比利時最大港口和重要工業城市,安特衛普省首府。位於比利時西北部斯海爾德河畔。面積140平方公裡。市區人口18.5萬,包括郊區在內49萬(1983)。居民大多使用荷蘭地方方言,工商界主要使用法語。

地處斯海爾德河-摩澤爾河-萊茵河三角洲平原,地形平坦,河道縱橫。斯海爾德河由東南穿越市區,向西北流88公裡註入北海。通過天然河道和阿爾伯特運河等與全國內河水網和西歐部分水網相接,兼具海港和河港之利。屬溫帶海洋性氣候,冬溫夏涼。11月平均氣溫3.1℃,7月18℃。年降水量710毫米,分配較均勻,陰雨日多達200天左右。

公元2、3世紀已有居民點。8世紀初,斯海爾德河右岸始建商業小城鎮。1291年建市。13世紀加入“漢薩同盟”,繼谷物貿易後,毛織品貿易繁盛。隨鉆石琢磨法發明,1476年建小規模鉆石加工工場,17世紀初期成為世界鉆石加工和貿易中心。1531年開設歐洲首傢證券交易所,金融業興起。16世紀呢絨、花毯、玻璃、印刷、鉆石業迅速發展。16世紀中期成為歐洲最繁榮的商業、金融城市和第一大貿易港,人口增至10萬。由於宗教戰爭,1576年城市遭破壞。後又曾被西班牙占領。1648年,根據與荷蘭簽訂的條約,斯海爾德河口關閉,航運停頓,經濟日益衰落。1795年斯海爾德河口重新開放,港口擴展,經濟復興。1815年比利時被並入荷蘭。1863年從荷蘭贖回斯海爾德河口商業權後,遂發展成為現代大海港。兩次世界大戰中,均被德國占領,遭受嚴重破壞,戰後迅速恢復並不斷發展。

歐洲著名的海港城市,港口在城市職能中占重要的地位,港區用船閘與斯海爾德河相隔,為世界著名人工港。港區面積約106平方公裡,岸線總長達100公裡。分老港區(停泊沿海和內河船舶)、深水港區(停泊遠洋海輪)和新港區(停泊大型專用船舶)3部分。80 年代初航道水深已疏浚至14米,可停泊8萬噸級的散裝貨輪。1982年進港海輪17097艘,吞吐量達8419萬噸,占比利時總吞吐量的3/4。每年承擔的內河吞吐量4000萬噸。進口以原油、礦砂、木材、食品、原料為主,出口以鋼鐵、化工產品、玻璃和紡織等制成品為大宗,是12條重要鐵路幹線和7條歐洲公路的交匯點。與海港、內河組成四通八達的水陸運輸系統。多爾內機場是重要的航空港。市內有包括汽車、電車和地鐵的交通系統。

安特衛普港集裝箱碼頭

安特衛普港集裝箱碼頭

全國第二大經濟中心。設有眾多的商業機構、進出口貿易公司、銀行、保險公司以及交通運輸公司。重要工業部門有造船、機械、汽車、電子、照相器材、有色冶金、煉油、石油化學、紡織、食品加工等。世界最大鉆石加工和貿易中心,加工的鉆石絕大多數供出口,占比利時總出口額的6.5%。

歐洲著名文化中心。著名藝術大師羅賓斯和馮· 狄克的誕生地。建有羅賓斯故居博物館、皇傢藝術博物館、國傢海運博物館以及鉆石博物館等。還有音樂學院、商業學院、皇傢佛蘭芒歌劇院、皇傢荷蘭劇場、伊麗莎白女王音樂廳以及歐洲保存動物種類和數量最多的動物園(1834)。

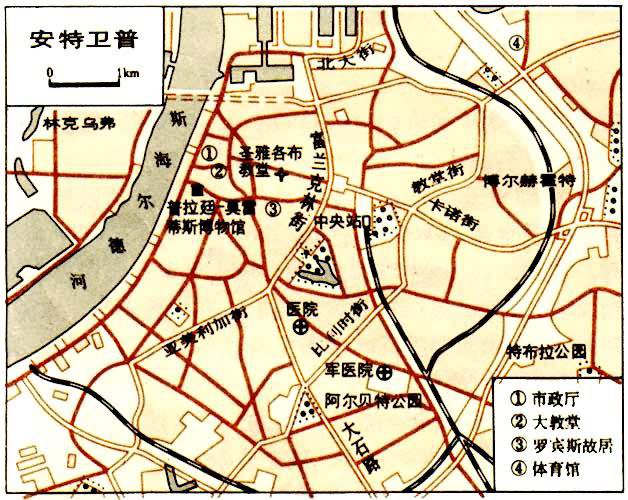

老城區位於斯海爾德河右岸,形成於15~16世紀,街道狹窄彎曲,多中世紀建築。中央有全國最大的哥特式教堂(1518年建)。教堂西北側有大廣場,旁有16世紀市政廳。往東穿越寬闊的林蔭大道,為19世紀以來擴展形成的新城區,街道寬廣整齊,有廣場、公園和現代化的商店、旅館、行政大樓、中央車站、高級住宅區等。新老城區組成南北向略呈半圓形的市區,向北延展是港區,向東北延伸是住宅區,往南是安特衛普、佈魯塞爾—沙勒羅瓦工業地帶的組成部分。第二次世界大戰後,城市迅速發展,與周圍的埃裡倫、梅克瑟姆、德爾訥、博爾赫霍特、貝爾赫姆、維爾賴克、莫策爾和霍博肯8個自治市區構成安特衛普城市集聚區。