亞洲西部國傢。位於阿拉伯半島東部,介於波斯灣和阿曼灣之間,扼波斯灣入印度洋的咽喉。由阿佈紮比、迪拜、沙迦、阿治曼、烏姆蓋萬、哈伊馬角和富查伊拉7個酋長國聯合組成。舊稱麥什哈特阿曼。包括波斯灣內的200多個小島和珊瑚礁,總面積85470平方公裡。以位於西部和中部的阿佈紮比酋長國最大,約占全國面積80%。阿治曼酋長國最小,隻占全國面積的0.33%。人口125.5萬(1984)。首都阿佈紮比。

全境大部分是海拔200米以下低平平的沙漠,地表覆有礫石,多沙丘,其間點散著少數綠洲。位於阿佈紮比市西面和南面的艾因綠洲較大,為富庶的農業區,歷史上曾是阿拉伯東南部貿易路線的匯合點,今為一遊覽中心。另有利瓦綠洲群,位於阿佈紮比市以南,由30多個小綠洲組成,東西伸展65公裡。境內東北部有一條南北蜿蜒的石灰巖山地,是哈傑爾山地的一部分,海拔1000~1500米,最高峰2000米以上。巖石裸露,山間多為涸河所切割。山地以東的阿曼灣沿岸有一帶肥沃平原叫巴廷納;山地以西,波斯灣沿岸平原狹窄,沙丘覆蓋,個別地段有耕地。西坡山麓與沙丘之間有兩處綠洲。海岸線全長約640公裡,多沙岸、淺灘,島嶼和珊瑚礁縱橫交錯,不利航行。

屬熱帶沙漠氣候。沿海地帶7月平均氣溫在30℃以上,內陸幹燥炎熱,常出現50℃以上高溫。冬季溫和,1月平均氣溫在15℃以上,偶有霜凍。年降水量75~80毫米,內地僅25毫米。東北山地降水較多,哈伊馬角可達150毫米以上,絕大部分集中在冬季。全境除降雨較多和有地下水地區外,植被稀少。

全國平均人口密度每平方公裡15人。分佈不均,大多集中在綠洲和各城市。城市人口占總人口80%以上,阿佈紮比、迪拜和沙迦3市占城市總人口88%以上。絕大部分是阿拉伯人,信奉伊斯蘭教,多數為遜尼派,但在迪拜則以什葉派占多數。還有少數伊朗人、印度人、巴基斯坦人等。阿拉伯語為國語。沿海城市也流行波斯語。

石器時代就有阿拉伯人居住。公元7世紀為阿拉伯帝國的一部分,曾是對外聯系的海運樞紐。16世紀起,受葡萄牙統治長達200 年之久。後來法、荷、英等國相繼入侵。1820年淪為英國“保護國”,稱“麥什哈特阿曼”或“特魯西爾阿曼”。1971年獨立,組成阿拉伯聯合酋長國(哈伊馬角酋長國1972年加入)。

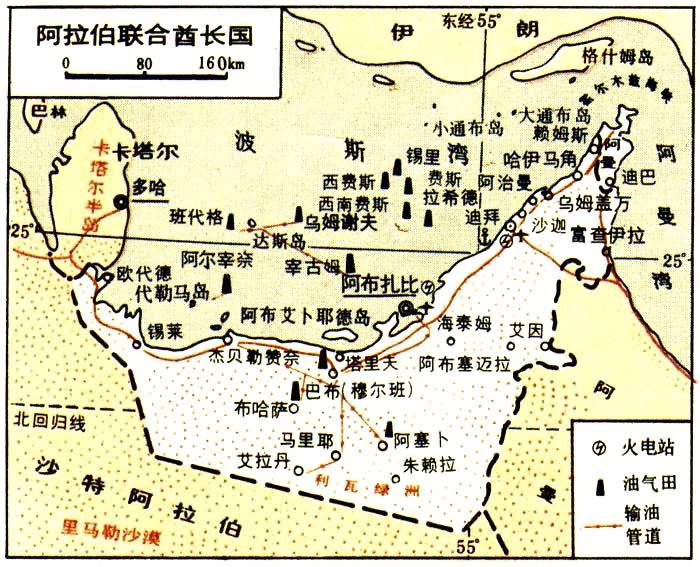

石油為經濟支柱,國傢財政收入90%以上來自石油,是波斯灣地區新興的產油國。1982年人均國民生產總值23770美元,居世界最前列。石油資源豐富,1981年探明儲量44.2億噸,約占世界石油總儲量4.58%,也是世界擁有天然氣最多的國傢之一。1962年開始采油,現已是世界重要產油和輸出國之一。全國共有11個油田,4個在陸地,其餘在海上。1982年產油6000萬噸。大部分供輸出,其中80%產自阿佈紮比,15%為迪拜生產,沙迦也有少量出口。阿佈紮比陸上油田主要分佈在中部,有油管通往紮納油港輸出,附近也有煉油廠。海上油田所產原油通過海底油管輸送到達斯島出口。該島建有現代化油港和大規模液化天然氣及液化石油氣廠。迪拜原油產於離海95公裡的費斯油田,在迪拜的拉希德港附近建有煉油廠和液化石油氣廠。

石油收益促進瞭工農業發展。在采油基礎上,除建立煉油、液化油氣、石油化工等工業外,還興建瞭電力、海水淡化、面粉、飲料、制粉、印刷、建築材料、金屬制品、塑料制品以及魚產加工廠等,從而改變瞭國民經濟結構。工業大多集中在阿佈紮比市和迪拜市。新發展的重工業分佈在紮納附近的魯韋斯和迪拜的阿裡。

除阿佈紮比、迪拜和沙迦外,其他酋長國經濟以農業為主。全國可耕地約3.2萬公頃,已耕地約1.5萬公頃,主產蔬菜、椰棗、巴丹杏、玉米和豆類等,2/3以上糧食依賴進口。在各酋長國中,哈伊馬角生產全國一半的水果、蔬菜、谷物和牲畜。其他各綠洲和阿曼灣沿岸,主要種植椰棗、蔬菜和水果。山地和半荒漠地區,為羊和駱駝放牧場所。過去曾是世界著名采珠地,代勒馬島是歷史上采珠中心之一,因受海外人工養殖珍珠的影響,今已蕭條。沿海漁類資源豐富,捕魚業是國傢重要經濟部門。阿曼灣上的豪爾費坎是捕魚中心。

境內無鐵路。公路交通發展很快。主要公路是連接海灣沿岸各酋長國首府的濱海大道,從首都阿佈紮比向東北穿過迪拜、沙迦、阿治曼、烏姆蓋萬直到哈伊馬角,並有支線通艾因綠洲。由阿佈紮比向西有連接油田和油港的公路,再西延經卡塔爾,銜接橫貫阿拉伯半島公路直通麥加和麥地那以及紅海港口。在波斯灣和阿曼灣之間有公路從沙迦通富查伊拉。迪拜和阿佈紮比是兩大貿易港,同沙迦和哈伊馬角都是重要國際航空港。

出口以石油占絕對優勢,還有少量椰棗、幹魚等。進口主要是糧食、機械、日用品和輕工業品等。出口對象中,西歐國傢居首位,次為日本等亞洲國傢和拉美一些國傢。進口國日本占第一位,其次是英國、美國和聯邦德國。