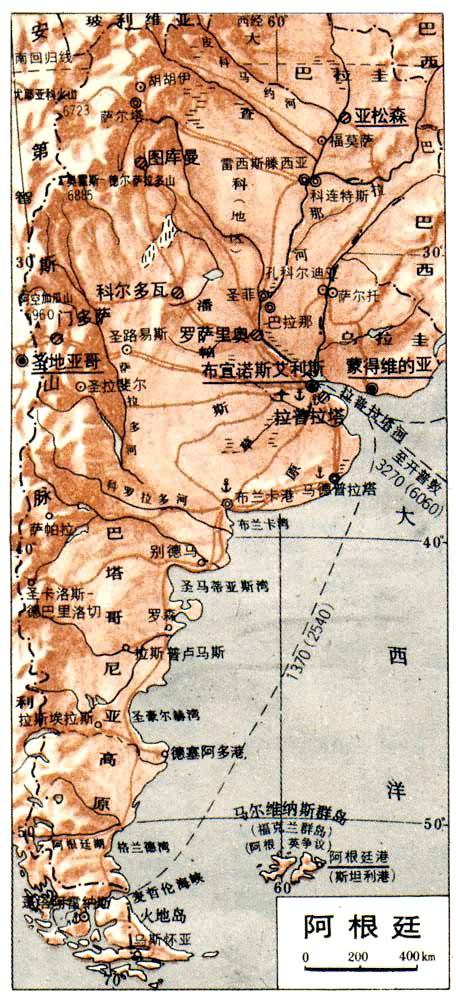

拉丁美洲國傢。位於南美洲南部。東臨大西洋,東北接烏拉圭、巴西,北鄰巴拉圭和玻利維亞,西以安第斯山脈與智利為界。國土南北最長3694公裡,東西最寬1423公裡,北寬南窄,呈楔形。面積2776889平方公裡,人口3009.7萬(1984),為南美洲第二大國。全國分為22個省、1個地區和1個聯邦首都區。首都佈宜諾賽勒斯。

自然條件 地形 地勢由西向東逐漸降低,西部安第斯山區、東部平原區和低高原區分別約各占全國面積1/3。

安第斯山脈自西北伸入境內,縱貫3000多公裡。北段主要是普納荒漠高原,海拔3400米以上,廣佈鹽沼和孤立火山;其東緣延伸著一系列平行山脈及峽谷,山峰多在5500米以上,向東高度漸降,以海拔低於2000米的亞安第斯山脈與查科平原相接。中段(南緯27°~38°)山幅縮窄至50公裡,多6000米以上山峰,其中有南美第二高峰阿空加瓜山(6960米);山口高度一般也在3800米以上。南段(南緯38°以南)山體更趨收縮,至南緯41°合為一條主脊,迤邐向南,最終呈東西走向伸達火地島東端,高度也漸次降低至1500米左右;斷層和冰川地貌分佈廣泛,山地分割破碎,山麓地帶的橫向窪地中分佈著眾多的冰蝕湖。由於第三紀和第四紀時火山活動頻繁,安第斯山區地表廣泛覆蓋著火山巖。普納高原西部近代仍有火山活動。高大的安第斯山是東西交通的巨大障礙,但山區內蘊藏著豐富的鉛、鋅、鈹等有色金屬礦,東麓地帶並有石油儲藏。

平原沿安第斯山麓呈縱向分佈。北部的查科平原為大查科地區的一部分,面積約44萬平方公裡,海拔自西向東由400米降至巴拉那河沿岸的70米,地面平展低窪,雨季排水不良,在沿河地帶形成沼澤和濕地。巴拉那河與烏拉圭河之間的河間平原為查科平原的延續,其東北角的高地,地質上屬巴西高原一部分,海拔400餘米,河流侵蝕劇烈。查科平原以南為縱橫約800公裡的潘帕斯平原,約占國土面積的1/4。地勢坦蕩平展,略向東傾斜。以200米等高線為界可分為東西兩部:東潘帕向東降低,海拔20米左右,表層土壤多為草原黑鈣土,肥沃濕潤,易於耕作;西潘帕向西伸及安第斯山麓,地表粗糙,多荒漠和鹽沼。

以臺地為主的巴塔哥尼亞高原,面積67萬平方公裡,海拔高度自安第斯山麓的1000米向東呈階梯狀下降,以陡峭崖壁終止於大西洋岸,海拔70~200米,地表多覆厚層礫石和近代噴發的熔巖(見彩圖)。

巴塔哥尼亞高原

北部內陸侏羅紀沉積層和東部海灣地區的白堊紀沉積層中富含石油。

巴塔哥尼亞高原

北部內陸侏羅紀沉積層和東部海灣地區的白堊紀沉積層中富含石油。

氣候和植被 國土北界南回歸線附近,南止南緯55°,地跨亞熱帶和溫帶,其中南緯40°以北占全國面積4/5,年平均氣溫多在16~23℃之間;國土的60%為年降水量低於500毫米的幹旱和半幹旱區。根據氣候和植被上的不同特點,全國可分為4個區:①查科亞熱帶森林區。全年氣溫較高,1月和7月的平均氣溫分別為30℃和20℃,降水自西向東由500毫米遞增至1000毫米,在河間平原東北部則達到1700毫米,為全國降水最豐富的地區。全區覆蓋森林,森林密度沿降水遞減方向減小,林體高度也隨之下降,耐旱性增強,至西南部演變為稀樹草原。經濟價值高的樹種有紅、白堅木。② 潘帕斯亞熱帶草原區。6月平均氣溫為11℃,1月為24℃,年平均降水量自東部沿海的1000毫米向西遞減至西潘帕的300毫米。東潘帕是全國農牧業生產基地。③巴塔哥尼亞溫帶荒漠、半荒漠區。氣候幹冷多風,年平均氣溫北部14℃,南部6℃,大部分地區年降水量僅200毫米,植被以幹草原為主,間夾低矮有刺灌木或墊狀灌木,是世界上中緯度大陸東岸惟一的荒漠半荒漠區。④ 安第斯山地荒漠和山地森林區。南緯38°以北的安第斯山區主要為高寒荒漠氣候,年降水量不足200毫米;38°以南為溫涼濕潤的山地森林氣候,向風坡麓降水達500毫米以上,密覆常綠林和半常綠林,多南美杉、山毛櫸等經濟樹種。

河流和湖泊 全國面積的47.1%為無流區,5.6%為內流區,二者主要分佈於西北部山區和巴塔哥尼亞中部;外流區面積占47.3%,其中45.9%屬大西洋流域,1.4%屬太平洋流域。南美洲第二大水系巴拉那-拉普拉塔河及其主要支流巴拉圭河和烏拉圭河等自北而南流入境內,水量充沛,下遊河寬水深,富航運之利;中、上遊多瀑佈、急流,富水力資源。中南部薩拉多、科羅拉多、內格羅、丘佈特等河,大都發源於安第斯山東麓,流經幹旱區,具有灌溉意義。全國水力資源總蘊藏量估計達1100萬千瓦。

全國有湖泊400多個,主要分佈在南部安第斯山麓,多為冰蝕湖。納韋爾瓦皮湖(550平方公裡)、阿根廷湖(1415平方公裡)、佈宜諾斯艾利斯湖(阿、智共有)和別德馬湖等,湖水純凈,風光秀麗,是著名旅遊區。

居民 人口中97%為白種人(意大利和西班牙等歐洲國傢的移民後裔),餘為北非、中東、日本的移民後裔以及帶有印第安血統的居民。1975~1980年人口年均自然增長率12.5‰。人口密度每平方公裡10.8人,分佈不均。1/3 的人口集中在首都佈宜諾斯艾利斯及其衛星城鎮。首都、佈宜諾斯艾利斯省以及聖菲、科爾多瓦、恩特雷裡奧斯3省,面積占全國1/4,人口占全國3/4。其餘各省人口比較稀疏,南方3省的人口密度還不到1人。城鎮人口占總人口80%以上。1974年全國就業人口構成,第一產業占16.5%,第二產業占38.7%,第三產業占44.8%。居民多信奉天主教,西班牙語為國語。

領土形成和經濟開發過程 殖民者入侵前,境內有30餘萬印第安人,主要分佈在西北地區和庫約地區,已有較發達的定居農業;其次在河間平原地區。公元16世紀初淪為西班牙殖民地,原屬秘魯總督轄區管轄。1776年設立瞭拉普拉塔總督轄區(范圍包括今阿根廷、巴拉圭、烏拉圭全部領土以及玻利維亞、巴西的一部分),以佈宜諾斯艾利斯為統治中心。殖民時期的經濟活動集中於西北部山區的谷地和拉普拉塔河沿岸,主要經營粗放的畜牧業,通過佈宜諾斯艾利斯港口出口牛皮、羊毛和醃肉,並經西北部山區谷地向上秘魯的銀礦提供役畜。也有小規模的種植業和工場手工業。

1816年正式獨立。1826年成立聯邦共和國。1866年定名為阿根廷共和國。19世紀下半葉,隨著內戰的結束,與鄰國邊界問題的大部分解決,國外市場對食品和原料需求的擴大以及冷藏技術的應用,養牛業與養羊業迅速發展。繼之,大量歐洲移民湧入,鐵路、港口興修,對潘帕斯草原進行全面開發,種植業也迅速發展。20世紀初期,種植業的產值和出口值已超過畜牧業,使單一的畜牧業經濟發展成為發達的農牧業經濟,並出現瞭以農畜產品加工和紡織為主的現代工業。兩次世界大戰期間,輕工業得到很大發展。到1945年,制造業產值超過瞭農業產值。50 年代以來,在“替代進口”政策的推動下,重工業各個部門以及電子、原子能工業等新興工業部門陸續建立,在拉普拉塔河沿岸形成瞭以首都佈宜諾斯艾利斯為中心的一系列工業重鎮。西北部山區和巴塔哥尼亞地區的礦產資源、西南部山區的水力資源也得到逐步開發。全國已形成比較完整的經濟體系。

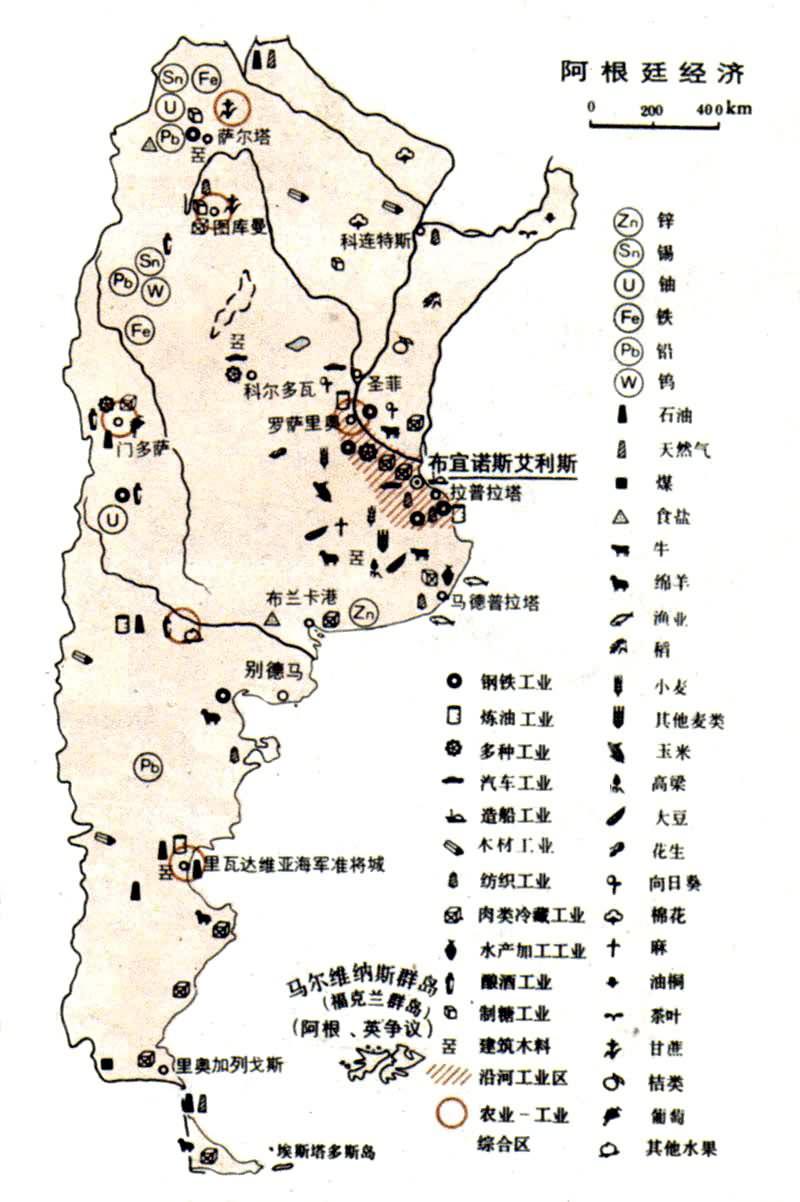

經濟地理 拉丁美洲經濟發達的國傢。國內生產總值次於巴西和墨西哥,人均產值則居3國之首。經濟的部門構成比較平衡。1981年國內生產總值中,工業占36.2%(其中制造業占22.1%,礦業2.6%,建築業7.8%,電力等3.7%),農業占13.7%,交通運輸、商業和服務行業等共占50.1%。工業部門比較齊全,產品多種多樣,產品的自給率較高。農牧業是經濟發展的重要支柱。農牧產品在國傢出口總值中的比重長期保持在90%以上,70年代以來,由於工業品出口的增加,其比重有所下降。但至1981年仍保持在80%左右,為世界肉類、玉米、大豆、亞麻籽、羊毛、小麥等農牧產品的主要出口國,成為國傢外匯貯備和資金積累的重要來源。經濟重心偏於潘帕地區。其餘地區仍處於生產比較落後、人口分佈較少的狀況。

農業 自20世紀70年代末以來,農業產值中,種植業占55%,畜牧業占40%,林業、漁業比重很小。農業生產的機械化程度較高,農業技術改造和農業科學研究開展較早,農業勞動生產率很高。按1978~1980年平均數計,每個農業勞動力可產糧食18噸、油料4噸、肉類2.5噸。

耕地面積3520萬公頃,占國土面積12.7%,主要種植糧食作物和油料作物,次為甘蔗、棉花、煙草、飼料作物(紫苜蓿、飼用高粱)和蔬菜、水果。糧食作物有小麥、玉米、燕麥、大麥、黑麥、粟、高粱和水稻。1981年,播種面積1250萬公頃,產量逾3000萬噸,其中小麥和玉米的播種面積分別占45%和30%,產量占25%和40%,產量的一半以上提供出口。油料作物主要有大豆、向日葵、花生、亞麻,播種面積500多萬公頃。70年代以來,大豆發展迅速,播種面積由1970年的3.7萬公頃擴大到1981年的188萬公頃,產量400萬噸,躍居世界第四位。亞麻播種面積逐年減少,但仍為世界最大亞麻籽生產國之一,作物分佈因地制宜,地區專門化明顯。大體上潘帕地區為溫帶糧食作物和油料作物種植區,河間平原為熱帶作物區(水稻、柑橘、茶、油桐),查科為棉花區,西北部圖庫曼、胡胡伊和薩爾塔3省為甘蔗區,門多薩省的山麓綠洲主產葡萄,而內烏肯省、裡奧內格羅省則為全國最大的溫帶水果(蘋果、梨)產區。

國土面積的55%為牧場和草原。以養牛業為主,其次是養羊業,以及豬、馬、傢禽等飼養業。1981年牛的存欄數為5410萬頭、羊3000萬隻、豬390萬頭,每年可產肉類380萬噸(其中牛肉近300萬噸)、羊毛25萬噸。每人每年平均消費牛肉約100千克,為世界最高水平。奶牛、傢禽生產多集中於大城市郊區,80%左右的牛、豬、馬分佈於潘帕地區,約半數的羊分佈於巴塔哥尼亞地區。

圍欄牧場

圍欄牧場

森林面積占國土面積22%。可開發林約3900萬公頃,其中用材林2700萬公頃,主要分佈於國土邊遠的東北部、北部和西南部。查科地區所產的紅、白堅木可提煉鞣革用的栲膠,產量占世界產量的60%,是世界主要的天然栲膠出口國。

海岸線總長5117公裡,沿海大陸架面積96萬平方公裡,漁業資源豐富。主要產鱈魚,其次是鳀魚、墨魚、金槍魚等。70年代末以來漁獲量下降,1981年僅35萬噸左右。主要漁港有馬德普拉塔、佈蘭卡港和羅森。

工業 工業在經濟中占主導地位,以制造業為主。主要工業部門有石油、鋼鐵、機床、汽車、水泥、電子、化工、電力以及傳統的食品、紡織、皮革等農牧產品加工工業。1960年重工業產值超過輕工業,到70年代末已占工業總產值64%。礦業比較薄弱。

電力工業發展迅速。1982年總裝機容量為1348萬千瓦,其中火力發電占63%,水力發電占34%,原子能發電占3%。60年代以來重視水力發電,先後建成瞭水電站30多座,主要有喬孔水電站(120萬千瓦)和薩爾托格蘭德水電站(189萬千瓦,與烏拉圭合建)。正在興建的有亞西雷塔水電站(與巴拉圭合建,阿根廷部分270萬千瓦)和中巴拉那河水利電力工程(230萬千瓦)等。1974年建成拉丁美洲第一座核電站,1983年第二座核電站投產。

阿圖查核電站外景

阿圖查核電站外景

鋼鐵工業是國傢重點發展的基礎工業,創建於1947年。生產設備和技術水平都較先進,但國內原料不足,鐵礦砂、煉焦煤尚需進口。70年代中期後,鋼鐵產量增長較快,1979年生產粗鋼319萬噸,生鐵194萬噸,鋼材381萬噸,次於巴西、墨西哥,居拉美第三位。但鋼鐵消費量的1/4 尚需依靠進口。主要鋼鐵中心分佈在羅薩裡奧至聖尼古拉斯一帶,其次是胡胡伊省的薩帕拉鐵礦區。

汽車工業始建於1959年。現為拉美三大汽車生產國之一,產量波動較大。70年代汽車年生產能力曾達29萬輛,1982年降為13.3萬輛。大佈宜諾斯艾利斯和科爾多瓦為兩大汽車生產中心。機床工業建於1903年。60年代後發展較快,1979年生產各種機床18600臺,僅次於巴西;30%供出口,主要銷往拉美國傢。機床工業的70%集中在佈宜諾斯艾利斯,其次在科爾多瓦省的聖弗朗西斯科市。此外,拖拉機和農業機械工業、電子和電器工業等也具一定規模。

食品、紡織、皮革等傳統工業部門仍占重要地位,其產值和從業人員分別占工業總產值的1/3和工業從業人員總數的2/5。其中,食品工業是發展最早的部門,主要有肉類加工、面粉、榨油、釀酒、制糖、制酪、卷煙、水產品加工等,集中分佈於原料產地和消費中心。(見彩圖)

阿根廷最大糖業聯合企業榨糖廠內景

阿根廷最大糖業聯合企業榨糖廠內景

石油是阿根廷消費的主要能源。1982年底,已探明的石油儲量為3.55億噸,天然氣7132億立方米。從1976年起,石油產量以每年5%的增長率穩步上升,到1982年已達2520萬噸,石油自給率達93%。丘佈特省(聖豪爾赫灣石油盆地面積約22500平方公裡)產量占全國的45%;其次是門多薩省和內烏肯省,產量各占23%。全國有13傢煉油廠,日煉油能力為11.4萬立方米。1982年天然氣產量為109.4億立方米,主要產區位於內烏肯省(占70%)、薩爾塔省和火地島,通過管道輸送至沿海工業集中的地區。

交通運輸業 阿根廷是拉美交通最發達的國傢。早期以鐵路運輸為主。20世紀50年代以來公路和管道運輸發展很快。到1979年,在全國貨運構成中,公路已占52%,居首位;沿海、內河水運和管道並重,各占19.4%和19.2%;鐵路降為9.4%。1981年鐵路通車裡程3.44萬公裡,以首都為中心呈輻射狀通向全國各地,有5條鐵路分別通往鄰國智利、玻利維亞和巴拉圭。公路總長105萬公裡,其中鋪面公路54600公裡。有32條公路與鄰國溝通,其中通往智利的有近20條;著名的泛美公路由首都通往智利、玻利維亞、巴拉圭和巴西。1981年商船隊總噸位為331萬噸。內河航運以巴拉那河、烏拉圭河為主,計通航裡程3215公裡。港口20多個,主要河港有羅薩裡奧、聖菲和科連特斯,主要海港為佈宜諾斯艾利斯、佈蘭卡港、馬德普拉塔、克肯港、拉普拉塔。民用航空也較發達,全國有61個定期航班機場,對聯系海外和水陸運輸條件較差的邊遠地區具有重要意義。佈宜諾斯艾利斯為最大航空樞紐。

地區經濟差異 全國分為7個區:潘帕區、河間區、查科區、潘帕斯山脈區、西北區、庫約區和巴塔哥尼亞區。其中最重要的是潘帕區,包括佈宜諾斯艾利斯省以及拉潘帕省、聖路易斯省、科爾多瓦省和聖菲省的一部分。面積約占全國1/5,人口卻占全國一半以上,並占有全國耕地面積的84%、農牧業產量的70%、工廠企業的80%、工業產值的86%以及鐵路總長的55%。擁有全國四大城市(佈宜諾斯艾利斯、科爾多瓦、羅薩裡奧和拉普拉塔)和主要的貿易港。其餘各區人口密度較低,生產具有農工綜合、工礦綜合的專業化特點,經濟以一、兩個部門為突出。如西北區以甘蔗種植和制糖業為主,庫約區以葡萄栽培和釀酒業為主,河間區以多樣化熱帶作物種植業為主,查科區棉花種植業發達。巴塔哥尼亞區面積占全國28.5%,人口僅占2.5%,耕地面積僅占全國耕地面積的0.7%,經濟以采礦(石油、煤)和粗放的養羊業為主,廣大地區尚處於未開發狀態。

參考書目

Federico A.Daus, Geografia de La Argentina,Angel Estrada y Cia.S.A.Buenos Aires,1973.