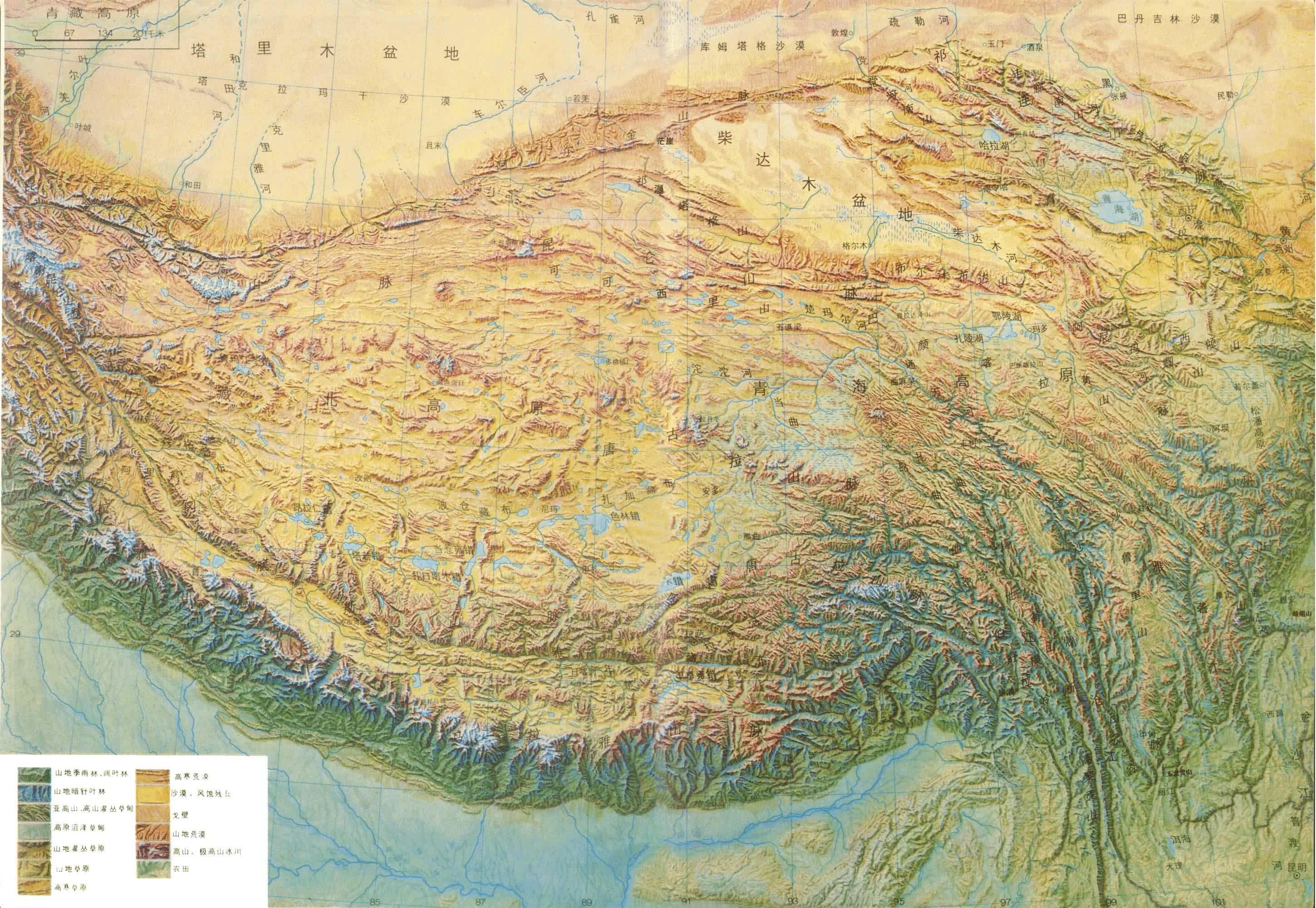

世界最高的大高原。有“世界屋脊”之稱。西起於帕米爾高原,東及橫斷山,北界昆侖山、阿爾金山和祁連山,南抵喜馬拉雅山,除西南邊緣部分分屬印度、巴基斯坦、尼泊爾、錫金、不丹及緬甸等國外,絕大部分位於中國境內,包括西藏自治區、青海省大部分及新疆維吾爾自治區、甘肅省、四川省與雲南省等部分地區,跨踞北緯25°~40°,東經74°~104°,面積約占中國陸地總面積的1/4。

地質 青藏高原是地地球上最年輕的地質構造單元。在奧陶紀前後,青藏地區曾數度抬升和沉降,並為橫貫歐亞大陸南部的古地中海(亦稱特提斯海)所占據。早二疊世晚期,華力西運動使昆侖山隆起,揭開瞭青藏高原形成的序幕。其後,經印支運動、燕山運動及喜馬拉雅運動,隆起范圍不斷擴大,古地中海則隨之由北而南撤退,直至始新世晚期,西藏地區最終全部脫離海侵成陸。據古植物化石和孢粉、古土壤及上新世地層中三趾馬動物群化石等推斷,上新世末,原始高原面的海拔僅約千米,更新世後的喜馬拉雅運動使高原地區整體大幅度急劇隆起,遂成地球之巔。這一期間上升幅度累計達3000~4000米(表1)。若以晚更新世以來的十餘萬年計算,年均上升量達10毫米以上。至今,高原仍以年均5~6毫米的速度繼續上升。

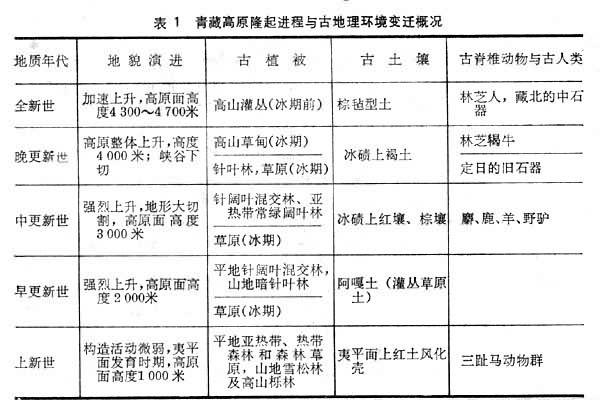

表1 青藏高原隆起進程與古地理環境變遷概況

根據板塊運動理論,認為青藏高原的隆起是印度板塊向北漂移,同歐亞板塊碰撞並俯沖於後者之下的結果。同時可能還受北方剛性的塔裡木地塊向南楔入青藏地塊的動力作用的影響。

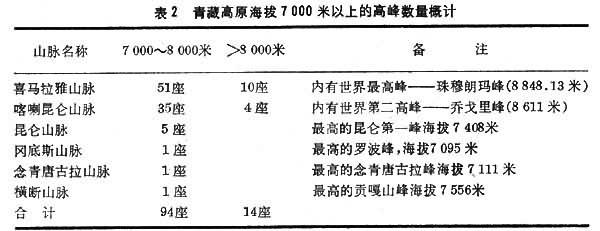

地貌 高原海拔大多在3500米以上,總傾向為西北高、東南低。主要大山有東西或近東西走向、由北而南依次排列的阿爾金山脈、祁連山脈、昆侖山脈、喀喇昆侖山脈、唐古拉山脈、岡底斯山脈、念青唐古拉山脈、喜馬拉雅山脈及北西—南東或南北縱列走向的橫斷山脈。它們大多海拔在5500米以上。許多高峰海拔在7000米以上(表2),珠穆朗瑪峰、喬戈裡峰及希夏邦馬峰等則都超過瞭8000米。

表2 青藏高原海拔7000米以上的高峰數量統計 這些高大山脈構成瞭高原地形的骨架。高原地形結構的區域性差異明顯,高原腹地藏北地區(見

羌塘高原)為高原面保存較完整的典型高原;藏南

雅魯藏佈江中遊流域為山原寬谷地形;青海柴達木為一大盆地(見

柴達木盆地);川西滇北的橫斷山區則為強烈切割、高差懸殊的高山峽谷地形等等。

這些高大山脈構成瞭高原地形的骨架。高原地形結構的區域性差異明顯,高原腹地藏北地區(見

羌塘高原)為高原面保存較完整的典型高原;藏南

雅魯藏佈江中遊流域為山原寬谷地形;青海柴達木為一大盆地(見

柴達木盆地);川西滇北的橫斷山區則為強烈切割、高差懸殊的高山峽谷地形等等。

高原是地球上中低緯度地區最大的冰川作用中心。冰川覆蓋面積約4.7萬平方公裡,占全國冰川總面積的80%以上。現代冰川主要集中在念青唐古拉山、喜馬拉雅山中段、西昆侖山、喀喇昆侖山和祁連山等地。雪線高度位於海拔4500~6200米,大致東部低、西部高,南部低、北部高。高原上冰鬥、槽谷、冰磧壟堤及冰水洪積扇等古代的與現代的冰川地形普遍發育(見中國的冰川)。

高原上凍土面積150萬平方公裡,為北半球中低緯度地區凍土分佈最廣、厚度最大、海拔最高的地區。凍土形成於距今1~2萬年前的晚更新世,一直延續至全新世。大致岡底斯—念青唐古拉山脈以北為多年凍土區,餘為島狀凍土或季節性凍土區(見中國的凍土)。由於土內凍融活動引起地面變形或一系列有關的冰緣地貌類型,諸如凍脹丘、冰椎、熱融窪地與熱融湖等。劇烈寒凍風化作用形成許多巖屑坡、石海及石柱等。還有融凍泥流及凍融分選作用所形成的石堤、石環及多邊形土等等。

在高原的部分幹燥的寬谷及湖盆內常見風蝕作用形成的流動沙丘與戈壁灘(見中國的沙漠,中國的戈壁);許多石灰巖山地有古代的或近代的喀斯特地貌(溶洞、石芽、峰林、孤峰、石墻等,見中國的喀斯特(巖溶));藏北昆侖山一帶有4處火山群,有火山錐、方山及熔巖平原等火山地貌(見中國的火山)。

高原是中國主要地震區。進入20世紀以來已發生過6次8級以上的大地震。高原又是中國強烈的地熱區,特別是在高原南部喜馬拉雅山一帶水熱爆炸、間歇噴泉、沸泉及溫泉廣泛分佈,蘊藏有豐富的地熱能資源。

水文、氣候與動植物 高原南部與東部的邊緣山區河網密集,較大的外流河有屬於印度洋水系的雅魯藏佈江(大支流有拉薩河、年楚河、尼洋曲與帕隆藏佈等)、怒江、朋曲及屬於太平洋水系的長江、黃河與瀾滄江等大河的上遊段。水力資源豐富,河流侵蝕切割強烈,大河谷地深邃險峻;高原內部河網稀疏,季流河居多。高原上湖泊總面積約3.2萬平方公裡,尤以藏北內流區的湖泊面積大,數量多。因氣候趨幹,許多湖泊退縮,形成寬坦的湖濱平原,各湖盆之間多為低緩山丘相隔,地形開闊。除少數淡水湖及納木錯、色林錯等較大的咸水湖外,多數湖泊因長期缺乏充足水源補給和湖水蒸發濃縮,已演化為高礦化鹽湖,甚至成幹涸鹽沼,蘊藏有豐富多樣的礦鹽。隨高原繼續隆起及其氣候進一步變冷趨幹,湖泊退縮的趨勢有增無減。

青藏高原占據瞭大氣圈中對流層厚度的一半左右。冬季受西風急流控制,風大而幹燥;夏季受西南季風影響較深,溫度升高、降水增多。氣候總特點是氣溫低,年較差大,太陽輻射與日照充足,並為世界年雹日數最多(那曲、理塘一帶年雹日數20或30天以上)、多雹區范圍最大的地區。高原下墊面相對於高原四周的自由大氣來說是個熱源,這一因素使青藏高原的農業種植上限及森林植被分佈的高度均較同緯度的其他山地高出約千米,使它成為世界上最高的農業活動地域和森林分佈區。在緯度和地勢雙重影響下,高原各地年均溫由東南部的20℃以上遞降至西北部的-6℃以下。受多重高山阻留,年降水量也相應地由2000多毫米漸減至50毫米以下;喜馬拉雅山脈中西段北側為雨影地區,年降水量不足600毫米。

與上述水熱條件相聯系,高原東南部天然森林茂密,有儲量豐富的各類森林資源,野生動植物種類也極繁多,發育著類型眾多的酸性的森林土壤,土壤表層腐殖質積累過程、原生礦物風化作用及淋溶作用等均較強烈;其餘大部分地區主要為多年生中生或旱生的灌叢與草本,擁有廣袤的天然牧場,但動植物種類較簡單貧乏。發育著堿性的草原土壤和漠境土壤,生物、化學作用相對減弱,土壤有機質含量較少、砂礫含量較多、淋溶作用弱。上述這些生態環境的特點決定瞭青藏高原上宜林地域偏於喜馬拉雅山南側和橫斷山脈一帶,適宜種植業活動的地域局限於東部和南部海拔較低、氣候較溫暖的湖盆寬谷地段、而大部分高寒地區則除部分可供放牧利用外,大多為荒野之域。

自然地理區 在地勢高度、地理緯度和距海遠近等諸因素共同作用的制約下,隨著高原由東南暖濕向西北幹冷遞變的水平帶狀分異,出現森林、草原、荒漠等不同自然景觀地帶的依次更迭。山地自然景觀垂直帶譜性質也由東南部的海洋性濕潤型遞變為高原腹地的大陸性幹旱型,其優勢垂直帶相應由森林成分轉變為草原及荒漠成分,帶譜結構由繁而簡,景色漸趨單調。喜馬拉雅山南側,從山麓海拔數百米的熱帶雨林或常綠闊葉林開始,往上相繼為針闊葉混交林、暗針葉林、灌叢、草甸直至雪線以上的高山永久冰雪帶等不同類型的垂直自然帶,幾乎重現瞭從低緯度的熱帶至高緯度的寒帶或極地帶之間所有主要的水平自然地帶,成為中國山地自然景觀垂直帶譜最完整之典型。自然地域的水平分異和垂直分異緊密結合是青藏高原地表自然界區域分異的顯著特點。根據地勢結構、生物氣候環境與垂直自然帶譜及土地開發利用等方面的區域差異,青藏高原可劃分為10個自然地理區:

①喜馬拉雅山南翼亞熱帶及熱帶北緣山地森林區。為青藏高原向印度恒河平原過渡地段,地形陡峻,流水侵蝕作用強烈,深切的谷地海拔多低於2000米。氣候暖熱濕潤,最暖月均溫18~25℃,年降水量1000~4000毫米,幹燥度小於1.0,天然森林覆被率高、樹種多,自然景觀豐富多采,垂直分帶明顯。海拔1000米以下的山地是由熱帶常綠雨林和半常綠雨林組成的垂直基帶,林內有板狀根,老莖生花等現象,多藤本與附生植物,林相密鬱潮濕。其上為栲、青岡等樹種組成的山地常綠闊葉林帶,具“霧林”或“苔蘚林”特征。林下發育瞭磚紅壤性土壤和黃壤。農作物可一年兩熟至三熟,主要有水稻、雞爪谷、玉米、麥等。還可栽植茶樹、甘蔗和香蕉等,有“西藏江南”之美譽。野生動植物資源豐富、種類多,有麝香、天麻、三七、貝母、胡黃連和雪蓮等著名藥材。

②藏東川西山地針葉林區,為雅魯藏佈江中遊下段與毗鄰的橫斷山脈中北段。分佈著彼此平行的、近南北走向的山脈和水系。發育高山峽谷地貌。大河谷地多在海拔2500~4000米。氣候溫暖濕潤至半濕潤,最暖月均溫12~18℃,年降水量500~1000毫米,幹燥度0.5~1.5,山地垂直自然分帶較顯著,除部分幹旱谷地為白刺花等有刺灌叢禾草-褐土帶外,主要以高山松及部分高山櫟組成的針闊葉混交林-棕壤帶和雲、冷杉暗針葉林-漂灰土、暗棕壤帶占優勢,森林上限高達4400~4600米,為世界之冠。森林資源豐富,是中國西南部用材林生產基地。野生動植物資源中有珍稀的大熊貓、藏馬雞以及麝香、鹿茸、蟲草等貴重藥材。河谷地區農作物以青稞、小麥為主,並宜發展核桃、蘋果、梨和桃等。水能資源蘊藏量甚大。

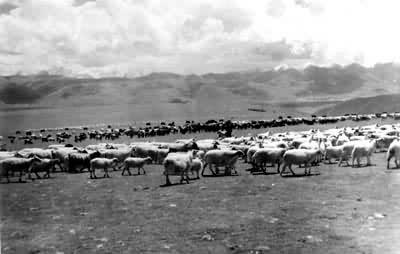

③藏南山地灌叢草原區。為雅魯藏佈江中遊與朋曲上遊流域,寬谷盆地為主,一般海拔在3000~4500米。氣候溫暖半幹旱,最暖月均溫10~16℃,年降水量200~500毫米,幹燥度1.6~4.0。海拔4000米以下地區為三刺草、白草、固沙草和西藏狼牙刺等組成的山地灌叢草原植被,高地為亞高山針茅草原。與此相應的山地灌叢草原土和亞高山草原土都有碳酸鈣積聚特征,質地粗,部分有鹽漬化現象。河谷地區是西藏重要農區,有“西藏糧倉”之稱。農作物一年一熟,有青稞、小麥、豌豆和油菜等。由於日照充足、太陽輻射強度大、光溫配合好,麥類作物產量高,小麥曾創805.6千克/畝的高產紀錄(1975年)。在局部地區青稞可種植於海拔4700餘米處,冬小麥種植上限4200米;海拔3500米以下河谷地區可發展蘋果、核桃等;山坡水土流失較劇,應營造人工林以綠化環境、防風固沙和提供部分薪材。高寒的草原則是綿羊和犛牛的天然牧場。

④青東祁連山地草原和針葉林區。包括積石山以北的青海省東部及祁連山東段。祁連山東段由數條平行排列的山地組成,山峰多超過4000米。縱向谷地海拔2500~3500米。青海湖盆地海拔3200米以上,青海湖面積4635平方公裡,為中國最大的咸水湖;東部湟水、黃河谷地海拔低於2000米,並有黃土堆積,流水侵蝕作用較強,階地發育。氣候溫涼半幹旱,最暖月均溫12~18℃,年降水量250~600毫米,幹燥度1.0~3.0,植被以西北針茅、短花針茅和冷蒿等組成的山地草原為主,與雲杉、圓柏等針葉林呈陰陽坡分佈,在高寒的湖區及高山分別為紫花針茅草原及灌叢草甸。土壤為山地栗鈣土、亞高山灌叢草甸土、棕褐土等。東部低地適宜種植小麥、青稞和油菜;大部分天然草場適宜放牧綿羊、犛牛和馬。現有森林須予保護與合理采伐。

⑤那曲玉樹高寒灌叢草甸區。包括怒江河源以東至川西北若爾蓋一帶。地面切割淺,多寬谷、盆地和緩丘,海拔3500~4600米。冰緣地貌發育,有島狀凍土。氣候寒冷半濕潤,最暖月均溫6~10℃,年降水400~700毫米,幹燥度0.8~1.5,植被為草甸和灌叢。發育有高山草甸土和亞高山灌叢草甸土。因地形低窪,沼澤及沼澤草甸廣佈。著名的若爾蓋沼澤是中國最大的泥炭沼澤區。除海拔稍低處有少量青稞等種植外,遼闊的草場是犛牛和綿羊的優良放牧地。此外,還盛產貝母、蟲草和大黃等藥材。

⑥青南高寒草原區。包括唐古拉山與昆侖山之間的長江、黃河上遊一帶切割淺的波狀高原,平均海拔4200~4700米,氣候寒冷半幹旱,多年凍土連續分佈,冰緣地貌發育,最暖月均溫6~10℃,年降水量200~400毫米,幹燥度1.6~3.0,紫花針茅草原遼闊,高山草甸和沼澤草甸也有相當面積,土壤為高山草原土、高山草甸土和沼澤土等。農作物極為有限,是放養犛牛和綿羊的純牧區,但草場的載畜量低。

⑦羌塘高寒草原區。“羌塘”系藏語“北方高平地”之意,指岡底斯—念青唐古拉山脈以北的內流區,一般海拔4400~4800米。氣候寒冷半幹旱,最暖月均溫6~10℃(局部地方達12℃),年降水量100~300毫米,幹燥度1.6~6.0,湖泊星羅棋佈,為中國第2大湖區(見中國的湖泊)。優勢植被為紫花針茅草原,高山草甸不發育。高山草原土以有機質含量低,碳酸鹽聚積、土層薄、含礫多為特征,大部分地區隻宜放牧綿羊,載畜量很低。野生動物種類少,但多藏羚、野驢和野犛牛等特有動物。人煙稀少,大部為“無人區”。

⑧阿裡山地半荒漠與荒漠區。包括高原西南隅的喜馬拉雅山、岡底斯山和喀喇昆侖山及其間的印度河上源寬谷與班公錯盆地,低地海拔3800~4500米。氣候溫涼幹旱,最暖月均溫10~14℃,年降水量50~150毫米,幹燥度6.1~15.0,幹旱剝蝕作用強盛,植被為沙生針茅、駝絨藜和灌木亞菊為主的荒漠草原和荒漠。發育有山地荒漠草原土和亞高山荒漠土。以牧業為主(綿羊和山羊),也有青稞、春小麥和豌豆等種植業,但無灌溉即無農業。

藏北草原牧場

藏北草原牧場

⑨昆侖高寒半荒漠和荒漠區。位於昆侖山脈中西段南翼,平均海拔5100米,其間開闊湖盆海拔4800米以上。氣候寒冷幹旱,寒凍剝蝕作用極盛,為連續多年凍土分佈區,最暖月均溫4~6℃,年降水量20~100毫米,幹燥度6.1~20.0。湖濱平原廣佈墊狀駝絨藜為主的高寒荒漠,山麓洪積扇上則為青藏苔草為主的高寒荒漠草原。發育的高山荒漠土和高山荒漠草原土較原始貧瘠。因氣候嚴酷,草場質量差,目前開發極少,僅暖季放牧少量綿羊和山羊。西部阿克賽欽(意為“白漠”)地區更為荒涼不毛之地(見阿克賽欽盆地)。

⑩柴達木山地荒漠區。包括柴達木盆地及其外圍的西祁連山、阿爾金山和昆侖山北麓一帶,是青藏高原向西北幹旱區過渡地段。氣候溫涼而極度幹旱,最暖月均溫10~18℃,年降水量15~200毫米,幹燥度6.1~50.0,幹旱剝蝕作用強盛,有較大面積的戈壁和沙丘等風成地貌,荒漠植被以膜果麻黃、紅砂、蒿葉豬毛菜及蒿屬等旱生、超旱生灌木、半灌木占優勢,並有白刺、栓柳等鹽生灌叢。灰棕漠土和鹽土分佈較廣。在海拔2600~3000米的柴達木盆地的中部湖成平原上廣佈鹽沼和鹽殼及數量眾多的硫酸鹽—氯化物型鹽湖,其中察爾汗鹽湖乃世界最大的幹鹽湖。鹽湖盛產石膏、食鹽及鉀、鎂、硼鋰等十多種稀有元素等礦鹽,還有石油和鉛鋅礦等,故有“聚寶盆”之稱,除柴達木部分綠洲可發展灌溉農業,種植春小麥、青稞與馬鈴薯外,廣大的荒漠、山地草原及部分鹽化草甸僅可供放牧駱駝、羊和犛牛。防治風沙和土壤鹽漬化以及建立人工飼草基地是該區農牧業生產發展的關鍵。

自然保護區 由於青藏高原地理環境獨特而又綺麗多姿,一些具有生物地學研究價值或旅遊觀光價值的自然景觀已經建立或將要開辟為自然保護區及旅遊風景區,如珠穆朗瑪峰自然保護區等(見中國的自然保護區)。

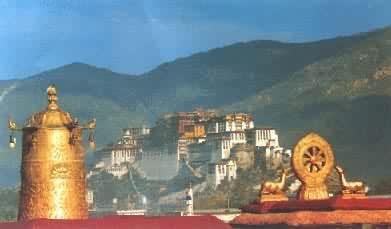

人文概況 青藏高原地廣人稀,人口僅1300萬左右,是以藏族為主,並有門巴、珞巴、回、漢、蒙古、彝、納西、怒、羌、白、獨龍等數十民族聚居之地。由於自然環境嚴峻,現為中國經濟開始水平較低地區。(見彩圖)

拉薩佈達拉宮遠眺

拉薩佈達拉宮遠眺

川藏公路上的然烏錯

川藏公路上的然烏錯

班公錯鳥島

班公錯鳥島

西藏最大的牧區——那曲夏季牧場

中國圖片檔案館供稿

西藏最大的牧區——那曲夏季牧場

中國圖片檔案館供稿

青藏高原

青藏高原

青藏公路穿越唐古拉山脊

青藏公路穿越唐古拉山脊

岡底斯山脈主峰——岡仁波齊峰

中國圖片檔案館供稿

岡底斯山脈主峰——岡仁波齊峰

中國圖片檔案館供稿

世界第二高峰喀昆侖山主峰——喬戈裡峰

世界第二高峰喀昆侖山主峰——喬戈裡峰

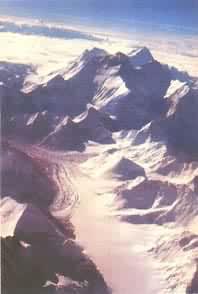

珠穆朗瑪峰地區壯觀的絨佈冰川

珠穆朗瑪峰地區壯觀的絨佈冰川

科學工作者在珠峰地區考察

科學工作者在珠峰地區考察

世界第一高峰——珠穆朗瑪峰

世界第一高峰——珠穆朗瑪峰