中國歷史名城,西藏自治區政治、經濟、宗教、文化和交通中心。位於西藏南部拉薩河下遊平原上。轄1區及堆龍德慶、達孜、墨竹工卡、林周、尼木、曲水、當雄7縣。面積2.9052萬平方公裡,人口35.73萬;其中市區面積544平方公裡,人口12.32萬。始建於唐初,迄今已有千餘年歷史。原為蘇毗部落轄地,以放牧為主。7世紀中葉吐蕃贊普(王)統一西藏,由雅隆地區遷都到曲吉河谷的臥馬塘(後稱“邏娑”,即今拉薩),建立瞭西藏吐蕃王朝,自此邏娑便成為西藏政治、經濟、文化中心。公公元641年唐、蕃聯姻,文成公主進藏以後,相繼興建瞭大昭寺、小昭寺和佈達拉宮等著名古代建築。15世紀初,喇嘛教格魯派始祖宗喀巴到達拉薩,並於1409年親自率師於拉薩東40公裡的噶丹山興建噶丹寺,成為宗喀巴坐床之所,今寺已毀。俟後又由宗喀巴弟子先後於拉薩城西建哲蚌寺,於城北建色拉寺。17世紀中葉五世達賴擴建佈達拉宮,至1653年基本竣工,五世達賴便由哲蚌寺移居於此。佈達拉宮緣佈達拉山山勢拔地而起。形成高117.2米,長360米,處觀13層,有殿堂999間,總面積13萬平方米的石木結構雄偉建築群。宮殿內珍藏有大量寶貴文物、經典、佛像和法器,彩廊上繪有文成公主、金城公主入藏圖及五世達賴、十三世達賴進京覲見皇帝圖,並有五世達賴等靈塔8座。18世紀中葉以後,七世達賴在佈達拉宮西2公裡處修建瞭羅佈林卡(藏語意為“寶貝園林”),後為歷代達賴夏宮。至清代,拉薩依然為西藏的政治、經濟、文化中心。商業也日漸繁榮,國內各地及鄰國商賈往來頻繁。但至1951年西藏和平解放時,拉薩居民不過3萬人,除少數貴族外,多為喇嘛、尼姑等,是一座中世紀的寺院城市。1965年西藏自治區正式成立,拉薩成為自治區的首府和新興城市。

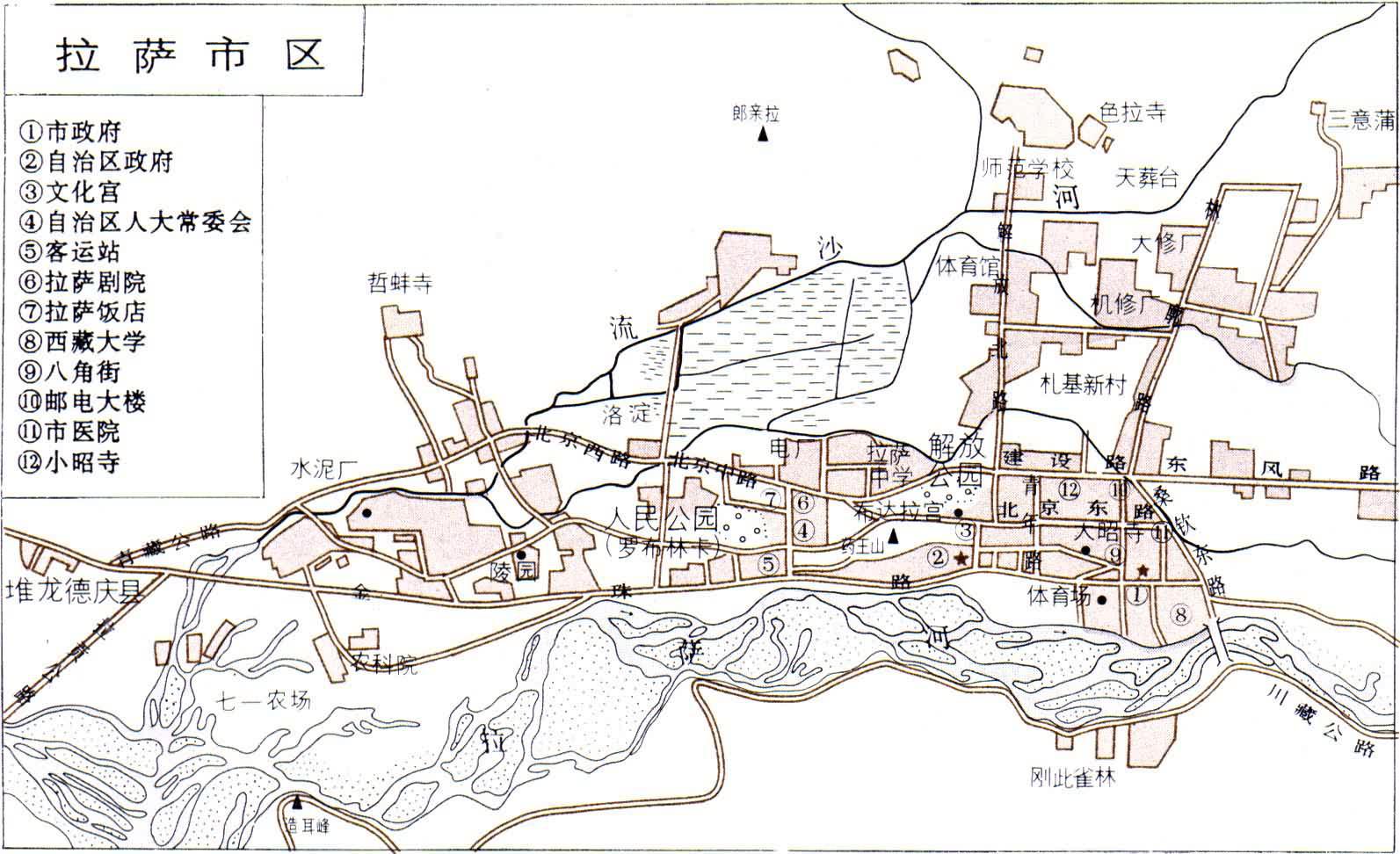

拉薩市區

拉薩市區

拉薩河上的拉薩大橋

拉薩河上的拉薩大橋

拉薩城區地勢平坦,海拔3658米,兩側山地海拔多在4000米以上,拉薩河由東北向西南流經市區南側,拉薩河平原綿延數十公裡,最寬處近10公裡,河漫灘發育,由兩級階地構成。平原中部聳立著藥王山和佈達拉山兩座孤峰。年均溫7.6℃。年降水量約450毫米,雨季集中在7~9月。日照時數在3100小時以上,年均日照率達68%,故有“日光城”之稱。自然景觀屬高山半幹旱灌叢草原類型,拉薩河南岸有局部沙丘分佈。

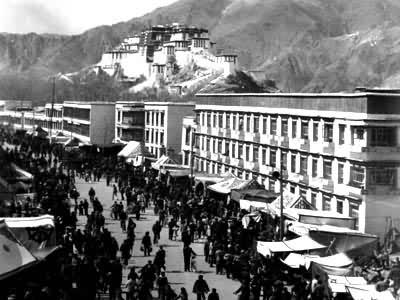

20世紀50年代以前拉薩沒有工業,僅有幾傢手工業作坊。西藏和平解放以後,新建瞭水電站、火電站、地熱電站、水泥廠、化工廠、制藥廠、電機廠、皮革廠、汽車修配廠、食品加工廠等百餘傢中小型工廠企業。食品工業為全市最大工業部門,織毯、制革等輕工業和民族手工業也有很大發展。現已形成西郊及北郊工業區,城區以八角街為中心的老商業區已較前擴展瞭十幾倍,賓館、劇院、文化宮、商場、郵電大樓等現代化建築相繼落成。拉薩河谷平原土地肥沃,物產豐富,適於農牧業發展。拉薩農科所和西郊八一農業試驗場在拉薩河荒灘上種植冬小麥成功,並獲得高產。蘿卜、卷心菜等蔬菜也可種植,產量較高。拉薩為西藏交通樞紐,對外交通主要靠公路,1954年12月25日青藏、川藏兩條公路幹線同時通車拉薩,後又修建瞭通往喜馬拉雅山南麓的中尼公路。1965年建成的拉薩大橋長533米,是西藏第1座城市大橋。航空運輸已開辟有通北京、成都、西安、格爾木等地的航線。1987年又開通瞭拉薩至加德滿都國際航線。貢嘎機場可起降大型客機,有長4000米、寬60米的跑道,為中國目前最長的飛機跑道。

拉薩市新貌

拉薩市新貌

市境有西藏大學等高等院校。電視臺、人民醫院、藏醫院、檔案館等也先後建立。還有佈達拉宮、大昭寺、哲蚌寺、色拉寺、羅佈林卡等名勝古跡和風景點。矗立在八角街上大昭寺前的“唐蕃會盟碑”,建於公元823年,是藏漢人民友好團結的歷史見證。