1883年12月至1885年4月(光緒九年十一月至十一年二月),由於法國侵略越南並進而侵略中國而引起的一次戰爭。第一階段戰場在越南北部;第二階段擴大到中國東南沿海。戰爭雙方在軍事上互有勝負,由於清朝統治者的腐朽昏庸,最後法國強迫清政府簽訂瞭喪權辱國的不平等條約。當時人稱:“法國不勝而勝,中國不敗而敗。”

法國侵略越南與覬覦中國 中國與越南山川相連,唇齒相依,自古古以來關系密切。19世紀以前法國天主教勢力已侵入越南。英法對華第二次鴉片戰爭期間,法國開始武力侵占越南南部(南圻,西方人稱為交阯支那),使越南南部六省淪為法國殖民地。接著就由西貢出發探測沿湄公河通往中國的航路,在發現湄公河的上遊瀾滄江不適於航行後,即轉向越南北部(北圻,西方人稱為東京),企圖利用紅河作為入侵中國雲南的通道。1873年11月(同治十二年十月),法國派安鄴率軍百餘人侵襲並攻陷河內及其附近各地。越南國王阮福時請求當時駐紮在中越邊境保勝地方(今老街)的中國人劉永福率領的黑旗軍協助抵抗法軍侵略。同年12月,黑旗軍在河內城郊大敗法國,擊斃安鄴,法軍被迫退回越南南部。1874年3月15日,越南在法國侵略者的壓迫和訛詐下,在西貢簽訂瞭《越法和平同盟條約》,即第二次《西貢條約》,越南向法國開放紅河,並給予法國在越南北部通商等多種權益。1875年5月25日,法國照會清政府,通告該約內容,意在爭取清政府的承認,從而排除在歷史上形成已久的中國在越南的影響。6月15日清政府復照,對該條約不予承認。

法國畫傢筆下的黑旗軍士兵

法國畫傢筆下的黑旗軍士兵

1882年3月,法國政府命交阯支那海軍司令李維業指揮侵略軍第二次侵犯越南北部,4月,侵占河內城砦,進而以兵船溯紅河進行偵察,直到河內西北的山西附近。次年3月,又攻占產煤基地鴻基和軍事要地南定。越南朝廷一再要求清政府速派軍應援。清政府鑒於形勢變化,命令滇桂兩省當局督飭邊外防軍扼要進紮,但強調“釁端不可自我而開”。5月19日,劉永福率黑旗軍在懷德府紙橋進行決戰,李維業及副司令盧眉以下三十餘名軍官、兩百餘名士兵被擊斃。法軍被迫退回河內。法國利用李維業之死,竭力煽動全面的侵越戰爭,除增援陸軍外,成立北越艦隊,調兵遣將,積極部署。8月間,法軍一面在北越加緊攻擊黑旗軍,一面以軍艦進攻越南中部,直逼越南都城順化。8月25日,迫使越南簽訂《順化條約》,取得瞭對越南的“保護權”。法國侵略者為實現對越南的殖民統治,及早達到據越南而侵入中國西南的目的,開始以全力來對付中國。中法之間正面沖突的危機日益逼近。

中法兩國的直接對峙 越南向法國屈服的《順化條約》簽訂後,中國成為法國占有越南的唯一障礙,法國決定消除這一障礙,立即禁絕瞭越南與中國的一切關系,並強迫越南撤退包括黑旗軍在內的抗法軍。於是造成瞭與中國直接對峙的形勢。

法國首先想用外交方式達到其目的。9月15日,法國政府向中國提出一個解決越南問題的方案,即以劃出一個狹小的中立區的辦法使中國撤出駐越軍隊,承認法國對整個越南的殖民統治,並向法國開放雲南的蠻耗為商埠,為法國打開雲南門戶。方案為清政府拒絕,談判毫無結果。這時,鑒於中越兩國的特殊關系和法國侵越給中國造成的嚴重威脅,清朝統治集團內部以左宗棠、曾紀澤、張之洞為代表的主戰派,力促朝廷采取抗法方針;但掌握清政府外交、軍事實權的李鴻章卻一意主和。清朝最高決策機構舉棋不定,在軍事上,一面派軍隊出關援助越南,一面又再三訓令清軍不得主動向法軍出擊。在外交上,一面抗議法國侵略越南,一面又企圖通過談判或第三國的調停達成妥協。這種自相矛盾的舉措,大大便利瞭法國的侵略部署。10月25日,法國東京海域分艦隊司令孤拔受命為北越法軍統帥。12月初,決定向紅河三角洲中國軍隊防地發動攻擊。

戰爭的爆發 中法戰爭是從1883年12月的山西之戰開始的。法國的軍事行動第一個目標確定為山西。山西的防軍主要是黑旗軍,同時也有七個營正規的桂軍和滇軍。法軍於14日發起攻擊,中國駐軍被迫實行瞭軍事抵抗。法軍依靠優勢的裝備,16日占領山西。

1884年2月,米樂繼孤拔為法軍統帥,兵力增至一萬六千人,圖謀侵犯北寧,籌劃給中國軍隊更大的打擊,從而迫使清統治者完全屈服。時清政府在北寧一帶駐軍約四十營,但由於將帥昏庸、怯懦,互不協調,軍紀廢弛,兵無鬥志。3月12日,法軍來攻,北寧失守;19日,太原失陷;4月12日,法軍進駐興化。法國利用軍事勝利的形勢,對越南和中國都展開瞭進一步的政治脅迫。6月,法國政府與越南訂立最後的保護條約。

黑旗軍鎮守北寧圖

黑旗軍鎮守北寧圖

清廷得悉前線軍事挫敗的消息後,以撤換大批疆吏廷臣掩飾敗績。全面改組軍機處,恭親王奕䜣等被黜退,以禮親王世鐸代之。貝勒(後為慶親王)奕劻主持總理各國事務衙門,而實際大權操在醇親王奕𫍽(光緒帝生父)的手中。授權李鴻章與法國代表舉行和談。5月11日,李鴻章與法國代表福祿諾在天津簽訂瞭《中法會議簡明條約》(又稱《李福協定》)。主要內容是:①中國同意法國與越南之間“所有已定與未定各條約”一概不加過問,亦即承認法國對越南的保護權;②法國約明“應保全助護”中國與越南毗連的邊界,中國約明“將所駐北圻各防營即行調回邊界”;③中國同意中越邊界開放通商,並約明將來與法國議定有關的商約稅則時,應使之“於法國商務極為有利”;④本約簽訂後三個月內雙方派代表會議詳細條款。17日,福祿諾交給李鴻章一份節略,通告法國已派巴德諾為全權公使來華會議詳細條款,並單方面規定在越南北部全境向中國軍隊原駐地分期“接防”的日期。李鴻章沒有肯定同意這個規定,又沒有明確反對,亦未上報清朝中央政府。

6月23日,法軍突然到諒山附近的北黎(中國當時稱為觀音橋)地區“接防”,無理要求清軍立即退回中國境內。中國駐軍沒有接到撤軍命令,要求法軍稍事等待,法軍恃強前進,開槍打死清軍代表,炮擊清軍陣地。清軍被迫還擊,兩日交鋒,法軍死傷近百人,清軍傷亡尤重。這次事件史稱“北黎沖突”或“觀音橋事變”。法國以此為擴大戰爭的借口,照會清政府要求通飭駐越軍隊火速撤退,並賠償軍費兩億五千萬法郎(約合白銀三千八百萬兩),並威脅說,法國將占領中國一兩個海口當作賠款的抵押。清政府雖然認為這是無理勒索,但仍派兩江總督曾國荃於7月下旬在上海與巴德諾談判,以求解決 爭端。談判未有結果,法國重新訴諸武力。

法國將戰火擴大到中國東南沿海 法國派巴德諾與曾國荃進行談判的同時,繼續制造事端,再次挑起戰爭。從1884年5月《簡明條約》簽訂前後法軍攻擊基隆起,到1884年8月馬尾海戰結束為止,為中法戰爭第二階段,主要在中國東南沿海進行,越南北部陸上戰爭也在繼續。

法國將它在中國和越南的艦隊合成遠東艦隊,任命孤拔為統帥,乘機分別開進福州和基隆,一方面脅迫中國接受法國條件,一方面準備隨時發動攻擊,占領這些口岸。8月5日,法艦轟擊基隆,強行登陸,中國軍隊在督辦臺灣事務大臣劉銘傳統率下頑強抵抗,使法軍不得不退回海上待機再舉。隨後,法國議會授權政府“使用各種必要方法”使中國屈服,法國政府擬定新條件向中國勒索,要求賠款八千萬法郎,十年付清。清政府沒有接受。中法外交關系正式破裂。23日,法國以先期駛入福州馬江以內的優勢兵艦向中國船艦猛烈攻擊,中國水師倉卒應戰,頃刻間,戰艦十一艘或沉或傷,官兵殉難者近八百人。法艦又炮轟馬尾船廠(福州船政局),將其擊毀,並連日對馬尾至海口間的岸防設施大肆破壞後駛出閩江口,集結於馬祖澳。

自此戰火延至中國本土,8月26日,清廷頒發上諭,譴責法國“橫索無名兵費,恣意要求”,“先啟兵端”,令陸路各軍迅速進兵,沿海各地嚴防法軍侵入。這道上諭實際上是對法國侵略者的宣戰書。

中法戰爭中廣西鎮南關清軍佈防圖

中法戰爭中廣西鎮南關清軍佈防圖

10月初,法艦分頭進犯臺灣基隆和淡水,劉銘傳鑒於兵力不足,放棄基隆,堅守淡水。法軍在基隆登陸後,再犯淡水,一度抵灘上陸,但很快被擊退。法軍占領基隆一隅,無法深入,轉而從10月23日起對臺灣實行海上封鎖。1885年初,法軍接連從基隆向臺北進攻;法艦騷擾浙江鎮海,截擊由上海往援福建的五艘中國軍艦,在浙江石浦擊沉其中兩艘。3月底,法軍占領澎湖島及漁翁島。鎮海之戰,法艦遭到扼守招寶山炮臺的中國軍隊奮勇還擊,孤拔的座艦也被擊中,孤拔身受重傷,6月11日死於澎湖島。

鎮南關(今友誼關)清軍佈防圖

1884年3月,鎮南關大捷使清朝軍隊在中法戰爭中轉敗為勝

鎮南關(今友誼關)清軍佈防圖

1884年3月,鎮南關大捷使清朝軍隊在中法戰爭中轉敗為勝

鎮南關大捷 中法之間的陸上戰爭仍在中越邊境和越南境內激烈進行。1884年2月,法軍進攻諒山,廣西巡撫潘鼎新不戰而退。十天以後,法軍侵占鎮南關(今友誼關),因兵力不足、補給困難,焚關而去,退至文淵(今越南同登)、諒山,伺機再犯。時老將馮子材受命幫辦廣西關外軍務,馳赴鎮南關整頓部隊,部署戰守。得悉法軍將犯鎮南關,在隘口搶築瞭一條橫跨東西兩嶺高七尺、長三裡、底寬一丈的長墻,墻外深掘塹壕,築成瞭較完整的防禦陣地。3月23日,盤踞諒山的法軍傾巢出動,撲向鎮南關,24日越墻進犯,馮子材率士卒沖出墻外,激勵將士猛烈搏鬥,終將法軍擊退,遏阻瞭法軍對中國邊境的窺伺。清軍乘勝追擊,連破文淵、諒山,將法軍逐至郎甲以南,重傷東部法軍統帥尼格裡。法軍陷入困境。鎮南關大捷使清軍在中法戰爭中轉敗為勝。法軍戰敗的消息傳至巴黎後,導致茹費理內閣倒臺。(見彩圖)

中法雙方議和 法國發動侵華戰爭後,各方面圍繞和戰問題的外交活動和秘密談判幾乎沒有停止過。鎮南關大捷本來使中國在軍事上、外交上都處於有利地位,但清政府在整個中法戰爭期間,即使在被迫宣戰以後,也擔心“兵連禍結”會激起“民變”、“兵變”,因此始終或明或暗、直接間接地向法國侵略者進行求和活動。李鴻章等人主張“乘勝即收”,把鎮南關大捷當作尋求妥協的絕好機會,建議清政府立即與法國締結和約。1885年2月,海關總稅務司赫德在清政府同意下,派其僚屬英籍中國海關駐倫敦辦事處稅務司金登幹赴巴黎促進中法和議。4月4日,金登幹和法國外交部政務司司長畢樂在巴黎匆促簽訂停戰協定(《巴黎協定書》)。之後,清政府明令批準李福天津《簡明條約》,並下令北越駐軍分期撤退回國;法國解除對臺灣和北海的封鎖。中法戰爭至此停止,慈禧太後頒發瞭停戰詔令。

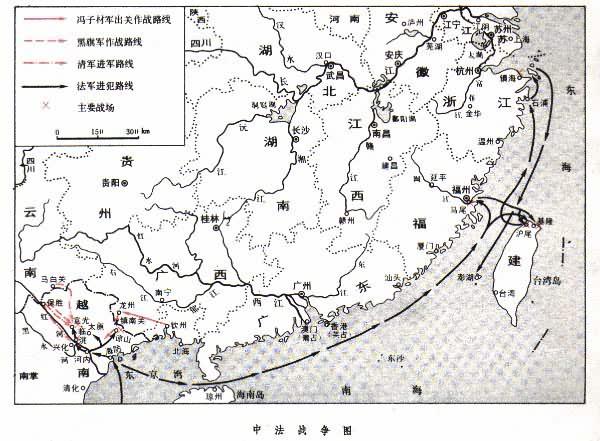

中法戰爭圖

中法戰爭圖

1885年5月13日,清政府任命李鴻章為談判代表,與法國政府代表、駐華公使巴德諾在天津開始談判中法正式條約。6月9日,在天津簽訂《中法會訂越南條約》,即《越南條款》或《中法新約》,又稱《李巴條約》,共十款,主要內容是:①清政府承認法國對越南的保護權,承認法國與越南訂立的條約;②中越陸路交界開放貿易,中國邊界內開辟兩個通商口岸,“所運貨物,進出雲南、廣西邊界應納各稅,照現在通商稅則較減”;③日後中國修築鐵路,“應向法國業者之人商辦”;④此約簽字後六個月內,中法兩國派員到中越邊界“會同勘定界限”;⑤法軍退出臺灣、澎湖。11月28日,此條約在北京交換批準。

中國在這次反侵略戰爭中,本來有可能取得最後勝利,隻是由於清統治者的懦弱、妥協,勝利的成果才被葬送。1886~1888年,清政府又被迫與法國簽訂瞭《中法越南邊界通商章程》、《中法界務條約》、《中法續議商務條約》等一系列不平等條約,使法國又得到很多權益。中國西南門戶洞開,法國侵略勢力以印度支那為基地,長驅直入雲南、廣西和廣州灣,並使之一度變成法國的勢力范圍。

參考書目

丁名楠等:《帝國主義侵華史》第1卷,人民出版社,北京,1961。