太平軍在佔領南京前,曾提出“薄賦稅、均貧富”,“將來概免租賦三年”、“均田以賑貧窮”等口號。這些口號反映出當時中國社會生活中以土地為中心的主要矛盾和廣大農民渴望減免封建剝削以至獲得土地的要求。1853年(咸豐三年)建都天京(今江蘇南京)後,太平天國頒佈《天朝田畝制度》,試圖解決土地問題。

《天朝田畝制度》規定按人口分配土地,廢除土地私有制,在小農業與傢庭手工業結合的小農經濟基礎上實現公有制。太平天國把這個方案看作是將來的的立國規制,當時並無意於付諸實施。太平軍占領南京後不久,就在江蘇儀征等地索取錢糧征冊,同時,由東王楊秀清等陳奏、經天王洪秀全批準,正式確定轄區人民“照舊交糧納稅”。從而照舊保存原有的地權關系,在此基礎上,“暫依舊例章程”征取土地賦稅,由“業主”如期如數向地方當局交納。太平天國無論前期後期都實行這一政策,但由於客觀環境的不同和太平天國自身的演變,前期後期在具體執行這個政策上有不同的特點。

前期,太平天國雖在其轄區內一律貫徹上述“照舊交糧納稅”政策,但在某些方面有所突破:①官僚豪紳的土地均作為“妖產”而予以沒收,以其租入充作郡縣政權的軍政費用;②取消或大大減少田賦浮收,取消“大戶”(豪紳地主)少交或免交賦稅的特權,減輕土地的實際賦稅負擔;③承認和保護農民占有逃亡或死絕地主的土地,任憑一些地區的佃農自發地少交地租。此外,在天京這一特殊地區,所有土地均歸天朝典農官統一經管,全部收獲供首都軍民食用。這些,都在一定程度上反映瞭農民的願望和利益,獲得瞭農民的擁護。

但到後期,隨著形勢逆轉和太平軍隊伍的復雜化,在蘇、浙地區太平天國的土地政策亦相應地發生瞭一些變化:①實行“著佃交糧”制,即讓部分農民直接向太平天國交納土地賦稅。其具體方式,或租、糧分交,即由農民先向太平天國交清賦稅,然後再向地主交納租餘;或租、糧合交,由農民向太平天國設立的租糧局交納全部地租,由局扣除賦稅後再讓地主支取租餘。這是一些郡縣的太平天國軍政當局針對地主大量逃亡或抗交田賦而采取的一種臨時性的賦稅征取辦法,並不意味著太平天國“照舊交糧納稅”政策有實質性改變。②除嚴令佃農照常向地主(包括逃亡地主)交租外,復向土地占有者(主要是地主)頒發田憑,作為其占有土地和收租納賦的法律憑據。另外還向地主印送收租票,讓他們持票向農民索租。前期一概由郡縣地方政權沒收的廟田、學田、祭田等,此時不再予以觸動而讓其照舊收租。③設置半官方或官方的租息局、租糧局,由地方豪紳或基層政權的鄉官掌理,利用基層政權的力量務令農民交納地租,由局扣留賦稅後再讓地主領取餘租。④鎮壓農民的抗租和抗捐鬥爭。軍政當局不止一次地發佈諭令,嚴禁農民抗租,違者本人處斬,田畝充公。一些地方的農民反抗地主逼租,反抗租糧局或鄉官苛征、浮收,大都遭到軍政當局的鎮壓。

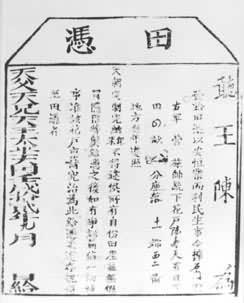

太平天國頒發的“田憑”

太平天國頒發的“田憑”

但太平天國後期並不是每個地區都存在上述幾種現象。同時,有些農民占有瞭逃亡地主的土地,太平天國當局也發給田憑;一些受到打擊的地主把土地降價賣給農民,這樣就部分地改變瞭舊的地權關系;太平軍對地主富人重征捐稅,取其浮財,使其繼續受到打擊;一些地區農民自發地拒交上年的租糧,生活有瞭改善;部分太平軍下級官兵違背當局的禁令,對農民的抗租鬥爭公開表示同情和支持等。但從太平天國土地政策的總體看,後期較前期更明顯地維護舊的封建生產關系,而不是反映農民的利益和意願,這就不可避免地導致農民對後期太平天國支持的削弱。