中國近代反對清朝封建統治和外國資本主義侵略的偉大農民戰爭及其所建立的政權。1851年1月11日(道光三十年十二月初十),洪秀全在廣西桂平縣金田村領導起義,建號“太平天國”;1864年7月(同治三年六月),太平天國首都天京(今江蘇南京)為清軍所陷,太平天國中央政權覆亡。

金田起義前夜 太平天國起義爆發前,外國資本主義雖然已經打開中國的大門,但中國社會經濟中占統治地位的仍然是是封建經濟,地主階級與農民階級的矛盾仍是當時社會內部的主要矛盾。這種矛盾的尖銳化,可以追溯到一個世紀以前。17世紀末葉,清初遭到嚴重破壞的社會經濟已經逐漸恢復,地主階級兼並土地和商業,高利貸盤剝日甚一日,廣大農民在封建的政治壓迫和經濟剝削之下,生活日益貧困。自乾隆(1736~1795)以後,大量農民被擠出土地而流離失所,陷於“在傢做饑民,不如出外做流民”的悲慘境地。在嘉慶(1796~1820)、道光(1821~1850)時,人口的增加成為嚴重的社會問題。在政治方面,清朝統治者厲行民族壓迫政策,兇暴貪殘,剝民脂膏。到嘉慶以後,清朝封建政權隳廢疲敝,全部國傢機器已經腐朽無力。

這時,以英國為首的西方資本主義國傢加緊對中國的經濟侵略。英國通過鴉片戰爭,奪取瞭五口通商權利,又以大批鴉片輸向中國,使中國白銀每年外流達二三千萬兩,造成銀價高漲、錢價暴跌,從而加劇瞭廣大人民的生活貧困和社會動亂。由於銀貴錢賤,包括自耕農在內的土地所有者負擔加重瞭三倍,雇農和城市雇傭勞動者的工資也迅速下降。銀貴錢賤嚴重影響著清朝的統治。五口通商後,東南地區原有的交通運輸業工人大批失業,很多人“流而為匪”,成為社會的不穩定因素。由於洋佈的輸入,大批手工業工人也被拋進遊民失業者的隊伍。

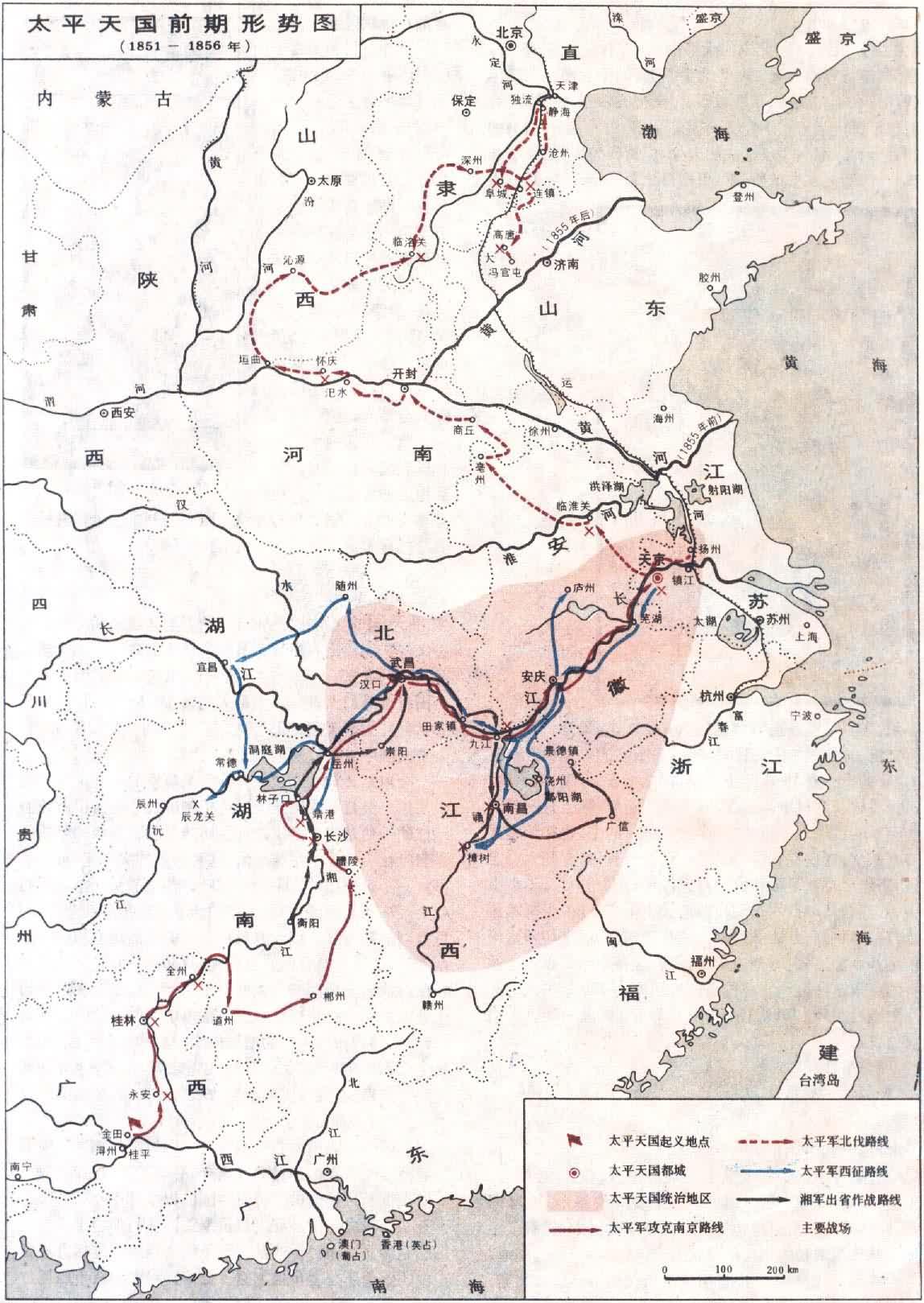

太平天國前期形勢圖

1851-1856年

太平天國前期形勢圖

1851-1856年

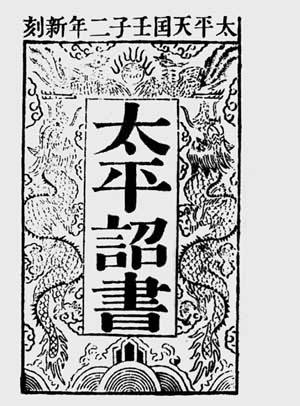

洪秀全寫的《原道救世歌》、《原道醒世訓》、《原道覺世訓》於1852年編入《太平詔書》刊行

洪秀全寫的《原道救世歌》、《原道醒世訓》、《原道覺世訓》於1852年編入《太平詔書》刊行

在這些因素的作用下,19世紀40年代的中國,到處發生農民群眾反抗地主官紳的自發鬥爭。太平天國起義運動就是在這樣的背景下,在清朝統治力量較薄弱的廣西爆發的。

前期迅猛發展的鬥爭形勢 太平天國起義領袖洪秀全是廣東花縣人,因多次應試落第,開始信仰上帝。1844年(道光二十四年)初夏,他和好友、信徒馮雲山等人入廣西活動。1847年秋,在桂平縣紫荊山區建立根據地。洪秀全以傳教為掩護,向農民宣傳反清思想,吸收農民參加“拜上帝會”。他們宣傳上帝為“天下凡間大共之父”,人人是“天生天養”;“天下多男人,盡是兄弟之輩;天下多女子,盡是姐妹之群”,人人都是平等的。凡拜上帝的人,“日日有衣有食,無災無難”。與上帝對立的是害人的閻羅妖頭。所有神佛都是“閻羅妖之妖徒鬼卒”,凡供奉閻羅妖和神佛的皇帝、官吏、地主等一切民賊,也都是“妖”,都是“天所不容而所必誅者”。拜上帝會搗毀神佛,教人隻聽上帝命令,“不從清朝法律”。它以紫荊山區為中心,西到貴縣,東到平南、藤縣,北到武宣、象州,南到博白、陸川以至廣東信宜,迅速發展,貧雇農相率加入。到1849年和1850年間已有眾萬餘人。

洪秀全決定發動武裝起義,於1850年夏通知各地會眾到紫荊山前的金田村“團營”。各地會眾在向金田村會集的過程中,與清朝的軍隊、團練多次發生戰鬥。團營後,按軍事編制建立起一支隊伍。1850年11、12月間,他們在金田村附近和平南縣的思旺墟先後擊敗清朝官軍的進剿,陣斬清朝副將伊克坦佈。1851年1月11日,是洪秀全三十八歲生日,拜上帝會群眾在金田村“恭祝萬壽起義,正號太平天國元年”。洪秀全稱天王,立幼主,設百官,蓄發易服,從此,太平天國起義開始。9月,太平軍突破封鎖,東出平南,在官村大敗追兵,克永安州(今蒙山),在此封王建制。封楊秀清為東王,蕭朝貴為西王,馮雲山為南王,韋昌輝為北王,石達開為翼王。“以上所封各王,俱受東王節制”。此後,清軍分南北兩路圍困永安。太平軍糧草殆盡,孤城難守,於是突圍北上,進攻桂林。1852年5月(咸豐二年四月),撤桂林圍,北出湖南。經全州時,南王馮雲山中炮犧牲。6月,由陸路攻入湖南境內,克道州(今道縣),擴軍休整,湖南群眾加入者約五萬人。9月,揮師北上,進攻長沙,西王蕭朝貴中炮犧牲。11月,撤長沙之圍,出洞庭,入長江,1853年1月初占武昌。太平軍在武昌停留不到一個月,就沿江東下,二十多天連克九江、安慶等地而皆不守,兵鋒直逼南京城下。1853年3月19日攻克南京,隨即分軍攻克鎮江、揚州。計自金田起義起,僅用兩年三個月就席卷江南,截斷清朝漕運,控制瞭中國的東南要地。

太平軍攻克南京後,洪秀全主張分軍守江南,取河南建都,然後大軍渡河,攻取北京。楊秀清卻以為南京資源豐富,地勢龍盤虎踞,是帝王之傢,決定在南京建都,號稱天京。

1853年,太平軍攻克南京後,以楊秀清、蕭朝貴名義發佈的安民告示

1853年,太平軍攻克南京後,以楊秀清、蕭朝貴名義發佈的安民告示

天京既建,太平天國立即出師北伐、西征。北伐軍在林鳳祥、李開芳等率領下,自揚州出發,穿越安徽、河南,突破黃河天險,迂回到山西境內,東向折回河南,再進入直隸省(約今河北)。10月前鋒迫進保定。清廷驚恐,咸豐帝準備逃往熱河,官僚豪富紛紛逃走。太平軍見清軍已嚴扼保定,乃從深州(今深縣)乘虛而東,改從東面攻北京。到達天津附近靜海時,大水淹沒道路,嚴寒倍添困難,清朝大軍結集在楊村以阻止北進,北伐軍被迫南撤。1854年5月糧盡,退守直隸東光縣連鎮,堅守待援。林鳳祥率部與清軍相持將近一年之久,次年3月突圍時被俘,後在北京英勇就義。李開芳先守山東高唐州(今高唐),後突圍南下退守茌平縣馮官屯,兵敗,被執送北京處死。北伐軍以兩萬餘人孤軍遠征,長驅六省,血戰兩年,全部壯烈犧牲。這次失敗,使太平天國失去瞭攻取北京的最好機會。

太平天國的西征取得瞭輝煌勝利,安慶、九江、武昌等省會要地被再次攻占。西征軍最盛時曾深入到湖北宜昌、湖南長沙附近。1854年曾國藩統率的湘軍崛起,西征軍一度遭挫,但太平軍在石達開等率領下反攻獲勝,穩定瞭局勢,把曾國藩困在江西南昌,又從江西抽調兵力回師,大敗長期屯兵天京城下的欽差大臣向榮的江南大營。其時,長江千裡,上自武漢,下至鎮江,都歸太平天國版圖。新克州縣,群眾爭先歸附。

太平天國起義的勝利發展,大大推動和鼓舞瞭全國各地各族人民的反清鬥爭。其中聲勢浩大的起義有:1853年5月黃德美在福建海澄(今屬龍海)領導的小刀會(天地會支派)起義,9月劉麗川在上海領導的小刀會起義(見上海小刀會起義);1854年7月陳開在廣東佛山領導的三合會(天地會別系)起義(見廣東洪兵起義);1855年夏張秀眉在貴州臺拱廳(今臺江)領導的苗族起義(見苗民起義),同年秋張樂行在安徽亳州雉河集(今渦陽)領導的捻黨起義(見捻軍);1856年10月杜文秀在雲南大理領導的回民起義(見雲南回民起義),等等。它們有的與太平天國取得聯系,有的遙相呼應,以太平天國為中心,形成瞭一個波瀾壯闊的反清起義高潮。

反封建反侵略的綱領和政策 建都天京後,太平天國頒印瞭《天朝田畝制度》,提出“凡天下田,天下人同耕”,要求根據新的原則重新分配土地,徹底廢除封建土地所有制,建立一種一切財產公有制,“有田同耕,有飯同食,有衣同穿,有錢同使,無處不均勻,無人不飽暖”的理想社會。《天朝田畝制度》宣佈後半年,由於天京缺糧,形勢緊迫,不得不暫時“照舊交糧納稅”以求取得糧食來救急,因而未能實行平分土地方案。太平天國對凡被稱為“妖”的官僚和反對起義的地主,以及寺廟、祠堂的田產,一概沒收。在“照舊交糧納稅”政策下,對歸順的地主準許收租,但規定必須先認田登記,然後準領憑收租,而租額須受限制,並重新評定。但不少地方的農民在太平軍的聲威下,燒毀瞭“地符莊帳”,不願再向地主交租,把租田當作自己的產業。有些地主明知領憑後仍收不到租,還要負擔納糧,所以不肯登記領憑。太平天國根據《天朝田畝制度》的精神,順應農民要求土地的願望,采取“著佃交糧”的政策,向農民收糧。隨著形勢的發展,再進一步采取向農民頒發“田憑”(土地證),在一定程度上收到瞭“耕者有其田”的效果。

在廢除私有財產制的原則下,太平天國曾實行過聖庫制度。聖庫制度萌生於金田起義。建都天京後,設立天朝聖庫,所有資財都歸聖庫總管,個人不得私有。軍民生活由聖庫統籌,上起天王,下至士兵,都不領俸餉,生活供給大體平均。天京人民的全部生活,包括醫藥、兒童教育(設娃崽館)、養老(設老人館),全由聖庫供給。這是太平天國在戰爭時期實行的軍事供給制度。

與聖庫制度相輔而行的是對手工業實行的“諸匠營”和“百工衙”制度。這種制度以手工業官營的形式,代替手工業工人個體生產,即由政府集中各種工人,按技術分別設立營或衙,從事有組織的集體生產,產品也由政府統一分配。

《天朝田畝制度》的另一重要內容──鄉官制度,是根據《周禮》的理想社會組織而創建的基層政權構架。鄉官分軍帥、師帥、旅帥、卒長、兩司馬各級。兩司馬管二十五傢,是最基本的單位。其中設一國庫,婚娶、彌月、喪事都照定額由國庫供給,鰥、寡、孤、獨、殘疾也由國庫給養;設一禮拜堂,每日教育兒童,禮拜日講道理,並處理爭訟、賞罰和保舉等事。

《天朝田畝制度》還規定婦女與男子同樣分田,在經濟上有同等地位,並規定婦女與男子同樣受教育,宣佈“天下婚姻不論財”。建都天京後,又禁止婦女纏足,以解除對婦女肢體的殘害。

在《天朝田畝制度》後六年頒佈的《資政新篇》中,洪秀全手批要建造輪船,修築鐵路,興辦工廠,開采礦藏,獎勵技術發明等等。這表明太平天國要吸收“外邦技藝”,把中國建設得“兵強國富”,“為東洋之冠冕”,與西洋列強“並雄”。

在文化領域,太平天國早在廣西永安州時就頒行瞭自己的“天歷”。建都天京時,毀孔廟,禁儒傢書,打翻“至聖先師”孔子這個精神偶像。又提倡“文以紀實”,反對浮文典故。

在對外政策方面,金田起義前,洪秀全就曾主張國與國之間友好相處,反對民族壓迫。建都天京後,英、法、美三國公使先後到天京訪問,要挾太平天國承認他們與清政府訂立的不平等條約。太平天國領導者拒絕外國侵略者的訛詐,告誡他們不要幫助清政府,向他們宣佈太平天國的對外政策是“萬國皆通商”,“害人之物為禁”(指鴉片),“通商者務要凜遵天令”。對於擅自闖進境內的外國兵艦立即開炮轟擊,對走私貿易的商船加以制裁。1861年冬,英國侵略者脅迫清政府履行《天津條約》、簽訂《北京條約》之後,準備大規模幹涉太平天國統治。太平天國立即進軍上海,傳檄外國侵略者,倘敢“與我師抗敵,則是飛蛾撲火,自取滅亡”。太平軍給予外國侵略者多次重大打擊,在中國人民反侵略的歷史上留下瞭輝煌的業績。

天京事變 太平天國起義從勝利發展變為衰敗的轉折點是1856年9月的天京事變。

定都天京後,領導集團內的矛盾日益尖銳。天王洪秀全是太平天國最高領袖,著意加強王權,要集大權於一身;東王楊秀清總理天國國務,往往利用天父降托特權挾制洪秀全,想奪取最高領導地位。同時,楊秀清個人權威思想惡性發展,對韋昌輝、石達開、陳承鎔等起義首領也遍加打擊。在太平軍攻破向榮的江南大營後,楊秀清以為外患已除,逼洪秀全承認他稱“萬歲”。9月,洪秀全下詔誅楊秀清。韋昌輝乘機擴大事變,大肆屠殺。石達開起兵討韋。在平定韋昌輝之亂後,全朝推舉石達開承接軍師楊秀清職權。但洪秀全猜忌石達開,把石達開逼走。石達開帶走大批精兵良將,脫離洪秀全,走上瞭分裂道路。從楊秀清被殺到石達開出走,前後經歷半年多,太平天國大批將士被殺和脫離天京,初期的領導核心中隻剩下洪秀全一人留在天京,實力大受損傷,政治上、理論上都受到嚴重打擊。

太平天國宰差李宗文的腰牌

太平天國宰差李宗文的腰牌

太平天國後期圖

太平天國後期圖

後期艱苦卓絕的鬥爭 楊秀清、韋昌輝先後被殺後,1856年12月,西線的武昌、漢陽因糧盡援絕撤守,湘軍水陸師立即東犯,兵臨九江城下。在東線,清軍重建江北、江南大營,1857年7月攻陷句容,12月攻陷鎮江,進犯天京,且寬掘長壕,堅築高壘,連營百餘裡,四面合圍。1858年4月,石達開放棄瞭百戰經營的江西,太平天國面臨的局勢十分險惡。太平天國領導者多方支撐,大力擴軍,又積極聯絡在淮河流域起義的捻黨共同戰鬥。制止清軍進攻天京,是太平軍面前的首要任務。解除天京之圍,必須采取攻勢防禦,在西線擊潰湘軍,保住安慶,控制安徽;在東線消滅江南、江北大營。太平軍在後起的傑出統帥陳玉成、李秀成的指揮下,這年9月發動浦口戰役,攻破江北大營,擴通天京北岸交通。11月,揮師西上,在廬州(今安徽合肥)三河鎮殲滅湘軍精銳李續賓部,從而穩定瞭戰局。至1860年春,太平軍用圍魏救趙戰略打垮江南大營,天京解圍,乘勢直追,克復常州、蘇州和浙江嘉興。1861年,大軍入浙,12月克杭州。攻克蘇、杭,占有蘇南和浙江的大部分州縣,使太平天國進入後期的鼎盛時期。但這種優勢是短暫的,這時太平天國面臨的國際國內形勢已與前大不相同。

太平天國興起後,清朝原有的常規武力綠營已大半腐朽不可用。原有的當權人物,從皇帝起以至軍機大臣、總督、巡撫等,大都平庸無能,不能形成對付太平天國的有力中心。在這種情況下,曾國藩乘奉命在湖南省辦理團練的機會,編練新軍即“湘軍”,與太平天國對敵。從1854年起,屢與太平軍在長江流域進行爭奪戰。但當時清廷沿“滿漢大防”之慣例,並不重用曾國藩。1860年江南大營被消滅,東南局勢大變,清朝不得已任用曾國藩為兩江總督、欽差大臣,後又節制浙江。遠比綠營有戰鬥力的曾國藩湘軍乃成為太平軍的主要敵人。1862年(同治元年)春,曾國藩又命其門生李鴻章回合肥募兵,仿湘軍體制建立淮軍,並派去救援上海。清廷通過湘淮軍加強瞭自己的統治基礎。

在中外關系方面,英法兩國於1857年聯合發動第二次鴉片戰爭,1858年和1860年先後以武力脅迫清朝政府訂立《天津條約》、《北京條約》,獲得瞭大量的權益,其中包括可在長江各口自由通商的條款。侵略者為瞭實現這些權益,決定與這時仍占領著長江中下遊地區的太平天國為敵。清朝方面也決定和外國侵略者妥協,首先對付太平天國。這樣,太平天國面臨中外反革命勢力公開勾結的嚴峻形勢。

1860年冬至1861年夏,太平天國發起長江南北兩路會師攻取武昌並救安慶之役,但遭失敗。9月,安慶失陷。北路軍統帥陳玉成退駐廬州,旋派軍出征河南、陜西,他自己孤軍被圍,1862年5月突圍走到壽州(今安徽壽縣)時被執犧牲。至此,太平天國在長江北岸已無主力。在江南克復杭州後,太平軍分五路向上海進攻。以英國為首的外國侵略者,由英國海軍軍官何伯、陸軍軍官士迪佛立指揮的英國軍隊,法國海軍軍官卜羅德指揮的法國軍隊,和美國流氓華爾指揮的洋槍隊聯合抗拒。曾國藩除派李鴻章率領新成立的淮軍乘英商輪船去救援上海外,又派曾國荃率湘軍從安慶向天京進犯,同時又派左宗棠率湘軍從衢州圖浙江。1862年春,太平軍從太倉州(今江蘇太倉)、嘉定、南翔、奉賢、青浦、寶山一路掃蕩外國侵略軍,在奉賢南橋鎮擊斃法國海軍軍官卜羅德,在青浦擒常勝軍即洋槍隊副領隊法爾思德,將英國陸軍軍官士迪佛立指揮的英、法侵略軍圍在嘉定城。士迪佛立焚城竄走。但這時曾國藩率領的湘軍進逼天京城下,迫使洪秀全一日三詔,命李秀成把進攻上海的大軍撤退回救天京,並將在浙江湯溪抗擊左宗棠湘軍的李世賢部調回作戰。10月,蘇、浙大軍回天京,向逼紮天京城外雨花臺的湘軍猛攻四十多天,但不能得手。1863年2月,浙江湯溪失陷,金華、紹興等地被迫撤守。李秀成奉命以“進北攻南”之策率大軍渡江進抵皖北,但因赤地千裡,餓死數萬人,不得不從六安州(今安徽六安)撤回。6月,雨花臺要塞失陷。在江浙兩省,江蘇李鴻章淮軍和英國軍官戈登帶領的常勝軍攻陷太倉、昆山,向蘇州進犯。浙江左宗棠湘軍和寧波稅務司、法國人日意格組織的“常捷軍”圍攻富陽得手,繼攻餘杭,進逼杭州。12月,蘇州、無錫相繼失陷,常州告急。這時,沿江三千裡,名城要隘已為敵占,浙東及蘇松各屬先後易手。清軍搶掠焚燒,使太平天國區域變為荒圩焦土,渺無人煙。太平軍“行無民之境,猶魚行無水之地”,太平天國政權“居不耕之鄉,猶鳥居無木之山”,天京已不能再守。李秀成感到局勢嚴重,主張戰略轉移,放棄天京,西走江西、湖北,會合攻克陜西漢中的西北太平軍,據西北以圖中原。洪秀全不從,硬要死守天京。

太平天國壁畫──防江望樓圖

太平天國壁畫──防江望樓圖

1864年春,天堡城要塞失,天京對外交通斷絕。原在蘇、浙的太平軍因無糧不能回救,開往江西就糧。回師急救天京的西北太平軍趕回到皖北邊境,因遍地饑荒,被迫停留。6月1日,洪秀全病逝,他的兒子、十六歲的洪天貴福繼位。7月19日,湘軍挖地道,用火藥炸塌城墻二十餘丈,突入缺口,天京陷落。李秀成保衛幼天王洪天貴福乘夜沖出天京,自己領後隊拒追兵。幼天王得走脫,李秀成被俘犧牲。是年秋,幼天王及幹王洪仁玕在江西石城被俘,11月在南昌就義。

天京陷落後,京外太平軍餘部仍繼續進行艱苦的鬥爭。在長江以南,由侍王李世賢等領導的部隊轉戰江西、福建、廣東三省;李世賢死後,餘部於1866年2月在廣東嘉應州(今梅縣)潰敗。在長江以北,遵王賴文光用太平軍編制改編安徽蒙、亳起義的捻軍,成為太平天國後期的新軍,縱橫於安徽、江蘇、湖北、河南、山東、陜西、山西、直隸八省。1866年10月,在河南分為兩路,賴文光統率東路軍留在中原地區作戰,梁王張宗禹統率西路軍入西北、連結陜甘回民起義軍。這支軍隊把歷代農民流動性作戰的戰術發展為一種遊擊性運動戰,在山東曹州(今菏澤)高樓寨殲滅清科爾沁親王僧格林沁,在湖北鐘祥俘擄淮軍大將郭松林,在陜西西安灞橋殲滅陜西巡撫劉蓉部湘軍,在湖北安陸打垮淮軍名將劉銘傳,在湖北蘄水(今浠水)殺死湘軍大將彭毓橘,使曾國藩、李鴻章、左宗棠等疲於奔命。但由於流動作戰所占地區旋得旋失,未能建立鞏固的根據地,終為清軍用畫河圈地兜圍戰略所制。1867年12月東路軍在山東壽光彌河覆敗,次年1月,賴文光被俘,在揚州就義;8月,西路軍在山東徒駭河覆敗,張宗禹用智計走脫,不知所終。1869年5月,留在陜西的西路軍袁大部在保安縣老巖窯全部犧牲。太平天國紀元告終。

在太平軍覆沒後,清朝統治者才得把兵力調去西南和西北鎮壓各族人民起義軍。1872年,貴州苗民起義軍被鎮壓。1873年,陜甘回民起義軍被鎮壓。1874年,雲南回民起義軍也被鎮壓。太平天國起義到此結束。

太平天國起義的性質和意義 太平天國規模之宏偉、影響之深遠,是歷史上任何一次農民戰爭無可比擬的;而且它不同於歷史上的單純農民戰爭,在起義的前途上也有瞭新的展望。太平天國宣佈其宗旨是要建立“天下大傢處處平均、人人飽暖”的社會。它的政權掌握在勞動人民之手。它的農村政策反映瞭廣大貧苦農民的願望,也在一定程度上滿足瞭農民對土地的要求。後期頒佈的《資政新篇》,指出瞭所設想的資本主義藍圖。凡此都說明太平天國起義是要改變封建制度,走出一條新路。

當時,清朝統治已十分腐敗,資本主義各國還沒有力量派遣大量軍隊到中國作戰。因此,太平天國起義是具備成功的條件的。它的失敗,不是對立面力量的強大,而是自己犯瞭致命的嚴重錯誤。李秀成被俘後的自述中就以血和淚寫出瞭天朝之“十誤”。太平天國之所以不能避免這些錯誤,是由於它仍然是一個沒有先進階級領導的農民運動。它同歷代農民起義一樣,利用宗教為發動起義的工具,而到瞭戰爭日益深入以後,這種宗教不但脫離瞭起義的需要,而且變為一條繩索,把一直要利用它的洪秀全越縛越緊,以致否定人力,造成人心解體。農民本身有狹隘性、保守性、私有性的特點,不能不受到封建等級思想的侵襲,因而在得到初步勝利之時就導致瞭天京事變,造成瞭致命傷。此外,由於許多不純分子混入,有的地方權力落在他們手中,破壞瞭起義軍的制度和政策,影響瞭一部分太平軍部隊的紀律,以致不能始終最大限度地發揮農民支持起義的積極性。

太平天國起義雖然失敗,但它沉重地打擊瞭清王朝的封建統治,激發瞭後人的革命精神,為辛亥革命的勝利鋪平瞭道路。它對中國近代史具有極為重要的意義。(見彩圖)

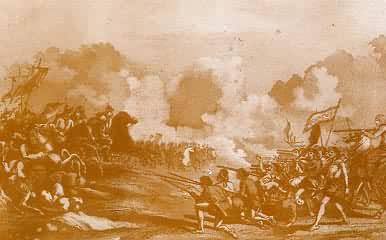

太平軍在江西湖口大敗清騎兵圖 英國人呤唎曾率太平軍炮隊參加瞭這次戰鬥

選自呤唎著《太平天國革命親歷記》

太平軍在江西湖口大敗清騎兵圖 英國人呤唎曾率太平軍炮隊參加瞭這次戰鬥

選自呤唎著《太平天國革命親歷記》

1958年11月,太平軍在天京(江蘇南京)附近江面上與英國軍隊作戰圖

1958年11月,太平軍在天京(江蘇南京)附近江面上與英國軍隊作戰圖

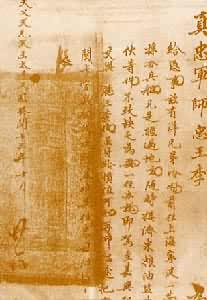

1863年,太平天國忠王李秀成發給參加太平軍的英國人呤唎去上海、寧波采辦兵船的路憑

1863年,太平天國忠王李秀成發給參加太平軍的英國人呤唎去上海、寧波采辦兵船的路憑

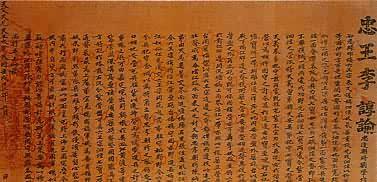

太平天國忠王李秀成告諭

太平天國忠王李秀成告諭

太平天國玉璽

太平天國玉璽