清朝入關以後為掠奪土地而頒佈的命令。順治元年(1644)頒發,康熙二十四年(1685)廢止。清朝入都北京後,為解決八旗官兵生計,決定強佔北京附近的土地,遂下圈地之令。順治元年十二月規定,近京各州縣漢人無主荒地和明朝皇親、駙馬、公、侯、伯、太監的遺留土地,除存活的主人量口給與外,其餘全部予以圈佔,分給東來諸王兵丁人等。四年,由於原圈地內“薄地甚多”,東來八旗官兵日增,無地耕種,遂於近京州縣內,不分有主無主土地,一律撥換原圈薄地。康熙八年清政府又決定圈佔張傢口口、東虎口、喜峰口、古北口、獨石口、山海關外的曠土,撥給八旗官兵。根據上述命令,旗人攜繩騎馬,大規模地圈量占奪漢人土地。很多農民田地被占,流離失所,饑寒迫身;有些漢人地主為求得政治上的庇護,還帶地投充。土地圈占後,八旗貴族和官員、兵丁,按照各自地位高低及所屬壯丁多少,分得數量不等的土地。其大部分落入瞭貴族和官員之手。圈地主要在近京三五百裡內的順天、保定、承德、永平、河間等府(今北京、河北北、中、東部及遼寧西南部地區)進行,圈占總數達十六萬多頃(一說十九萬多頃)。駐防外地的八旗在山東、山西、陜西、江蘇、寧夏等地也進行過圈地,但規模較小。圈地給漢族人民帶來極大痛苦,所圈之地,原田主被逐出傢門,背鄉離井,因此紛紛起而反抗。社會秩序動蕩不安,迫使清朝統治者從維護其長遠利益出發,在圈地令不斷發出的同時,也不斷發出停止圈地的命令。順治四年,大規模的圈地已停止,但零碎的圈地、換地、帶地投充仍不斷發生。康熙二十四年四月作出永遠不許再圈的決定,圈地至此最後停止。

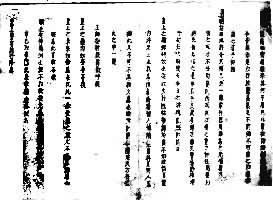

順治三年(1646)向玉軒為畿輔田土圈撥殆盡事而作的揭帖(局部)

順治三年(1646)向玉軒為畿輔田土圈撥殆盡事而作的揭帖(局部)