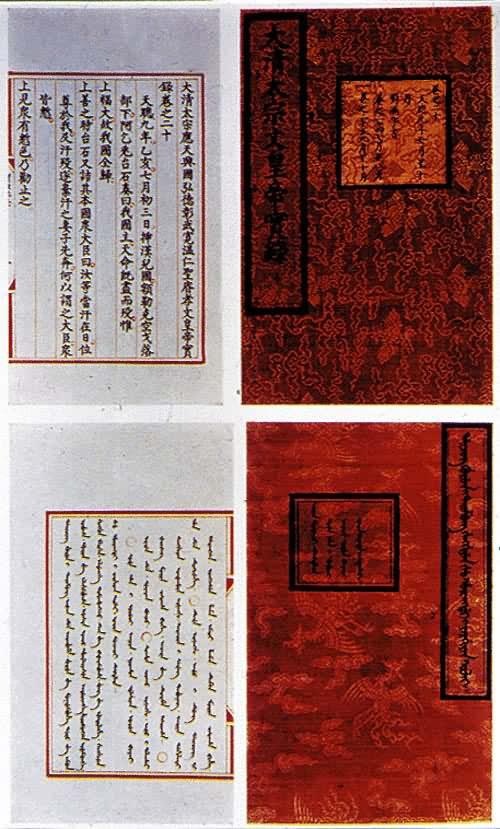

清代官修編年體史料長編。全書自太祖起,至德宗止,凡十一朝,共十二部,總計四千四百零四卷(包括《滿洲實錄》八卷及各朝實錄之首卷)。按清制,每當新皇帝繼位,下詔為前一代皇帝修實錄,開設實錄館,由欽派大臣任監修、總裁官,翰林院官員充任纂修(翰林院掌院學士例充副總裁)。根據起居註及內閣、軍機處所存上諭、臣工本章等原始檔案編纂前朝實錄,書成閉館。修成之實錄,分別以漢、滿、蒙三種文字繕寫正本四部、副本一部。正本有大紅綾本兩部,一貯皇史宬,一貯奉天大內(瀋陽清宮崇謨閣));小紅綾本兩部,一貯乾清宮,一貯內閣實錄庫。副本為小黃綾本,亦貯內閣實錄庫。1936年,偽滿將其與《宣統政記》合並影印,名《大清歷朝實錄》,共一千二百一十冊,分裝成一百二十一帙,另有《大清歷朝實錄總目》一帙十冊,是為通行之本。(見彩圖)

《清實錄》中的《太宗實錄》

《清實錄》中的《太宗實錄》

現存清代實錄,太祖、太宗、世祖三朝均經過“重修”、“校訂”、以後各朝也歷經改竄。《太祖實錄》初纂於崇德元年(1636),《太宗實錄》初纂於順治九年(1652),《世祖實錄》初纂於康熙六年(1667)。康熙二十二年,重修太祖、太宗實錄。雍正十二年(1734),命將三朝實錄再加校訂,至乾隆初完成,是為定本。三朝實錄的早期修本或稿本殘卷,後來續有發現。30年代,北平故宮博物院曾用鉛字排印出版瞭《太祖實錄》的崇德初纂本,名《清太祖武皇帝弩兒哈齊實錄》,四卷;及康熙重修本,名《清太祖努爾哈赤實錄》,十卷。羅振玉印過《康熙重修太祖實錄三種》,為康熙本殘卷。此外,日本曾印過《清三朝實錄采要》,亦系根據乾隆改定前的早期修本。三朝實錄的早期修本比定本更多地保存瞭清開國之初一些史事的真相。聖祖以後各朝實錄的改竄修訂,史無明文記載。但用早出的蔣良騏《東華錄》與晚出的王先謙《東華錄》(二者均為實錄的摘抄本,一抄於乾隆中,一抄於光緒初)相校,並與實錄對看,仍可看出改竄痕跡。《德宗實錄》成於1921年,較朱壽朋《光緒朝東華錄》為晚出,篇幅、質量也不能相比。偽滿印行時,為掩飾中日甲午戰爭真相,竄改尤多;以前各朝實錄的字句,亦多所竄改。

《清實錄》與《明實錄》一樣,都是以皇帝為中心的大政日志,逐年逐月逐日排列皇帝的活動、詔諭和臣工奏議。但《清實錄》更專為皇帝活動和詔諭的匯集。臣工奏章非經皇帝批過者不載,而且也沒有大臣附傳。《清實錄》對皇帝一律歌功頌德,於皇室內部、統治集團內部的爭權鬥爭,以及許多重大史事的真相,多有粉飾掩蓋,甚至不惜一改再改予以泯滅。但《清實錄》畢竟匯集排比瞭大量原始檔案資料,因此仍不失為研究有清一代歷史的史料寶庫。1986年11月,中華書局根據中國第一歷史檔案館藏原皇史宬大紅綾本、原上書房小黃綾本、北京大學圖書館藏定稿本、故宮博物院圖書館藏原乾清宮小紅綾本、遼寧省檔案館藏原盛京崇謨閣大紅綾本等版本,相互補充,出版瞭比較完整的《清實錄》影印本。