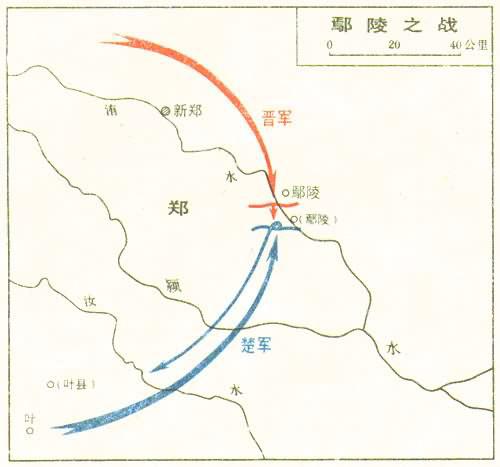

中國春秋中期,晉、楚爭霸中原,晉軍大敗楚軍於鄢陵(今河南鄢陵西北)的一次作戰。

周簡王七年(西元前579),長期爭霸的晉、楚兩國,在宋大夫華元調停下弭兵議和,但雙方都無誠意。十年,楚國首先進攻中原要衝之地的鄭、衛,迫鄭屈服。次年,晉厲公以鄭國叛晉附楚為由,率軍伐鄭,以欒書為中軍帥。楚共王為援救鄭國,親統楚軍及鄭軍、夷兵,以司馬子反為中軍帥,與晉戰於鄭地鄢陵。楚軍於古代用兵所忌的晦日六月二十九,趁晉軍不備,利用晨霧掩護,突突然迫近晉軍營壘佈陣,企圖在援晉的齊、魯、宋、衛軍到達前速決取勝。晉軍因營前有泥沼,加之楚軍逼近,兵車無法出營列陣,處於不利地位。但楚軍將帥不和,部伍混雜,彼此觀望,紀律松弛。晉厲公排除固守待援的主張,決心趨利避害,與楚軍決戰。隨即在營壘中填井平灶,擴大列陣的空間,調動上、中、下軍及新軍,佈列陣勢。楚共王登上巢車(瞭望車),觀察晉軍情況,但未能判明晉軍意圖。晉厲公在楚舊臣苗賁皇陪伴下,觀察楚軍陣勢,針對楚軍精銳集於中軍的情況,采納苗賁皇建議,改變原有陣勢,由中軍將、佐各率精銳一部加強兩翼,擬首先擊破楚軍薄弱的左、右軍,爾後圍殲其中軍。部署既定,晉軍繞營前泥沼兩側而進。楚共王見晉厲公所在中軍兵力薄弱,即率中軍攻晉厲公,遭晉軍抗擊。楚共王傷目,中軍後退,未及支援兩翼。晉軍乘勢猛攻楚左、右軍,從清晨戰至傍晚。楚軍傷亡慘重,公子茷被俘,隻得收兵。繼又連夜修繕兵器,補充兵卒,準備雞鳴再戰。但因主帥子反醉酒無法指揮,楚共王自料難於取勝,率軍宵遁,子反失職自殺。

鄢陵之戰

鄢陵之戰

楚軍的失敗,使晉國得以重整霸業。此戰,晉軍根據楚軍陣勢和地形特點,當機立斷,改變部署,加強兩翼,擊敗楚軍,是中國古代靈活用兵的著名戰例。