佘族居住在中國福建、浙江、江西、廣東、安徽5省的部分山區,人口368832人(1982年統計)。佘語屬漢藏語系苗瑤語族苗語支,僅廣東東部極少數佘族使用苗瑤語族的佈努語。民間音樂主要是民歌,其中又以山歌居多,通稱“果”,亦稱“霞果”(即佘歌)。每年有盛大的歌會。節期各地不盡相同,分有會親節、分龍節以及農曆二月二、三月三、六月一、七月七、八月十五、九月九。男婚女嫁時有一系列的婚禮歌。

二月二賽歌會

二月二賽歌會

畬族民歌按歷史時期分傳統民歌、革命山歌和新民歌3種。傳統民歌有長篇敘事歌、小說歌和雜歌3類。長篇敘事歌有歌頌祖先的《盤匏歌》、《麟豹王歌》,有揭露舊社會統治階級罪惡的《末朝歌》等;小說歌大都由漢族章回小說和評話本改編而成,如《梁山伯與祝英臺》、《白蛇傳》等;雜歌內容廣泛,形式活潑,包括十條起、散條、敘事雜歌、字歌、分字歌、謎歌、嫁女歌、小令等多種。革命山歌是第二次國內革命戰爭期間在福建省福安、霞浦等老革命根據地產生的,有《共產黨恩情深》、《十送郎》、《心頭恨》等。1949年後產生瞭許多歌唱新生活的新民歌。

對歌、盤歌

對歌、盤歌

畬歌的演唱形式除對唱、獨唱、齊唱外,還有重唱(畬語稱雙音或雙條落),主要流行於福建東部的寧德及霞浦。寧德的雙音帶輪唱性質,聲部進行以模仿為主,間或出現支聲式、接應式、和音式;霞浦的雙條落為領和式。它們都帶有較大的即興性,低音聲部常作下三度自由模仿。

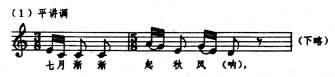

畬族山歌有3種唱法:一種用真聲唱,稱為平講;一種用假聲唱,這是畬族人喜愛的一種唱法;一種是在假聲唱法上再提高音區,稱為放高音。由於唱法不同,在唱同一首歌詞時,可出現平講調、假聲唱和放高音3種不盡相同的曲調。如平講調,音調低平,與語言結合緊密,情緒平穩。如下例:

平講調

平講調

假聲唱,音區比平講調提高四、五度,節奏寬廣、情緒開朗。如下例:

假聲唱

假聲唱

放高音,音區進一步提高,音域擴展,感情奔放。如下例:

放高音

放高音

由於畬族以大分散、小聚居的形式與漢族雜居,因而各地的畬歌曲調又都具有各自的個性特征並形成當地的基本調。在畬族人口分佈稀疏的地區,其音樂的民族特色也相應淡薄,但地區特點則相對增強。如福建詔安的畬歌帶有閩南音樂風味,廣東的畬歌則接近瑤族民歌或客傢山歌。

畬族民歌的特點:①多采用五聲音階,商調式為多見,少數用宮調式。②曲式結構嚴謹,大都為2或4個樂句組成的單樂段。結構大致有起承轉合式、上下句體變化反復式、單句變化式和自由衍展式等。③音域不寬,多在八度以內,旋律無大幅度的低回和華彩樂句,但音程進行中常見五、六度的大跳和細碎裝飾音。④在節拍上除有2拍、3拍、4拍子外,更多的是比較自由的非均分律動,如庒、戸、彎等小節的無規律連接。福建羅源、連江及浙江泰順的民歌,句首常細分強拍,尾音拖長;在浙江雲和、建德常細分弱拍或弱位置。⑤雙數樂句多終止於主音,單數樂句有的結束於主音,有的結束在上五度或下二度音上。⑥詞曲結合上大都是一字一音。