H.柏遼茲

H.柏遼茲

法國作曲傢、指揮傢和音樂評論傢。

生平 1803年12月11日柏遼茲生於法國南部小鎮拉科特-聖安德列的一個醫生傢庭。1821年去巴黎學醫。。他酷愛音樂,一面在醫學院上學,一面隨巴黎音樂學院教授J.-F.勒絮爾進修。當他想放棄醫學改學音樂時,受到父親的阻撓,一度停止供給他生活費。他隻得以教唱歌和吹長笛等維持生活,堅持鉆研音樂。1826年終於考進巴黎音樂學院,成為勒絮爾作曲班的學生。

柏遼茲進入音樂學院以前就開始瞭創作。20年代,他寫的大部分是聲樂作品,有清唱劇、彌撒曲、獨唱曲等,作品的題材是多樣的。值得註意的是,他已開始反映進步的主題,寫過1部合唱《希臘革命》(1826)和1部《九首愛爾蘭歌曲集》(1828~1829),前者表現希臘解放鬥爭,後者以愛爾蘭民族詩人T.穆爾的詩為歌詞,含有歌頌民族獨立的內容。早期作品大部分還不夠成熟,影響較小,多未保存下來。

1830年的七月革命,激起瞭柏遼茲的革命熱情。他走上巴黎街頭,歡呼革命的勝利,同群眾一道高唱《馬賽曲》。同年10月,他把《馬賽曲》編成大型合唱作品,表示他對革命的擁護和支持。同年8月,他以康塔塔《薩丹納帕路斯之死》獲羅馬大獎。1831年春,柏遼茲赴羅馬留學。這一時期他受到聖西門主義的強烈影響,稱贊聖西門的社會改革方案是正確的和完備的。這曾引起官方以至奧地利總理梅特涅的註意,並派人對他進行監視。

柏遼茲在羅馬留學期間,對學院的保守氣氛甚為不滿,因而於1832年5月提前回國。30年代初至40年代初是柏遼茲創作的繁榮時期,寫出瞭他的大部分主要作品,如《幻想交響曲》(1830)、交響曲《哈羅爾德在意大利》(1834)、歌劇《本維努托·切利尼》(1838)、大型管弦樂聲樂曲《死者的大彌撒曲》(又稱《追思曲》,1837)、戲劇交響曲《羅密歐與朱麗葉》(1839)、《葬禮與凱旋交響曲》(1840)等。

從1842年起,柏遼茲去歐洲各國作旅行演出,先後到過德國、捷克、俄國和英國。在演出間隙仍堅持創作,主要作品有戲劇傳奇曲《浮士德的沉淪》(1845~1846)和為歌劇《本維努托·切利尼》寫的第二部序曲《羅馬狂歡節》(1844)等。1848年他在英國演出的時候,傳來瞭法國革命的消息。幾經躊躇,於當年7月回國,他目睹城市遭到破壞,妻子癱瘓在床,又適逢父親去世,心情痛楚萬分。他對這次革命未能理解,表露出強烈的抵觸情緒。

晚年的柏遼茲,由於妻子和獨生子相繼去世,經濟拮據,特別是對社會的不滿,使他處於苦悶和孤獨的心境之中。40年代末至60年代的作品,已經缺少那種浪漫主義的銳氣,有些作品采用宗教故事或古代傳說題材,如清唱劇《基督的童年》(1850~1854)、《天主頌歌》(1849)和5幕大歌劇《特洛伊人》(1856~1858)等。此外,他既寫過歌頌皇帝的康塔塔《皇帝》(1855),也寫過含有民主思想的合唱作品《法蘭克人的怒吼》(1851),而他最後一部作品卻又是充滿樂觀主義的歌劇《貝特麗絲和培尼狄克》(1860~1862,取材於莎士比亞喜劇《無事生非》)。上述情況,反映出柏遼茲在第二帝國時期思想上的矛盾。1867~1868年柏遼茲第二次去俄國旅行演出,回國不久,於1869年3月8日病逝於巴黎。

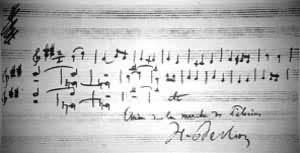

柏遼茲的手稿與簽名

柏遼茲的手稿與簽名

創作 柏遼茲是法國浪漫樂派的主要代表人物。他的音樂作品包括4部交響曲、3部歌劇、6首管弦樂序曲以及許多清唱劇、康塔塔和其他聲樂、器樂作品。在30年代初寫的《幻想交響曲》和《哈羅爾德在意大利》是其代表作。這兩部作品都帶有浪漫主義的自傳性。《幻想交響曲》(副題《藝術傢的生活片斷》)實際上是作者愛情生活中某些復雜思想感情的藝術再現。它由《夢幻,熱情》、《舞會》、《田野景色》、《赴刑進行曲》和《妖魔夜宴的夢》5個樂章組成。總譜上有作者的題解:主人公青年音樂傢失戀後自殺未遂,在昏迷中出現許多幻覺:他因嫉妒而殺死自己的戀人,被處以死刑。柏遼茲所塑造的這一形象是有叛逆性格的。同時,其中也蘊含著極端個人主義的思想情緒。另外1部交響曲《哈羅爾德在意大利》取材於拜倫的長詩《恰爾德·哈羅爾德遊記》的第4章。作品的主人公是一位同社會格格不入的浪遊者,他失戀、痛苦,樂曲的調子比較壓抑。

在30年代後期~40年代,柏遼茲的主要作品不再限於個人形象及主觀思想感情的描繪,而出現瞭群眾形象、巨大的場面和深刻的戲劇性內容。這些作品的藝術特點是規模宏大、氣勢昂揚,具有豐富的手法和復雜的結構。《追思曲》的演出需要龐大的合唱隊、交響樂隊和4個銅管樂隊,氣魄之大象一幅巍峨的壁畫。這部作品本來是為每年追悼七月革命烈士而作,當這一追悼儀式被取消後,作者卻把它放在為侵略阿爾及利亞而死亡的官兵追悼會上作首次演出。柏遼茲的《葬禮與凱旋交響曲》也是為紀念七月革命烈士而作的。由於要在露天和隊列行進中演出,樂隊編制更加龐大,音樂具有雄偉、悲壯的效果。作者曾說,這部作品可以使人回憶起光榮的“三天戰鬥”(指七月革命時巴黎街頭的巷戰)。

《羅密歐與朱麗葉》是柏遼茲最大的交響樂作品。演出時間達1小時40分鐘。它的形式不同於一般交響曲,是按戲劇情節構思的。其中還加入瞭獨唱、合唱聲部。戲劇傳奇曲《浮士德的沉淪》則進一步發展瞭《羅密歐與朱麗葉》中把聲樂與器樂、戲劇與音樂熔於一爐的創作手法,分為若幹場,包含瞭歌劇中的全部音樂體裁,類似一部清唱劇。可以說《浮士德的沉淪》是柏遼茲創作鼎盛期的一個藝術總結。

綜觀柏遼茲的創作,以標題交響音樂最具有代表性。他的全部交響曲和管弦樂序曲都是有標題的,某些作品還有具體情節和文字說明。《幻想交響曲》更被認為是音樂史上第1部浪漫主義的標題交響曲。柏遼茲在繼承古典傳統的基礎上,大膽創用瞭新的藝術形式。在交響曲體裁中,運用瞭“固定樂思”的手法,加入瞭聲樂,打破瞭4個樂章的傳統(《幻想交響曲》5個樂章,《葬禮與凱旋交響曲》3個樂章),曲式較為自由,縮小瞭同戲劇音樂體裁(歌劇、清唱劇)之間的界限。更重要的是,柏遼茲發展瞭管弦樂法,在管弦樂隊中充實瞭新的樂器,豐富瞭配器的手法,提高瞭抒情寫景的技巧。《配器法》一書,正是他的藝術實踐在理論方面的總結。

30~60年代,柏遼茲一直斷斷續續地從事音樂評論活動。他所寫的數百篇文章,大多收入以下文集:《音樂傢與音樂》(1903)、《縱論歌唱》(1862)、《音樂中的怪誕風格》(1859)、《管弦樂晚會》(1852)。此外,還著有《回憶錄》一書。

柏遼茲著作中的觀點有時不免失於偏激、主觀,由於過分誇張,所記敘的某些事物也並不全然可信。但是,他對問題的剖析尖銳有力,文筆生動,有時含有辛辣的幽默。在宣傳古典音樂傳統,大力推薦當代的優秀作品,批評保守的藝術觀點和空洞無物的炫技音樂,倡導藝術形式的革新等方面,提出瞭自己的見解,體現瞭進步的美學思想和藝術觀。

柏遼茲與交響樂隊(漫畫)

柏遼茲與交響樂隊(漫畫)