19世紀末至20世紀初美國出現的教育革新運動。19世紀末,美國為適應工業化、都市化和大量移民的需要而出現瞭一個資產階級的社會改革運動,它的目的是為瞭通過一個有控制的、合理化的社會改革的過程,維護和發展資本主義。進步教育運動就是這一社會改革運動的組成部分,它反對當時美國沿襲歐洲形式主義占統治地位的舊傳統學校教育。

美國教育傢F.W.派克於19世紀70年代在麻塞諸塞州昆西市首先進行瞭新教學方法實驗,他被認為是進步主義教育的奠奠基人之一。“進步主義教育”一詞,在當時美國已散見於報章雜志,泛指不同於傳統教育的教師學校和教學方法。如F.艾德勒在紐約所進行的手工訓練和幼兒園的教育;E.亨廷頓在紐約對年齡較大的女孩采用幼兒園的教學方法,用傢庭廚房器具代替幼兒園的“恩物”(見F.W.A.福祿貝爾),並提出一種傢事活動課程;以及作為示范中心而出現的霍瑞斯·曼學校等。1896年教育傢J.杜威在芝加哥大學開辦實驗學校。他把當時的手工訓練、新教學方法以及學校與社會的聯系等因素融在一起,這被認為是對於進步教育運動的一個重大貢獻。20世紀初,M.約翰遜在亞拉巴馬州費爾霍普開辦瞭一所與J.-J.盧梭的設想類似的有機教育學校。他認為在一個理想的學校裡,應當有臺子和椅子,而不應當有書桌;對於9~10歲以下的兒童不應當教讀和寫,而應當為兒童的勞動和遊戲提供“無限多的題材”;音樂、舞蹈、遊戲、手工和講故事等,應成為早期課程的主要內容。第一次世界大戰期間和戰後,美國建立瞭許多新的學校,許多舊的學校也轉向進步主義教育。特別在一些大城市的學校裡,更廣泛地采用活動課程和設計教學法,以及核心性質的課程(見核心課程)。1919年進步教育協會成立。1930年進步教育運動達到全盛時期,到1938年進步教育協會會員達10500人。進步教育協會第一任名譽會長是化學傢與教育傢、哈佛大學的C.W.埃利奧特,1928年由杜威繼任。

進步教育協會在成立時宣稱,它的目的在於鼓勵兒童自由的和自然的發展,以及為瞭這個目的研究兒童的身體和智力的發展,並以兒童的興趣作為他們的教育活動的根據。後來許多進步主義教育者對後一個原則作瞭修改,即教育應以兒童的興趣和需要為根據。美國的進步教育協會並不是一個牢固的團體,它的成員對於進步主義教育的理解並不一致。如教育傢W.H.基爾帕特裡克根據杜威關於經驗和思維的理論,提出瞭設計教學法;教育傢H.O.拉格提出瞭“兒童中心學校”;教育傢G.S.康茨在20世紀30年代美國經濟大蕭條時期,主張學校應擔負起社會改造的責任,應敢於建立社會新秩序。

人們一般把杜威教育哲學看作是進步主義教育的同義詞。其實,杜威對這個運動中出現的一些現象一開始便進行批評。他一直反對“非此即彼”的思想方法,他主張一切從經驗出發,並詳細闡明經驗的“連續性”和“相互作用”原則。他認為半個多世紀以來,美國進步教育運動最顯著的成就,在於帶來瞭課堂生活情況的變化,即對於兒童的需要有瞭更多的認識,師生間關系變得更親切和民主化瞭。但他指出,這主要是氣氛上的改變,舊教育最根本的權威主義還以多種形式繼續存在著,他著重地指出,進步主義教育的弱點在於知識性的教材的選擇和組織問題,等等。由於這個運動事實上是以杜威教育哲學為指導。因此,它的成就和失敗也看作是杜威教育哲學本身所帶來的結果。

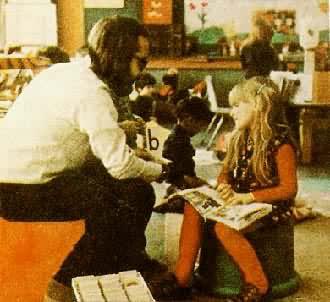

第二次世界大戰後,進步教育運動由於被認為不能提高知識質量而逐漸衰落。1955年進步教育協會的解體和兩年以後它的刊物《進步教育》的停刊,標志著美國教育學的一個時代的終結。但由於美國20世紀60年代全國性的課程改革並沒有取得預期的結果,於是70年代起一些學校轉而移植在英國流行的“開放課堂”(即“開放教育”)。這種教育,強調兒童個人的興趣和需要(見彩圖)。這一教育思潮,被許多人稱為“新進步運動”。進步主義教育作為一種思潮,在當前美國學校中,仍具有一定的影響。

英國倫敦一所小學校學生在上課

英國倫敦一所小學校學生在上課

參考書目

趙祥麟、王承緒譯:《杜威教育論著選》,華東師范大學出版社,上海,1981。

Lawrence A.Cremin ,The Trɑnsformation of theSchool ,Alfred A.Knopf,New York,1961.