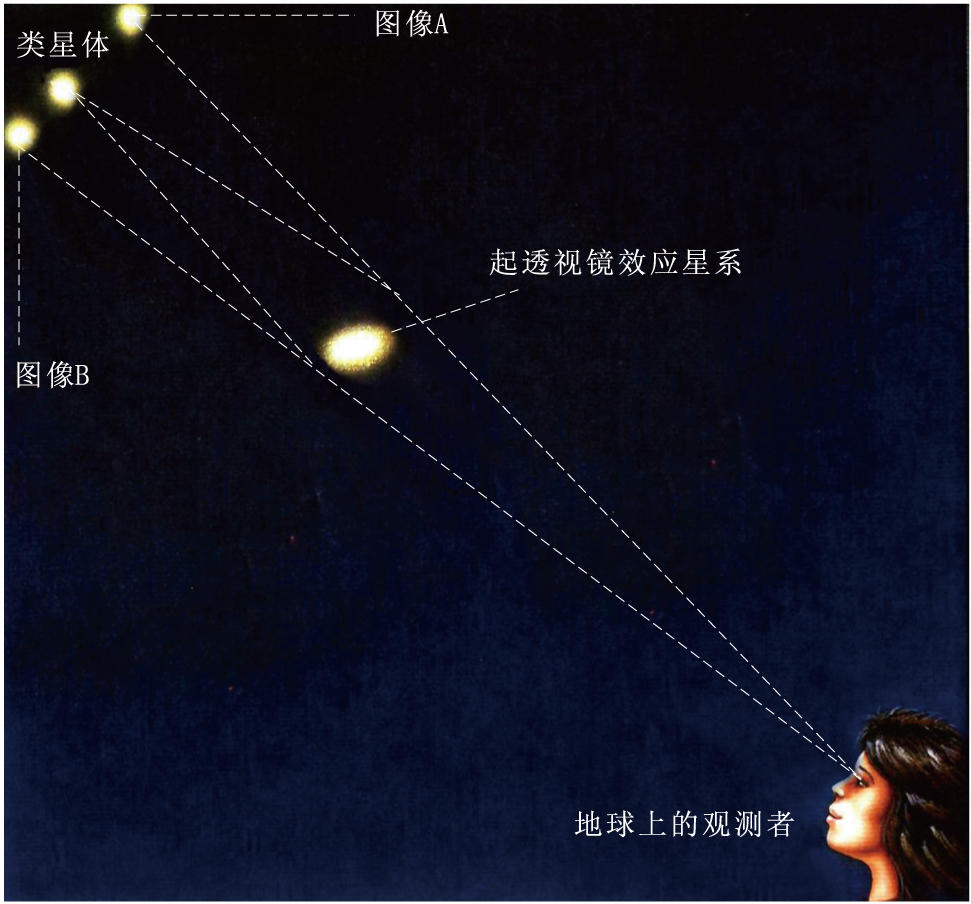

由於引力場能使光線偏折,從而使大品質物體像透鏡那樣會聚光線的現象。引力透鏡的理論早在1919年就被提出。1937年F.茲威基認識到可將它應用於宇宙學。但直到1979年才首次將類星體QSO0957+561A、B證認為一個前景星系的引力透鏡效應產生的雙像。由星系或星系團這類較平滑品質分佈產生的透鏡稱為宏透鏡,可表現為如下幾種形式。最簡單的形式是一個點狀背景源(通常為類星體)被分裂成多重像,像的位置和數目取決於於背景源和透鏡天體的相對幾何位形。透鏡使光的原始路徑變形和集中,從而使像變得更亮,即被增強(見圖)。形成一個多重系統的不同像的光度增強可有不同的倍數。已經發現瞭雙重、三重甚至四重像(如愛因斯坦十字)的例子。多數情況下沒有觀測到起透鏡星系。引力透鏡理論預言隻能有奇數個像,故在雙重和四重像的情況下應該有一個中央像,但因為太弱而沒有被觀測到。

引力透鏡效應的原理

引力透鏡效應的原理

如果背景天體是一個遙遠的延展星系,則透鏡像將會散開成長幾角秒的光弧。在富星系團中心常觀測到這樣的光弧,在與徑向垂直的方向拉長,顏色比星系團的成員星系偏藍。若幹星系團中看到幾十個較短的小弧,起源於背景星系的弱透鏡效應。當一個延展背景源同對稱的透鏡星系嚴格準直時,透鏡像取愛因斯坦環的形式。

來自類星體引力透鏡各個像的光程的不同,將會導致光行時間的不同。如果類星體輻射本身是變化的,則在每個像中看到的增亮發生的時間延遲可被測出。這個光行時間的差與哈勃常數H0的倒數相關,所以理論上有可能從這樣的時延來估計H0。1995年,通過測量類星體QSO0 957+561兩個像中閃爍的時延測得H0≤70千米/(秒·兆秒差距)。實際上,在H0得到很好的約束之前,需要對透鏡幾何建立精確的模型。

當銀河系中一個暗天體正好在一較遠的恒星(如麥哲倫雲中的一顆恒星)前面經過時,也會由於引力透鏡效應短暫增亮。這種由恒星或大行星級質量產生的引力透鏡稱為微透鏡,已由好幾個小組在1993年首次觀測到,從而證實銀河系中存在大質量的致密暈天體(MACHO)。引力透鏡效應已逐漸成為探測宇宙中各種尺度天體(包括暗物質)分佈的有效方法之一。