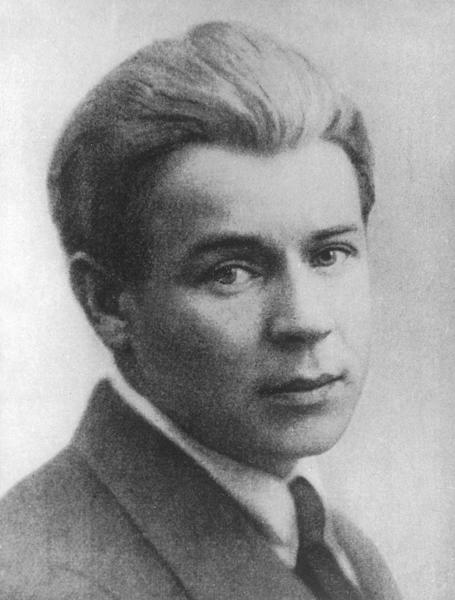

俄羅斯詩人。生於俄羅斯梁贊康斯坦丁諾沃(今梁贊州葉賽寧諾),卒於列寧格勒(今聖彼德堡)。出身農民傢庭。童年在比較富裕且頗有知識的外祖父傢度過。傢鄉的田園風光、人情風物在詩人幼小的心靈裏留下不可磨滅的詩情畫意。1912年教會師範學校畢業,後在莫斯科當過店員和印刷廠的校對員,參加過蘇裏科夫文學與音樂小組,並在沙尼亞夫斯基人民大學進修過歷史和哲學課程。1915年赴聖彼德堡同A.A.勃洛克相識,經勃洛克引薦,結識詩人S.M.戈羅傑茨基和<N.A.克留耶夫等,並向他們學習寫詩。1916年在沙皇軍隊服役。1917年二月革命後離開軍隊,加入左翼革命黨人的戰鬥隊,滿腔熱情地迎接十月革命。

葉賽寧9歲開始寫詩,1914年發表處女作《白樺》。1916年出版第一本詩集《掃墓日》。這些詩展示出他摯愛祖國、眷戀傢鄉的情結。雖然也寫一些帶神秘色彩的宗教詩,但他主要是一位田園詩人,酷愛大自然,迷戀牧笛悠揚、人歡馬叫、牛羊成群的田園美景,謳歌傢鄉好、祖國美,對俄羅斯故土的一切如醉如癡地熱愛。十月革命時期,他寫瞭許多頌揚革命的詩歌,如《同志》(1917)、《變容節》(1917)、《約旦河鴿子》、《樂土》、《天上的鼓手》(均1918)等,稱十月革命為“尊貴的客人”,並激越地歡呼“人間和天上的革命萬歲!”

但是,葉賽寧是以自己獨特的理解去認識和迎接革命的。他認為革命將很快地實現他的“莊稼漢天堂的理想”,立即改變農民的命運。然而革命後首先出現的卻是連綿的內戰,伴隨內戰而來的是血污、饑餓、經濟困難、農村破壞。理想破滅瞭,詩人陷入失望和憂傷。1919~1923年是詩人精神危機的年代。他迷惘、頹喪的情緒在這一時期的許多詩歌中留下明顯的印記,如《無賴漢》(1919)、《牝馬船》(1919)、《四旬祭》(1920)、《莫斯科酒館之音》(1922)等。在這段時期詩人加入瞭意象派團體,陷入瞭純藝術的圈子。不過他很快地清醒,脫離瞭意象派。

1922~1923年葉賽寧攜妻子I.鄧肯出國旅行,先後到瞭德國、法國、意大利、比利時和美國,思想上起瞭可喜的變化。1924~1925年的創作達到瞭頂峰。除紀念V.I.列寧的長詩《列寧》(1924)和《大地的船長》(1925)等重要詩篇外,還寫有《波斯抒情》(1924~1925)、《安娜·斯涅金娜》(1925)等上百首長短抒情詩和敘事詩。這些詩作在思想深度和藝術造詣方面都取得相當高的成就。組詩《波斯抒情》共15首,以細膩的抒情筆觸歌頌瞭愛情、鄉村,並以異國風情為烘托,抒發瞭對祖國的滿腔熱情。作者自認這是他“寫得最好的詩篇”。《安娜·斯涅金娜》則是融抒情與敘事為一體的革命禮贊,描述瞭第一次世界大戰、二月革命、十月革命及內戰等各個時期風雲激蕩的革命鬥爭歷程,謳歌瞭為新生活而鬥爭的英勇戰士,禮贊工農新政權的誕生。此外,《回鄉行》、《蘇維埃俄羅斯》、《給外祖父的信》等都洋溢著詩人熾熱的革命感情和對祖國未來的美好憧憬。

葉賽寧在繼承A.S.普希金、M.Yu.萊蒙托夫、N.A.涅克拉索夫及A.A.費特、勃洛克等詩人的優良傳統的基礎上,創造瞭自己獨特的詩歌形象體系,為俄羅斯、蘇聯新詩的發展奠定瞭良好的基礎。他的抒情詩感情真摯,格調清新,特別擅長描繪大自然景色,富於俄羅斯的民族氣質。然而葉賽寧的世界觀是矛盾的,新舊思想的鬥爭、多種感情的沖突始終困擾著他。他並沒有真正理解革命和新的蘇維埃制度;他歌頌革命,卻又沒有投身革命的決心;他憧憬崇高的精神境界,但在個人生活中又常常受感情的盲目驅使而不能自拔。最後在精神憂鬱、感情極度矛盾中自縊身亡。