供科學研究用的反應堆。又稱實驗性反應堆。它是一種基於可控核裂變鏈式反應的裝置。由該裝置產生的不同能量和通量的中子可供各類科學實驗利用,以此區別於以生產核燃料為目的的生產堆和以發電或提供動力為目的的動力堆。

原理 1938年O.哈恩和F.斯特拉斯曼發現鈾核在吸收一個中子後,可分裂成兩個新核,新核的電荷和品質大約為鈾核的一半,並具有有相當高的動能;與此同時,還放出2~3個中子(如1個235U核裂變時,平均放出2.44個中子;Pu核裂變時,平均放出2.89個中子)。以235U為例,其裂變反應為:

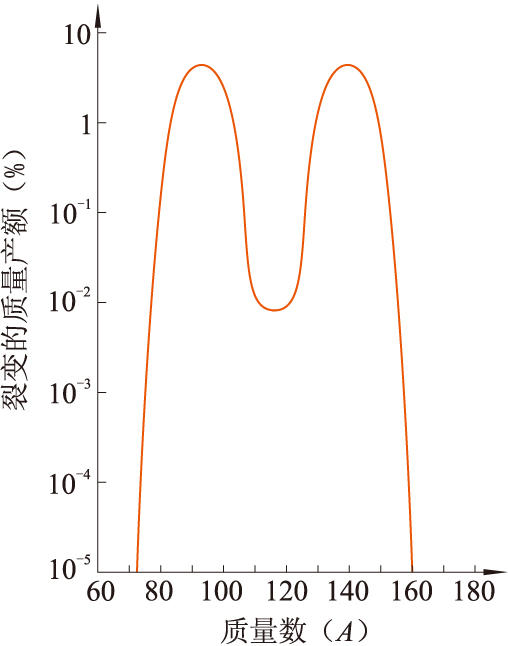

235U+n蕸 A+B+2~3n+γ 上述裂變過程中,先由 235U核俘獲中子,形成受激復合核[ 236U] *,該復合核的壽命很短,約 10 -14~ 10 -15秒,幾乎立刻分裂成兩塊大的碎片A和B,這種初級裂變產物具有中等質量數。裂變碎片的質量數與其裂變產額之間的相關性見圖1。此外,裂變過程中還放出2~3個中子及γ射線輻射。一個鈾核分裂成兩個中等質量數的裂片的質量虧損約為0.215原子質量單位,根據 狹義相對論導出的質能關系 E= mc 2,可計算出上述質量虧損相應於放出約200兆電子伏的能量,該能量的分配情況見表: 鈾核裂變質量虧損放能分配| 瞬發放出 | 裂變碎片的動能 | 165MeV |

|---|---|---|

| 瞬發γ輻射 | 8MeV | |

| 裂變中子的動能 | 5MeV | |

| 緩發放出 | 裂變碎片衰變時放出的β粒子 | 7MeV |

| 裂變碎片衰變時放出的γ射線 | 6MeV | |

| 裂變碎片衰變時放出的中微子 | 10MeV | |

| 合計 | 201MeV |

235U的裂變碎片約有200多種,質量數大致從70~170。質量數在95和140附近的裂變產額最高,這表明鈾核裂變是一種非對稱性裂變(圖1)。

圖1 裂變碎片的質量數與裂變產額的關系(裂變碎片產額曲線)

圖1 裂變碎片的質量數與裂變產額的關系(裂變碎片產額曲線)

類型 據1999年國際原子能機構統計,全世界現有研究性反應堆500餘座,分佈在60餘個國傢,中國現有11座研究性反應堆。按其研究用途的不同,大體可分為:①高中子通量工程試驗堆;②遊泳池堆;③脈沖試驗堆;④微型中子源反應堆;⑤重水型試驗堆;⑥零功率堆。中國已有能力研制上述所有堆型。

結構 盡管堆型繁多,但堆的基本結構大體相同。主要由核燃料元件構成的堆芯、慢化劑、冷卻劑、控制棒、反射層、屏蔽層、操作系統以及實驗孔道等所組成。圖2a、b表示中國第一座重水型實驗性反應堆的基本結構。

圖2 中國第一座重水型實驗性反應堆的基本結構

圖2 中國第一座重水型實驗性反應堆的基本結構

用途 研究性反應堆在科學實驗中具有重要價值,廣泛應用於材料輻照試驗、核燃料元件輻照實驗、醫用和工業用放射性同位素的生產、單晶矽中子嬗變摻雜、中子活化分析、中子衍射和中子散射實驗、中子照相、輻射化學與物理研究等領域,在工業、農業、生物醫學、環境科學、材料科學等領域中起到重要作用。