晶體學的一個新分支,它用低能電子衍射等表面分析方法研究晶體表面的原子組成和原子排列的幾何結構。晶體表面涉及晶體最外部幾個原子層,一般為三層到五層,也可以包括外來原子或分子所組成的吸附層。這些原子層在幾何結構和電子結構方面可以與晶體內部有很大差異。但在實驗上要得到純淨的表面並不容易,因為晶體表面有很高的表面能,根據分子動力學計算,一般在10-6托真空條件下,一秒鐘就能吸附上一層氣體。所所以要做表面晶體學的研究,首先要制備清潔的晶體表面,並在實驗過程中保持表面清潔。這樣的清潔表面必須在10-10~10-11托超高真空條件下才能實現。20世紀60年代超高真空技術問題得到很好的解決,同時電子檢測技術也有突飛猛進的發展,在這些基礎上各種表面分析技術得以蓬勃發展,俄歇電子能譜、低能電子衍射、場致離子顯微鏡等表面測定技術日臻完善,有可能得到大量在原子水平上的晶體表面結構信息。

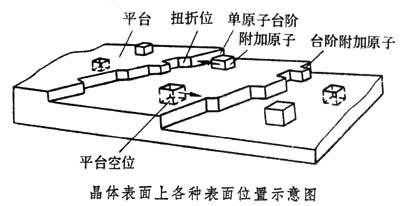

晶體表面的不規則性 晶體表面從原子水平上看是不很規則的,也是不平整的。表面上存在幾種不同的位置(見圖),

這些位置可以用最近鄰數來劃分,它們分別為平臺、臺階、扭折位、附加原子以及平臺空位等。它們的最近鄰數按大小順序為平臺>臺階>扭折位>附加原子(平臺空位)。在真實表面上,平臺、臺階、扭折位都具有很大的平衡濃度。附加原子和平臺空位雖然平衡濃度很小,一般遠小於0.01單層,但它們對表面原子沿著表面的遷移起很大作用。不同的晶體各種表面位置的平衡濃度有所不同,同一晶體的各種不同晶面的平衡濃度也有所不同。低晶面指標的面的原子密度大,表面自由能小,因而表面不規則位置的濃度也小。高晶面指標的面本身原子密度小,表面不規則位置的濃度大。處在不同表面位置(最近鄰數不同)的表面原子,在化學反應中所起的作用也不一樣。在鉑單晶表面上研究

H

2+

D

2─→2HD反應時,實驗發現,處在臺階位置上的鉑原子對斷裂H-H鍵是很有利的。

這些位置可以用最近鄰數來劃分,它們分別為平臺、臺階、扭折位、附加原子以及平臺空位等。它們的最近鄰數按大小順序為平臺>臺階>扭折位>附加原子(平臺空位)。在真實表面上,平臺、臺階、扭折位都具有很大的平衡濃度。附加原子和平臺空位雖然平衡濃度很小,一般遠小於0.01單層,但它們對表面原子沿著表面的遷移起很大作用。不同的晶體各種表面位置的平衡濃度有所不同,同一晶體的各種不同晶面的平衡濃度也有所不同。低晶面指標的面的原子密度大,表面自由能小,因而表面不規則位置的濃度也小。高晶面指標的面本身原子密度小,表面不規則位置的濃度大。處在不同表面位置(最近鄰數不同)的表面原子,在化學反應中所起的作用也不一樣。在鉑單晶表面上研究

H

2+

D

2─→2HD反應時,實驗發現,處在臺階位置上的鉑原子對斷裂H-H鍵是很有利的。

表面重建 所有固體(晶態和非晶態)的表面原子都會從他們原在體相中應占有的位置上發生位移,這種現象叫做表面重建。過去認為表面是體相的中止,表面結構是體相結構的延續。表面晶體學的研究表明,表面結構與體相結構迥然不同,表面發生瞭重建。最簡單的表面重建是表面層原子排列情況不變,即表面原子的最近鄰數不變,或者說表面原子的旋轉對稱性不變,而這一層原子作為一個整體沿垂直於表面的方向運動,改變表面原子層與下一原子層間的距離。通常觀察到的是層間距離縮短;從理論上講也可能是層間距離加大,但這種現象迄今尚未觀測到。這種最簡單的重建發生在許多金屬表面上,有時把這種重建現象稱為表面弛豫。表面的幾何結構還可以發生大規模的重建。清潔半導體表面由於開放性結構而發生大規模重建,重建范圍涉及晶體內幾個原子層。表面原子為瞭尋找勢能最低的新的平衡位置,不但鍵角改變而且表面原子的最近鄰數和旋轉對稱性都有變化。在這種情況下,表面晶胞將不同於體相晶胞。重建後的表面結構可以在很大溫度范圍內維持同一個結構。溫度變化時,有時也可以發生再重建。多組分固體還可以發生表面偏析,即表面原子組成可以與體相有很大差異,有的組分原子富集到表面上。多組分體系中,表面能低的組分易富集到表面上,金屬表面常常富集著極不易清除的碳、硫、氧、矽、鋁等雜質原子,就是一個例子,它們看來都是從體相偏析出來的。在各種不同的表面位置處,最近鄰數愈小的位置偏析現象愈嚴重,表面上的臺階和扭折位最近鄰數較少,因而在這些位置上偏析也較嚴重。合金表面偏析現象的研究對冶金學是至關重要的。

表面晶體學的研究還包括對表面吸附層的研究。它對表面的化學性質和力學性質都有影響。實驗表明,吸附質被吸附到晶體表面上後,在某些情況下是排列有序的,而在另一些情況下則是排列無序的。這取決於晶體表面和吸附質的結構和實驗條件。