由地殼表層或內部直扭運動產生的構造體系。已知的主要有多字型構造體系、山字型構造、入字型構造和棋盤格式構造體系等。

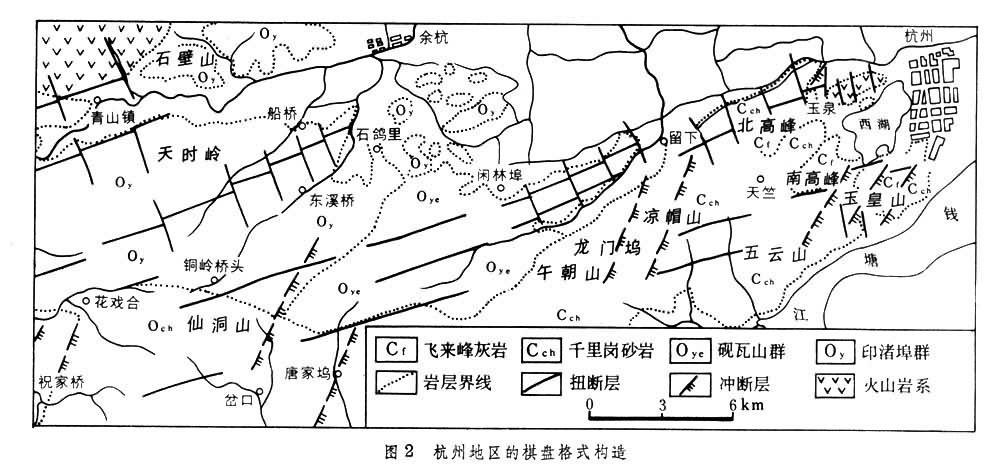

多字型構造體系 走向大致互相平行斜列的擠壓構造形跡(包括褶皺、擠壓帶、逆掩斷層帶、壓扭帶等),同大致互相平行的張性兼扭性斷裂大體成直角相交,組成的構造形象與中文的“多”字或反多字型相似。在特殊情況下,上述互相平行的擠壓帶和張裂帶相互斜列或錯列成雁行排列。它是是直線扭動形成的一種最常見的構造型式(圖1)。

中、小型多字型構造經常可以在平面上或剖面上見到。常見的疊瓦式構造就是一種剖面上的多字型構造。大型的多字型構造隻在平面上見到。多字型構造在中國發現的有:①華夏系構造體系。一種巨型多字型構造體系,簡稱華夏系。它主要由走向北東的褶皺帶和擠壓性、扭壓性斷裂帶或擠壓破碎帶構成。這種類型的構造體系在中國東部相當發育,例如浙江的天目山。另外江西的九嶺山、湖南的雪峰山一帶和東北東部地區以及四川龍門山一帶等也有這類構造體系存在。華夏系構造體系的巖層一般是

古生代地層以及更老的巖層,因此認為它主要是在古生代晚期至

三疊紀中期形成的。華夏系構造體系中酸性侵入巖相當發育。這些侵入巖分屬於加裡東期、海西期和印支期。②

新華夏構造體系。中國東部瀕太平洋地區的一種巨型多字型構造體系,簡稱新華夏系。③華夏式構造體系。在中國東部出現的另一類多字型構造體系。它的主體構造帶展佈的方位與華夏系相同,但成生時期較晚,大致成生於晚白堊世至第三紀。伴隨有大量的玄武巖噴溢。④河西系構造體系。出現在中國西北地區的一種大型反多字型構造體系,簡稱河西系。出現在祁連山及其以東和以西地區,為走向北15°~30°西的褶皺、沖斷面和其他擠壓性的構造形跡,並有許多張斷裂與其直交,扭斷裂與其斜交。影響到白堊系以及可能屬於第三系的巖層,有的在第三紀以後甚至晚近仍有活動。另外在祁連山區、柴達木盆地南緣和南天山地區還發現一套總體走向北55°~65°西相互平行的擠壓構造帶及其間所夾的巖塊,成生於早古生代至志留紀末期,在中、新生代亦有活動的構造形跡,稱為古河西系(或西域系)構造體系。河西系、古河西系展佈的方位及其所顯示的順時針扭動方向,與中國東部新華夏系、華夏系展佈的方位及其所顯示的逆時針扭動方向恰好遙相呼應。

中、小型多字型構造經常可以在平面上或剖面上見到。常見的疊瓦式構造就是一種剖面上的多字型構造。大型的多字型構造隻在平面上見到。多字型構造在中國發現的有:①華夏系構造體系。一種巨型多字型構造體系,簡稱華夏系。它主要由走向北東的褶皺帶和擠壓性、扭壓性斷裂帶或擠壓破碎帶構成。這種類型的構造體系在中國東部相當發育,例如浙江的天目山。另外江西的九嶺山、湖南的雪峰山一帶和東北東部地區以及四川龍門山一帶等也有這類構造體系存在。華夏系構造體系的巖層一般是

古生代地層以及更老的巖層,因此認為它主要是在古生代晚期至

三疊紀中期形成的。華夏系構造體系中酸性侵入巖相當發育。這些侵入巖分屬於加裡東期、海西期和印支期。②

新華夏構造體系。中國東部瀕太平洋地區的一種巨型多字型構造體系,簡稱新華夏系。③華夏式構造體系。在中國東部出現的另一類多字型構造體系。它的主體構造帶展佈的方位與華夏系相同,但成生時期較晚,大致成生於晚白堊世至第三紀。伴隨有大量的玄武巖噴溢。④河西系構造體系。出現在中國西北地區的一種大型反多字型構造體系,簡稱河西系。出現在祁連山及其以東和以西地區,為走向北15°~30°西的褶皺、沖斷面和其他擠壓性的構造形跡,並有許多張斷裂與其直交,扭斷裂與其斜交。影響到白堊系以及可能屬於第三系的巖層,有的在第三紀以後甚至晚近仍有活動。另外在祁連山區、柴達木盆地南緣和南天山地區還發現一套總體走向北55°~65°西相互平行的擠壓構造帶及其間所夾的巖塊,成生於早古生代至志留紀末期,在中、新生代亦有活動的構造形跡,稱為古河西系(或西域系)構造體系。河西系、古河西系展佈的方位及其所顯示的順時針扭動方向,與中國東部新華夏系、華夏系展佈的方位及其所顯示的逆時針扭動方向恰好遙相呼應。

山字型構造 一種獨特的直扭構造型式,由於它的構造形象類似漢字的“山”字,故名。

入字型構造 構造形象類似漢字“入”字的直扭構造型式。

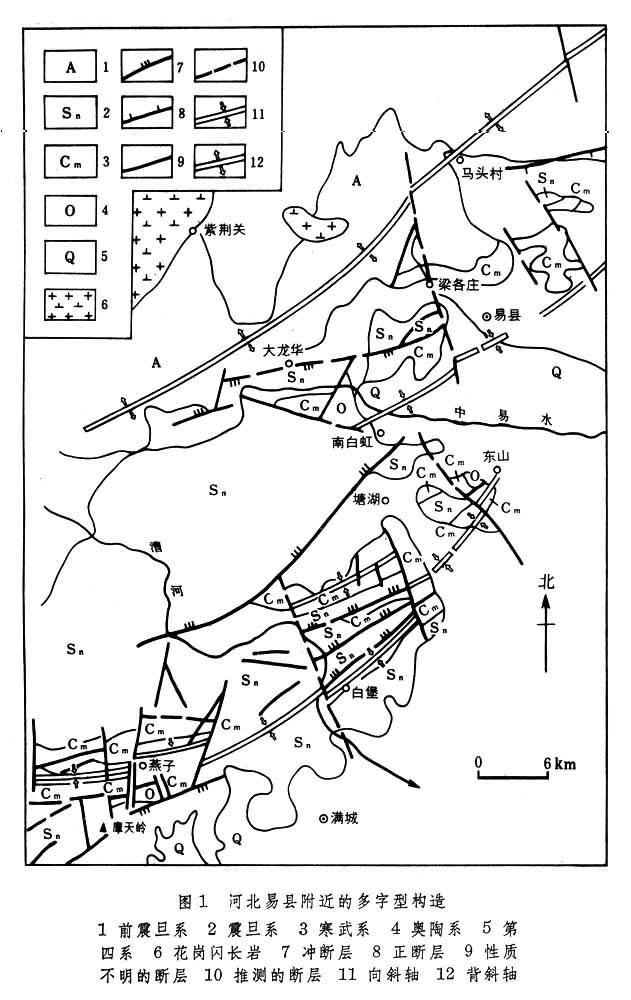

棋盤格式構造體系 兩組直立的扭性斷裂交叉構成網狀斷裂,或者是網狀的節理裂隙,其形如棋盤,故稱棋盤格式構造體系。它們一般常出現在地層比較平坦的地區或結晶地塊地區,由水平擠壓作用形成。兩組斷裂面或節理面交叉的角度,多數是一面成銳角一面成鈍角,但有時也有為直角或近於直角的。因此它們常將巖層或巖塊切割成方形或菱形。這種類型構造的實例甚為普遍。屬於小型的包括網狀節理、菱形節理等;中型的如縱橫交錯的斷裂網;而巨型的棋盤格式構造則異常宏偉,有時甚至決定著大陸的輪廓。此類構造在中國許多地區均有發育,特別是沿海地區經常出現(圖2)。在亞洲則有印度地塊棋盤格式構造和西伯利亞地塊棋盤格式構造。