用透射電子顯微鏡拍攝的晶體點陣像,它能反映出晶體的點陣週期。50年代中期發展瞭兩種成像技術。即衍襯技術(見電子衍襯像)和點陣像技術。

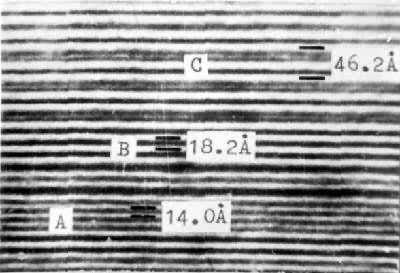

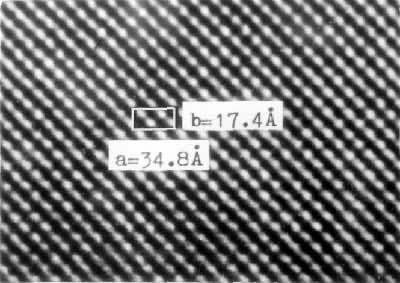

當透射電子束和衍射電子束(至少一個衍射電子束)同時參與成像時,透射束與衍射束相互幹涉,形成一個反映晶體點陣週期的條紋像。若隻令通過倒易點陣原點的一列衍射束成像,則得到一維點陣像,像上呈一系列相互平行的等間距條紋(圖1中的A 區和B 區)。或者,條紋間距不完全相等,但能週期重複(圖1的C區))其間距或重復周期等於產生該列衍射的晶面族之間距(見電子衍射)。1956年J.W.門特首先拍攝到酞菁銅和酞菁鉑的一維點陣像,分辨開瞭間距為 10~12Å的晶面族。令不在一列上的若幹衍射束(三束以上)成像時,得到二維點陣像(圖2)。其中的斑點(或條紋)代表晶體點陣在像平面上的投影。因此,從一維和二維點陣像上能直觀地看到晶體點陣的周期,晶體中的位錯、層錯以及異類晶體的交生等也都能在點陣像上直觀地反映出來(圖1)。

圖1 鈣、鈰氟碳酸鹽礦物的一維點陣像A、B、C區代表不同鈣、鈰比的礦物相交生,它們的點陣周期不同。圖的右下方可見刃位錯

圖1 鈣、鈰氟碳酸鹽礦物的一維點陣像A、B、C區代表不同鈣、鈰比的礦物相交生,它們的點陣周期不同。圖的右下方可見刃位錯

圖2 鈮酸鍶鈉鋰的二維點陣像矩形代表一個晶胞的投影

圖2 鈮酸鍶鈉鋰的二維點陣像矩形代表一個晶胞的投影

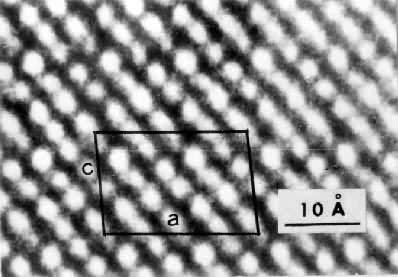

圖3 氟碳鈰鋇礦的結構像平行四邊形代表一個晶胞的投影

圖3 氟碳鈰鋇礦的結構像平行四邊形代表一個晶胞的投影

拍攝點陣像時,依入射束是否與電子顯微鏡的光軸重合,是否通過物鏡光闌中心而有對稱照明與傾斜照明之分。點陣像的分辨率除與電子顯微鏡的分辨本領有直接關系外,還取決於參與成像衍射束的最大空間頻率(見光學信息處理) ,但後者又因物鏡球差而不能隨意增大。

70年代初,電子顯微鏡的分辨本領已經達到原子量級。當用厚度小於100Å的極薄晶體拍攝高分辨率的點陣像時,在合適的欠焦量下,這種高分辨率的點陣像與晶體結構沿入射電子束方向的投影相似,不僅能反映出晶體點陣的周期,還可分辨出晶體結構中的原子或原子團,所以稱為結構像(圖3),可用來直接觀察晶體結構和晶體缺陷。

結構像的襯度屬相位襯度,可借助電子衍射動力學理論來解釋。在實際工作中,常用多層法計算結構像的襯度,以與實驗像相對比,從而確定晶體的結構和缺陷。圍繞著結構像成像技術、成像理論、理論像模擬計算和圖像處理等工作的發展,在電子顯微學的領域中,形成瞭一個高分辨電子顯微學的新分支。

參考書目

J. M. Cowley, DiffRaction Physics, 2nd revised ed., North-Holland, Amsterdam, 1981.

J. C. H. Spence, Experimental High-resolution Electron Microscopy,Clarendon Press,Oxford,1980.

李方華:《物理》,第8卷,第3期,第236頁,1979。