測量地球溫度場的分佈和變化,研究地殼內熱源體的要素,觀測外部熱源影響和測定地殼物質的熱物理參數,以勘探地熱資源或解決一定的地質問題的一種地球物理勘探方法。

地表和地殼各點的溫度是不均勻的,取決於以下因素:巖漿(內部熱源)的侵入、噴出和冷卻過程,太陽輻射(外部熱源)的各種週期性變化,氣候、地下水活動和人為因素,以及地表和地殼物質的結構及其熱物理參數。地殼的熱狀態受內部熱源和外部熱源的雙重制約,內部熱源可以認為是穩態的,而外外部熱源則是變化的。因此,測量地球溫度場的空間分佈和隨時間的變化,可以調查地熱、油氣和礦產資源,以及解決其他地質問題。

太陽輻射源對地球表面加熱有24小時的日變、年變和一種受地質年代冰期影響的更長周期的變化,它們對地溫影響的深度各不相同。在實際工作中,人們將太陽輻射對地殼加熱所影響的深度作為一個分界面,這個界面叫做恒溫層,以上為變溫層,以下為增溫層。各地恒溫層的深度及其溫度值並不相同,它明顯地與緯度有關。各地恒溫層深度和溫度要根據鉆孔長期觀測結果來測定。中國已測得的恒溫層深度在15~30米之間,溫度在10~23℃之間。太陽輻射日變化所影響的深度,一般不超過1米。增溫層以下平均地溫梯度為30攝氏度每公裡。

地溫場測量 可分為遙感測量和直接測量兩種。

遙感測量 一切物體都發射紅外線(熱輻射電磁波)。測量地球表面輻射或反射的紅外電磁波,可以在地面用紅外輻射溫度計測量,在飛機上用航空紅外掃描儀測量,也可以在人造衛星上對地球進行全面測量,例如美國在1978年4月26日發射的地球熱容量制圖衛星(HCMM)。測量地球表面的發射或反射的紅外電磁波,可以瞭解地球表面的溫度場特征及其變化。白天測量的紅外電磁波,主要是太陽對地表輻射波的反射;夜間可以明顯地測量到地球表面本身所輻射的紅外電磁波。後一種資料可以用來研究火山機制,火山和溫泉、汽泉的放熱量。晝夜分別測量的紅外波段信息,可以用來計算地面物質的熱容量和熱慣量。用這些資料可瞭解土壤濕度,發現淺埋地下水富集區,也可以作為識別不同巖石和某些蝕變礦床的標志。

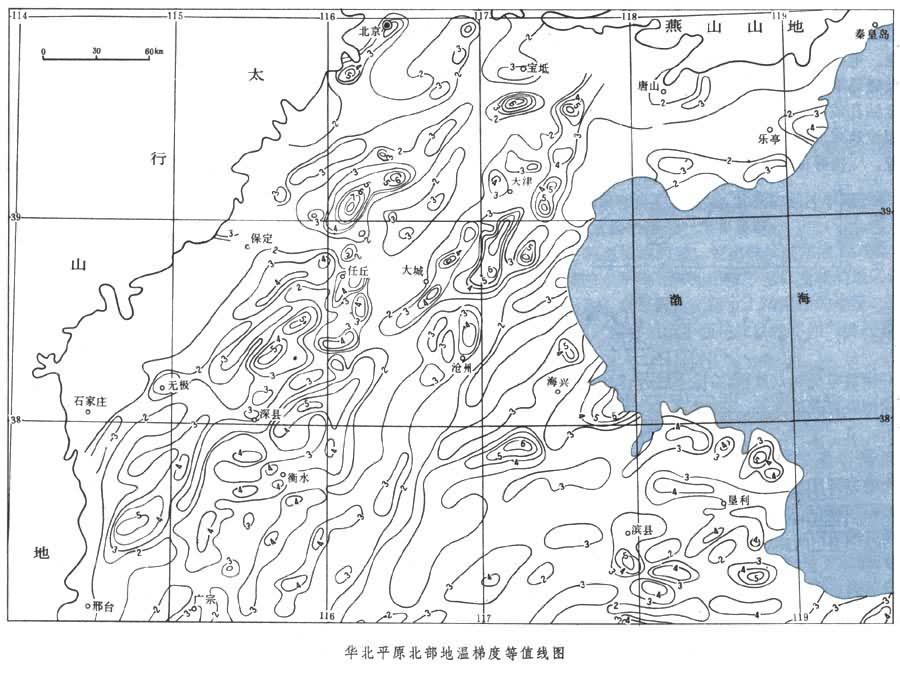

直接測量 地溫的直接測量都是在地下條件如坑道、鉆井或海底進行。最淺是在地下1米深處測量地溫,這是一種簡易的地溫測量方法,這種地溫場的資料可用於發現異常幅度大而且埋藏淺的地熱田。直接探測隱伏地下儲熱構造,往往在10~30米或50~100米淺井內進行地溫和地溫梯度測量。這個深度的地溫場資料,可以反映不同異常幅度和不同埋藏深度的熱儲構造。更深的地溫場(如300~1000米)則用於研究區域構造、深部地熱資源和油氣田。例如中國華北平原北部地溫梯度等值線圖上的地溫異常,反映瞭深部地熱資源和油氣田(見圖)。

此外,淺層地溫測量常常受到地下水側向運動的幹擾,因此這種地溫測量為尋找淺層富水區地下水補排關系和水庫滲漏的研究,提供瞭有益的資料。

人工地溫法 地溫法勘探主要測量地表和地殼的天然溫度場。象電法和地震勘探一樣,地溫法也可以用人工造成一個局部溫度場,以研究一定地質問題。井中溫度擴散法就是一種常用的人工地溫法。往井中註入定量熱(或冷)水後,過一定時間重復測量全井溫度變化,可以研究含水層。這種方法在地下含水層礦化度較高而不能采用常規的鹽擴散法時更為有效。往一口井中註入熱(或冷)水,而觀測周圍井溫度變化,可以計算含水層導水能力,研究含水層儲能空間和儲能效率,研究地熱田熱儲的開發壽命等。

地熱流測量 地殼的溫度場受許多幹擾因素影響。地溫梯度則與巖石熱導率有關,因而這些資料的應用受地區和時間的限制,而不利於全國或全球的對比。地熱流值是一種理想的參數。地熱流值等於垂直地溫梯度與同深度的巖石熱導率的乘積:

,

,

式中Q為地熱流值,K為巖石熱導率,T為溫度,Z為深度。地熱流值表征為通過地球截面單位面積、單位時間所放出的微卡值(微卡/厘米2·秒),以符號HFU表。世界平均地熱流值約1.50HFU。巖芯熱導率測定方法,通常是將巖芯按規定要求切成標本在室內巖石熱導率測量儀上進行。

海洋地熱流測量 在洋底采集標本進行測量成本太高。近年發展瞭一種海底地熱流探測器,可以在洋底原位直接測量海洋地熱流值。海底地熱流探測器的發明,大大加快瞭海底地熱流測量速度。

大陸地熱流測量 一般仍采用在室內測量巖石標本以求熱導率的方法。但已有許多學者指出,由井下取出的巖石標本(固結與非固結的)離開瞭它存在的自然狀態,溫度、壓力和濕度都有很大的變化,非固結沉積物的孔隙度也有變化,而濕度和孔隙度對標本的熱導率都有很大影響。在淺層土壤中、坑中和井中原位測定巖石(或非固結沉積物)熱導率的技術是值得進一步發展的。