客觀現實的間接的和概括的反映。客觀事物直接作用於人的感覺器官,產生感覺和知覺。感覺和知覺以感性形象反映事物的個別屬性或個別的事物,使人能把握各種現象和事物的外部聯繫。思維是以感覺和知覺為基礎的一種更高級的認識過程,它運用分析和綜合、抽象和概括等智力操作對感覺資訊進行加工,以存儲於記憶中的知識為媒介,反映事物的本質和內部聯繫。這種反映以概念、判斷和推理的形式進行,帶有間接和概括的特性。例如,人們看見各式各樣的平房和高樓,通過思維則能形成房屋這一概念,它概括瞭瞭所有平房和高樓的共同本質。人們可以看到陽光照射在巖石上,通過膚覺而感知巖石變熱。但陽光照射與巖石變熱的因果關系卻不是感覺和知覺所能把握的,需要進一步利用有關的知識進行判斷和推理,間接地加以認識。這種對客觀事物的間接的和概括的反映,使人們能認識那些沒有直接作用於感覺器官的事物,把握事物的本質和規律。人們掌握瞭事物的本質和規律,就能預見事物的未來變化和發展,進而能動地改造世界。人們的思維是否正確地反映客觀事物,要受實踐的檢驗。

思維活動可由外部事物引起,也可由記憶中的事物引起。一般來說,當人需要完成某種任務而又沒有現成的手段時,思維活動便被觸發並沿著任務所指引的方向進行。換句話說,思維活動是由一定的問題引起的,並指向問題的解決。這種思維活動稱作目的指向性思維。它受意識的控制,是人的主導性思維活動。另外還有一種沒有明確目的的思維活動,它很少受意識控制,帶有自發的聯想的性質,稱作聯想性思維。思維突出地表現在獲得知識和應用知識去解決問題方面。

思維與語言 思維與語言有著密切的關系。許多心理學傢認為,語言不僅是人們交流思想的手段,而且也是正常人進行思維的工具。概念是思維的基本因素。但概念是由詞來表示的,例如房屋的概念就是用詞“房屋”來表示的。房屋一詞單獨以符號的形式存在,標志瞭所有各式各樣的平房和高樓,具有概括性。詞的這些特性使間接的和概括的反映成為可能。人在思考時,言語的發音器官的活動受到抑制,起作用的是一種不出聲的言語即內部言語,思維是借助於內部言語來進行的。巴甫洛夫學說區分第一信號系統和第二信號系統,將思維看作是以詞為信號刺激的第二信號系統的活動。

行為主義心理學的代表J.B.華生將思維與言語完全等同起來。他把思維看作是喉頭的運動,隻是微弱而已。確實,人的思維是伴隨著言語發音器官的活動。例如,在默默地進行計算或其他思維作業時,可以記錄到言語發音器官的肌肉變化,而且在朗讀和默誦同一首詩所分別記錄的言語發音器官的活動具有相似的性質。甚至在使用手勢語的聾啞人身上也可發現,當他們思考時,也產生微弱的手部肌肉反應,肌肉發生變化。這些實驗結果說明,思維和言語是有聯系的,但並沒有證明思維與言語可以等同起來。實驗發現,讓正常人在計算或閱讀的同時不斷地說“啦、啦、啦”,或在默默地翻譯外文時用上下牙咬住舌頭,以此來幹擾思維活動時的內部言語,雖然思維活動有時可受到不利的影響,但仍能完成所要求的作業。

1947年S.M.史密斯等人進行瞭一項實驗:史密斯本人接受箭毒註射,使全身的骨骼肌麻痹(包括整個言語發音器官在內),靠人工呼吸裝置及其他醫療設備來維持生命。在麻痹消失、功能恢復正常以後,史密斯報告說,在他全身麻痹期間,意識沒有受到幹擾,思維活動仍能照常進行,他能理解向他提出的問題,這些問題事後還能回憶出來。這個實驗有力地表明,思維與言語是不能等同的,甚至言語也不是思維的必要因素。

70年代以來關於割裂腦的研究提供瞭同樣的資料。在正常情況下,人的大腦兩半球由胼胝體連接,兩半球協同進行活動,但兩個半球的功能是有差別的,通常在右手占優勢的人身上,大腦左半球有說話和寫字的功能,右半球則沒有這些功能,在胼胝體遭到損傷或被手術切斷後,大腦兩半球就彼此獨立地進行活動。但被割裂開的右半球仍可理解說出的或書寫的一些東西的名稱。右半球還可以進行簡單的相加或相乘運算。這些事實也說明,沒有說話功能的右半球仍有一定的思維功能,思維並不必以言語為工具。

許多實驗結果表明,思維是不能與言語等同起來的,思維也不必須以言語為工具。在實際生活中,不掌握出聲語言的聾啞人仍然可以進行思維。從人的心理發展來看,嬰兒在未學會說話或剛剛開始咿咿學語時也是有一定思維能力的。照J.皮亞傑的看法,嬰兒學習語言是以一定的思維能力的發展為前提的。盡管如此,前面引述的那些事實也並沒有否定,在正常的情況下人是借助言語來進行思維活動的。可以說,詞的抽象和概括的特性和語法規則等,都使語言適於充任思維的工具。從而使人的思維活動變得更有效。有一些學者如B.L.沃夫等人,強調語言對思維的決定性作用。他們認為語言的結構決定思維的過程和內容,不同民族的語言帶有該民族思維的特點。這種觀點稱作語言相對作用原理或沃夫假設。

思維的智力操作 思維之所以能反映事物的本質和規律,能夠解決問題,是由於它能對進入頭腦的各種信息進行深入的加工。這種加工是運用一些智力操作來進行的。通常將分析、綜合、抽象和概括看作是思維的基本的智力操作。此外還有比較、分類等其他操作。

分析是在思想上將一個完整的對象分解為各個組成成分,或者將它的各種屬性、方面、聯系等區分開來。綜合是在思想上將對象的各個部分聯合為整體,將它的各種屬性、方面、聯系等結合起來。分析和綜合是互相對立的,但又是統一的。二者在思維活動中是互相聯系發揮作用的。

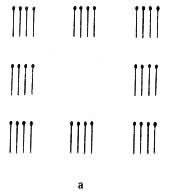

任何一個事物都有其組成成分和多種屬性。即使是同類的客體,它們也是既有共同的屬性,也有彼此不同的屬性。如果人們不能在思想上將一個客體加以分解,就無法把握其本質,而隻能停留在事物的表面。同樣,如果人們不能將客體的各個部分聯合起來,就無法在整體上把握一個事物,而隻能有片斷的認識。思維總是與問題聯系著的,任何一個問題都由一些條件和要求構成,問題解決首先需要人們將問題的條件和要求區分開來,同時又能將條件和要求聯系起來。要在思想上將整體分解為部分,不管這是一個客體、事件、過程或問題,都需要應用記憶中儲存的知識選擇一個分析的角度即形成一個分析的標準,用這個標準或角度來分析。例如,人們可以從物理性質的角度來分析一塊巖石的各種特性,也可以從化學組成的角度來分析它包含的元素和化合物;人們可以根據小麥在不同生長時期的特點來劃分幾個生長階段等。人們的分析是否適當,在很大程度上依賴於分析的標準是否符合客觀實際。與分析的情況相對應,綜合也有一定的方式,即如何將對象的各個部分聯合為整體。客觀事物本身的各個部分是有其內部聯系的,如果人們不顧客觀事物的內部聯系,任意地將各個部分聯合起來,就不能把握整體。例如,有32根火柴分成8堆,每堆4根,組成一個正方形,每條邊都為12根(圖1a),現減少4根,仍需保持8堆並使每條邊保持12根,怎樣才能做到這一點?這個問題的解決(圖1b)體現出瞭綜合方式,這種綜合方式建立在分析的基礎上,符合客觀情境的要求,所以能有效地進行綜合。

圖1a 思維的綜合方式

圖1a 思維的綜合方式

圖1b 思維的綜合方式

圖1b 思維的綜合方式

人們在進行分析和綜合時常會以聯想的方式來運用過去的分析標準和綜合方式。而當客觀條件發生變化,需要新的分析標準和綜合方式時,人們就會用類比的方法作出各種嘗試,在分析綜合的過程中逐步形成新的分析標準和綜合方式。這是分析綜合過程的一個重要方面。

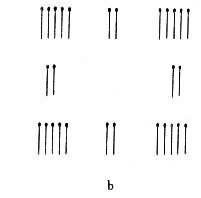

一種有效的分析,是將一個整體的幾個部分或者幾個事物聯系起來進行分析。這種分析稱作通過綜合的分析。例如,有一個著名的火柴課題:用6根火柴構成4個等邊三角形,並使每條邊都等於1根火柴的長度。這個課題不能在平面上解決,而隻能以立體的方式來解決,即構成一個三角錐體(圖2)。

這個課題的解決要有許多心理過程參與。但從分析和綜合來看,其中一個關鍵是將課題的條件和要求聯系起來分析:如果在平面上構成4個獨立的等邊三角形,就需要12根火柴,但條件限定為6根火柴,因此無法在平面上解決課題;若以現有條件來解決課題,必須要將1根火柴當兩根用,使1根火柴作為兩個等邊三角形的一條公共的邊,即構成一個三角錐體。這種分析實際上是以課題的條件和要求的聯系作為分析的標準,從而發現一根火柴的新的功用。以事物的聯系作為分析標準,不僅可使分析得以進行,而且它本身就是一種綜合。通過綜合的分析有助於保持思維活動的方向,激活記憶中有關的信息,發現事物的新的屬性或方面。在問題解決過程中,依照目的來尋找解決問題的手段,即所謂“手段──目的分析”,以及在已經熟悉的對象中發現其新的屬性或作用的“功能分析”,均屬於通過綜合的分析。

抽象和概括也是互相聯系的智力操作。抽象是在思想上將各個事物的共同屬性抽取出來。概括是將抽象出來的各個事物的共同屬性在思想上聯合起來。通過抽象和概括,人們就可以從具體中把握一般,從個性中把握共性,透過現象把握本質。概念就是依靠抽象和概括形成的。抽象有肯定和否定兩個方面。抽象所肯定的是從各種事物中抽取出來的共同屬性,這種肯定是通過概括實現的。抽象所否定的是事物的具體特征。在形成概念時,需要將所肯定的東西與所否定的東西分離開來,人們往往清楚地意識到前者,而對後者則比較模糊。這就會使概念的應用發生困難,因為在應用概念時又需要再回到被否定的事物的具體特征。所以在進行抽象和概括時,人們既需要清楚地區分肯定和否定兩個方面,又需要把握這兩方面的聯系。這反映出抽象和概括的水平。

抽象和概括依賴於分析和綜合。沒有適當的分析和綜合,抽象和概括難以進行。這在幼兒身上表現得特別明顯。他們會把年長的女性都稱作阿姨,把能飛的動物都看作鳥。這種現象稱作泛化,主要是缺少分析造成的。成人也會出現類似的情況。一般來說,對事物的具體屬性的抽象概括比較容易,而對事物的聯系進行抽象概括則比較困難。

分析綜合、抽象概括在思維活動中是互相聯系著的。當思維活動以分析為主要的操作,則稱這種思維活動為分析活動或分析過程。其餘類推。

具體思維和抽象思維 具體思維是指以動作或形象來進行的思維活動。抽象思維是指以概念來進行的思維活動。

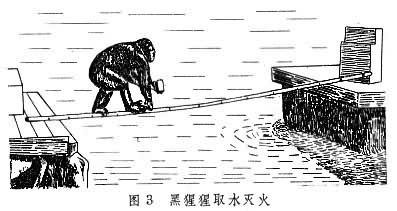

人類的高度發達的思維經歷瞭漫長的演化過程,是人類在社會發展過程中勞動的產物。但思維不是人類所獨有的,高等動物特別是靈長類動物都具有一定的思維能力。實驗表明,類人猿能夠解決一些比較復雜的問題。例如,關在籠內的類人猿可以用木棒將肢體夠不著的水果撥過來;它還能將幾個木箱疊在一起,爬到上面取得懸在天花板下的水果。在自然條件下,黑猩猩還能對一些東西進行加工,使之成為合用的“工具”。例如,它能用樹枝插入白蟻穴來取得白蟻;如果樹枝過長,它能將樹枝折短並將側枝捋掉。這些事實說明,類人猿能夠在一定程度上把握客體的關系,能解決本能行為所不及的任務。它們是有某種思維的,但是這種思維能力極為有限。一個已學會用水桶裡的水滅火的黑猩猩,當它發現島上的東西著火瞭,它不是從近旁的湖裡取水來滅火,而是用一根長桿子爬到附近擱有水桶的另一個小島,再從那裡用杯子從桶中取水回去滅火(圖3)。

這說明黑猩猩並沒有形成高度概括的水的概念。高等動物如類人猿的思維是簡單的、低級的,可看作思維的萌芽。它離不開動物的實際動作,是以這些動作來進行的,稱為動作思維。

動作思維在人類幼兒身上也是存在的。如果在幼兒前面放一個水果,但用玻璃板將他與水果隔開,使他不能伸手直接夠到水果,這時他可以將手繞到玻璃板後面取得水果。幼兒可以將一根木棍當馬騎,將小椅子、小板凳當火車或汽車,或者扮演民警叔叔指揮交通,進行有一定內容的主題遊戲。這些遊戲顯示出,幼兒可以借助於動作和表象來把握事物之間和人與人之間的某些關系。表象是記憶中的直觀形象,具有一定的概括性,是感性形象水平的概括。幼兒的思維主要是以表象來進行的,稱作形象思維。兒童的形象思維有很大的局限性,他們所把握的事物受其經驗的限制。形象思維和動作思維都屬於具體思維或直觀思維。

抽象思維是運用概念進行判斷、推理的思維活動。這種思維需要遵循邏輯規律,故又稱邏輯思維。它是人類所特有的高度發達的思維。抽象思維是從兒童時期逐漸發展起來的,語言的掌握和知識的擴充對抽象思維的發展有極大的影響。抽象思維在人們認識事物的本質和規律的過程中起著特別重要的作用。但是成人也應用動作思維和形象思維。例如,工人和工程技術人員在檢修和安裝機器設備時,總是實際地拆卸、組裝調試等,需要運用動作思維。建築師、設計師、文學傢、藝術傢常需應用形象進行創作。科學研究人員也利用形象事先在思想上檢驗實驗方案,進行“思維實驗”。成人的動作思維和形象思維與兒童是有區別的。成人是在抽象思維達到高度發展的水平下運用動作思維和形象思維的,因此它們也具有高度的概括性。人的這幾種思維是密切聯系,互相滲透的,人在解決問題的過程中經常需要運用各種思維。由於職業的需要,人們在進行思維活動時可能有所偏重,如文學傢偏重形象思維、數學傢偏重抽象思維等。但不管偏重哪種思維,從事任何職業的人都可以達到思維發展的高級水平。

人的思維還可按照新穎性而分為再造性思維和創造性思維。再造性思維表現為應用過去曾經采用的方法去解決問題,缺乏新穎性。創造性思維是應用獨創的新穎的方法來解決問題。它具有強大的力量,是一切發明創造和創作所必需的。

參考書目

L. E. Bourne,B. R.Ekstrand and R.L.Dominowski,The Psychology of Thinking, Prentice-Hall,Englewood Cliffs,New Jersey,1971.

D. M. Johnson, Systematic Introduction to the Psychology of Thinking,Harper and Row,New York,1972.

M. Wertheimer,Productive Thinking, Harper and Row,New York,1945.