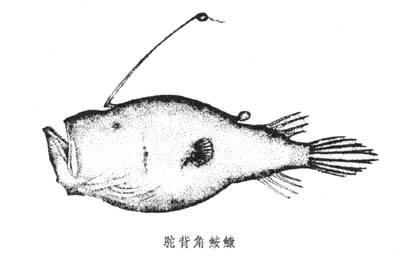

槩涶目的1亞目,有11科34屬約110種,通稱角槩涶。體延長或粗短,側扁。腹部膨大。頭大。眼小,上側位。口頗大(見圖)。兩頜具強牙,大而尖銳。鰓孔為一小圓孔,位於胸鰭基部下方或後方。前鰓蓋骨直形或弧形。舌頜骨與顱骨相接處分叉或不分叉。鰓膜條骨5~6。背鰭第一鰭棘遊離,形成發達的吻觸手,吻觸手構造複雜,形狀依種類而異,有桿狀、長絲狀、穗狀、樹枝狀、球莖狀、流蘇狀、瓣片狀、皮須狀等,為分類依據之一,有些種類吻觸手末端具發光器,以引誘食餌,雌魚大多具吻觸手,雄魚魚一般無吻觸手;背鰭具2~22鰭條;臀鰭具2~19鰭條;與背鰭鰭條部相對,胸鰭較小,具2~4鰭條基骨;無腹鰭。腰骨或有或無,腰骨存在時三叉狀或不分叉。體大多為黑色。

角槩涶為暖水性深水海魚類,廣分佈於各大洋,南、北半球高緯度地區也有少量分佈。一般棲息於大洋中層水深500~2000米處,少數種類的幼魚僅棲息於大洋上層水深100~300米處。性兇猛,貪食,能吞食比本身更大的食餌。雌魚個體較大,雄魚個體小,多數營自由生活,但由於棲於大洋深處較黑暗的地方,有些種類的雄魚更小,不及雌魚的1/10,終生附在雌魚體上,口部和雌魚皮膚愈合,靠雌魚體液攝取營養。有時一尾雌魚體上附雄魚多尾,雄魚除生殖器官外,其他器官大部退化。

種類較多的科有黑角槩涶科,約1屬5種;雙角槩涶科約2屬4種;長鰭角槩涶科,約1屬4種;夢角槩涶科種類最多,約14屬50種;巨角槩涶科,約2屬17種;角槩涶科,約2屬2種;須角槩𩾌科,約4屬30種。此外,棘角槩𩾌科和莖角槩涶科,種類較少。中國有記錄者僅角𩽾𩾌科的駝背角𩽾𩾌一種,見於南海和臺灣東港外海的深水中。