中國西漢末緯書《易緯》中的一篇。又稱《易緯乾鑿度》,簡稱《乾鑿度》。《乾鑿度》是緯書中保存完好、哲學思想較為豐富的作品。“乾”為天,“度”是路,《乾鑿度》有開闢通向天上道路的意思。《乾鑿度》裏屢稱“孔子曰”,顯系假託。《白虎通義·天地篇》已引用《乾鑿度》,此書當出於西漢,東漢初已經流行。清朝修《四庫全書》將其從《永樂大典》中輯出,分上下兩卷。舊有鄭玄及宋均兩傢註,今本為鄭玄註。上下卷正文有重複,註也偶有牴牾。

《乾鑿度》》提出瞭比較系統的宇宙生成論。其圖式為:太易→太初→太始→太素→渾淪→天地→萬物。該書認為,由“寂然無物”的“太易”到“太始”,是一個從無形到有形的過程;“太易”是“未見氣”的一種虛無寂靜的狀態,鄭玄註《乾鑿度》說:“以其寂然無物,故名之為太易。”“太初”是“氣之始”,到瞭“太始”階段才有形可見。“形變而有質”,這是“太素”。氣、形、質三者渾然一體,而未分離,這就是“渾淪”。“渾淪”是未分離的統一狀態,又稱為“一”,也就是“太極”。由“太極”一分為二,“清輕者上為天,濁重者下為地”,再由天地產生人和萬物。《乾鑿度》的天地萬物生成說為後來道傢和道教所吸取。《列子·天端篇》及《道藏》裡的《乾元子三始論》完全采用《乾鑿度》之說。宋明理學也受其影響。

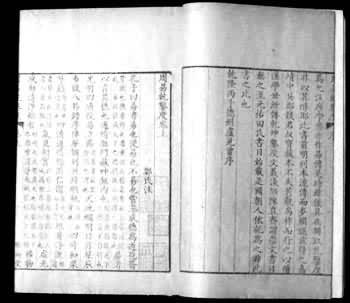

《周易乾鑿度》清乾隆二十一年刊本

《周易乾鑿度》清乾隆二十一年刊本

《乾鑿度》還論證瞭封建道德和封建社會秩序的合理性,它認為《易》的作用是“理人倫而明王道”。同時,又大大宣揚天人感應論。這些都反映瞭它的時代特征。