1945年成立的全球普遍性的國際政治組織。

創立與宗旨 聯合國籌建於第二次世界大戰期間。1942年元旦,參加反法西斯戰爭的26個國傢為協同作戰,簽署瞭《聯合國傢宣言》,聯合國的名稱由此而來。1943年10月30日,美、蘇、中、英四大國發表莫斯科宣言,共同達成在戰後建立普遍性的國際安全組織的原則協定。1944年11月四大國經過協商提出創立聯合國組織的建議案。1945年4月月,在美國舊金山召開的聯合國傢全體會議上,以四大國建議案為基礎起草瞭《聯合國憲章》。憲章於6月26日通過,10月24日生效時宣告聯合國成立。總部設在美國紐約,並在日內瓦設有歐洲辦事處。參加舊金山會議並在憲章上簽字的51國為創始會員國。新加入的國傢須提交申請書,聲明接受憲章義務,經安理會推薦並由聯合國大會通過決議。至1992年5月,共有178個成員國,另有觀察員3個。會員國設有常駐代表團,觀察員設有常駐觀察員辦事處。

《聯合國憲章》序言

《聯合國憲章》序言

《聯合國憲章》是聯合國組織的總章程,共19章,111條。憲章規定聯合國的宗旨是:維護國際和平與安全;發展國際間以尊重各國人民平等權利及自決原則為基礎的友好關系;進行國際合作,以解決國際間經濟、社會、文化和人道主義性質的問題,並且促進對於全體人類的人權和基本自由的尊重,構成協調各國行動的中心,以達到上述目的。憲章還規定瞭聯合國及各成員國為實現宗旨所應遵循的原則:①所有會員國主權平等;②會員國忠實履行依憲章規定所承擔的義務;③和平解決會員國間國際爭端;④會員國不得以不符合憲章宗旨的任何方式進行武力威脅或使用武力;⑤會員國對聯合國依照憲章采取的任何行動應給予一切協助,聯合國對任何國傢采取防止或強制行動時,各會員國對該國不得給予協助;⑥聯合國在確保國際和平與安全的必要范圍內,應確保非成員國遵循上述原則;⑦聯合國不得幹涉任何國傢的國內事務,但不應妨礙聯合國對威脅、破壞和平行為和侵略行為采取強制行動。

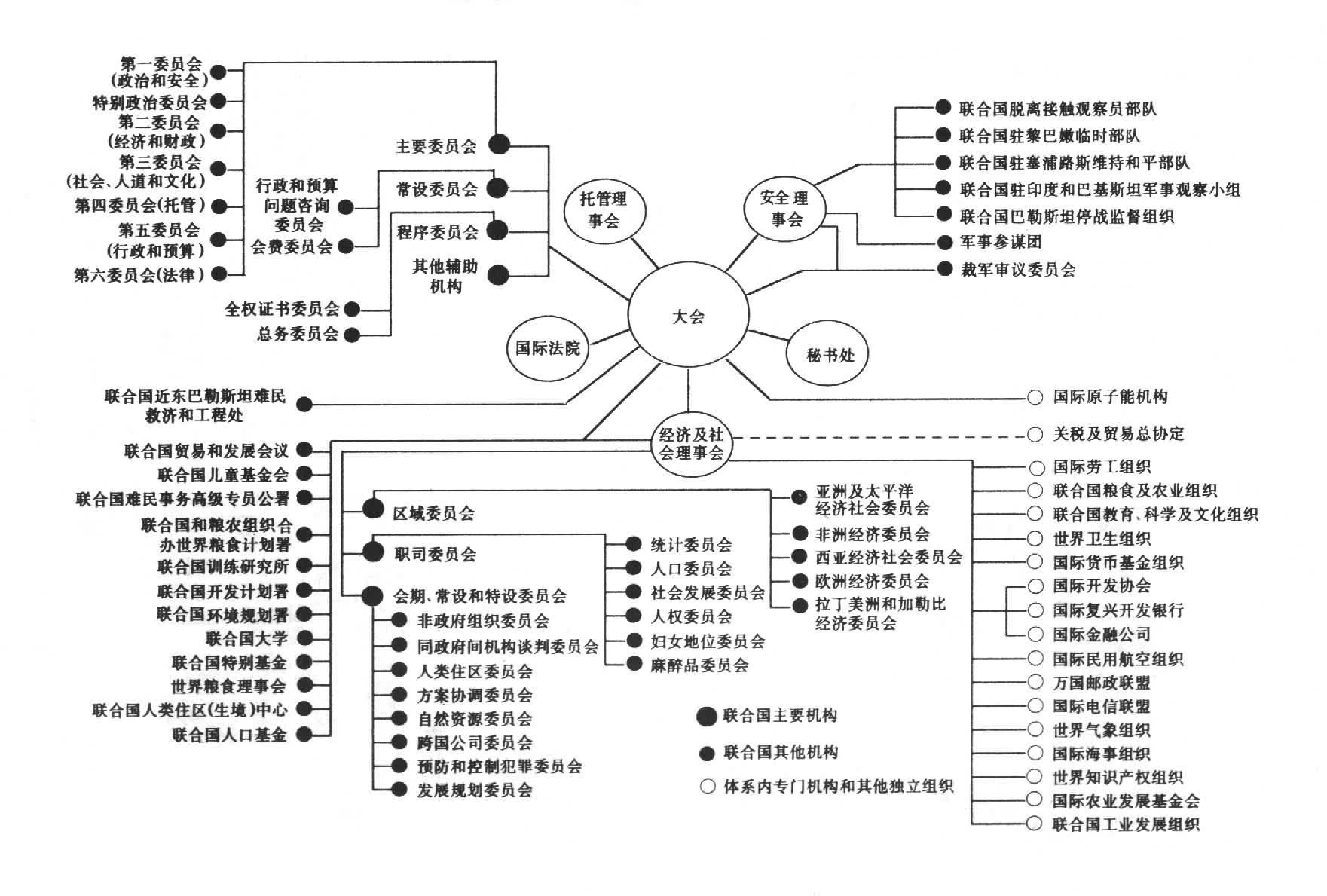

機構 聯合國設有大會、安全理事會(簡稱安理會)、經濟及社會理事會(簡稱經社理事會)、托管理事會、國際法院和秘書處6個機構( 見圖)。此外,還設有各種具有專業職能的輔助性機構(見聯合國專門機構)。

聯合國組織機構圖(1988)

聯合國組織機構圖(1988)

聯合國大會 是主要的審議機構,由全體會員國組成,每年召開一次例會。大會的職能有:討論和審議憲章規定的任何事項和問題;批準聯合國預算,分配會員國的經費負擔;根據安理會推薦通過決議接納新會員國和委派秘書長;以及憲章規定的其他選舉事項。有關重大問題的決議,大會以參加投票的2/3會員國決定,一般問題以過半數票決定。

第46屆聯合國代表大會在紐約聯合國總部開幕。圖為秘書長在敲響和平鐘(1991年9月17日)

第46屆聯合國代表大會在紐約聯合國總部開幕。圖為秘書長在敲響和平鐘(1991年9月17日)

安理會 聯合國維持和平與安全的主要機構,也是唯一有權采取行動的機構。它由中、法、蘇、英、美5個常任理事國和10個非常任理事國(1965年以前為6個)組成。非常任理事國由大會選舉產生,任期2年,不得連選連任。10個非常任理事國的名額分配:亞洲2個,非洲3個,東歐1個,拉丁美洲2個,西歐及其他國傢2個。安理會強調和平解決國際爭端(包括會員國與非會員國之間),為防止破壞和平與侵略行為,安理會可采取經濟制裁、斷交等措施,直至采取必要的武力行動。安理會的決議對會員國具有約束力,根據協定可要求會員國提供軍隊、協助和便利。除每年2次例會外,還可召開緊急會議,各理事國均派有常駐聯合國代表。安理會若幹程序性的決議,以任何9個(1965年以前為7個)理事國可決票決定;其他一些事項,則以全體常任理事國在內的9個(1965年以前為6個)理事國的可決票決定,即采取5個常任理事國一致的原則,又稱大國否決權。

安理會五常任理事國與巴黎會議兩主席在北京就柬埔寨問題舉行會晤(1991年7月17日)

安理會五常任理事國與巴黎會議兩主席在北京就柬埔寨問題舉行會晤(1991年7月17日)

經社理事會 由聯合國大會選出的54個理事國(原為18個,1965年增為27個,1973年增為54個)組成,任期3年,可連選連任。54個理事國的名額分配:非洲14個、亞洲11個、拉丁美洲10個、東歐6個、西歐及其他國傢13個。理事會的主要職能是,就國際經濟、社會、文化、教育、衛生以及人權保護提出研究報告和建議,或擬定公約草案,提交聯合國大會,並負責協調聯合國各專門機構之間的活動。經社理事會每年召開2次例會,其決議以理事國投票過半數表決通過。經社理事會下設5個區域委員會,7個職司委員會和一些常設委員會。

托管理事會 負責監督托管領土行政管理的機構。托管制度是國際聯盟委任統治制度的繼續。隨著托管地區人民先後取得獨立,托管理事會已有名無實。

國際法院 聯合國的司法機構,設在荷蘭海牙。主要職能是處理限於國傢之間的訴訟案件。由大會和安理會分別投票選出15名不同國籍的獨立法官組成,任期9年,可連選連任。按慣例中、法、蘇、美、英5國各有法官1名。國際法院基本上是國際常設法院的繼續,具有相對獨立的地位。

秘書處 行政事務機構,任務是執行聯合國其他機構制定的計劃和政策,並為這些機構服務。秘書處由秘書長一人和辦事員若幹人組成。秘書長任期5年,可連選連任一次。秘書長是聯合國組織的首長,在大會以及聯合國各理事會的一切會議中,以秘書長的資格行使職權,並執行這些機關委托的其他任務。他向大會提交關於聯合國工作的年度報告,並委派聯合國的職員。秘書長有權將他認為可能威脅國際和平及安全的任何事件,提請安理會註意。秘書長和秘書處職員是為聯合國整體服務的“國際公務員”,每人都宣誓不得尋求或接受任何政府和聯合國以外的任何其他當局的指示。聯合國歷任秘書長為:T.賴伊(挪威,1946年2月~1953年4月),D.哈馬舍爾德(瑞典,1953年4月~1961年9月),吳丹(緬甸,1961年11月~1971年12月),K.瓦爾德海姆(奧地利,1972年1月~1981年12月),J.P.德奎利亞爾(秘魯,1982年1月~1991年12月),B.加利(埃及,1992年1月~ )。

地位與作用 聯合國成立40多年來,在維持國際和平與安全,實施和平解決國際爭端,防止用武力威脅其他國傢的主權獨立與領土完整,以及裁軍等方面作瞭大量的工作。它的影響日益擴大,主要表現在:①促進殖民地人民的獨立;②促進社會、文化、教育、衛生和福利方面的國際合作;③提倡國際人權保護;④支持發展中國傢爭取國際經濟新秩序的活動。特別是80年代中期以來,聯合國在緩和地區沖突方面顯示出不可替代的作用。

聯合國作為全球普遍性的國際政治組織,其成員幾乎包括世界所有國傢。它超越社會制度、意識形態和文化傳統等種種差別,容納各種類型的國傢,具有廣泛而深厚的政治基礎。在聯合國中,發展中國傢已超過100個,這對於聯合國的性質、地位和作用的變化,都將產生深遠的影響。40多年來的實踐證明,聯合國是世界歷史上最普遍、最有生命力的國際組織。(見彩圖)

聯合國徽

聯合國徽

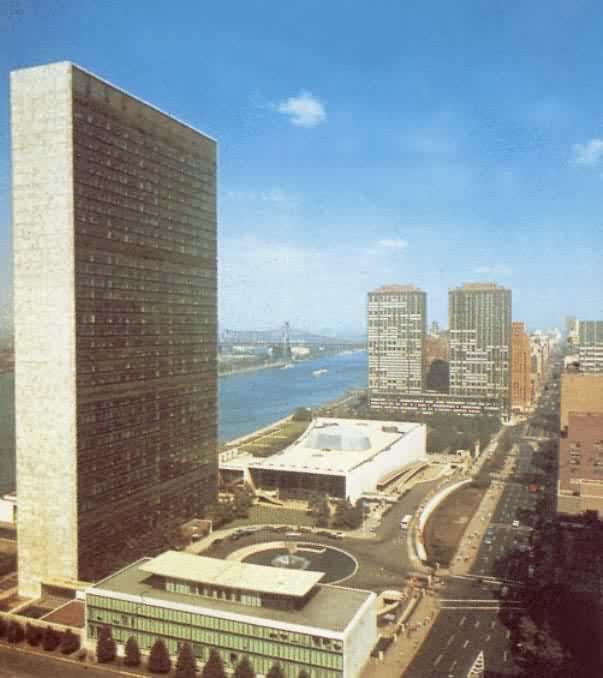

聯合國總部外景

聯合國總部外景

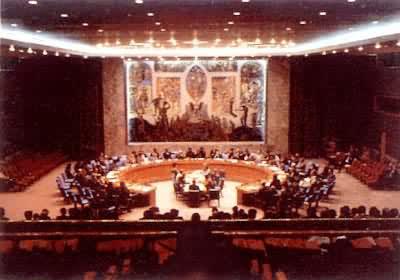

聯合國安全理事會舉行會議

聯合國安全理事會舉行會議

聯合國總部大廈前各國國旗(右第二面為中華人民共和國國旗

聯合國總部大廈前各國國旗(右第二面為中華人民共和國國旗

1945年6月中國代表團在美國舊金山參加《聯合國憲章》簽字儀式,右第二人為董必武

1945年6月中國代表團在美國舊金山參加《聯合國憲章》簽字儀式,右第二人為董必武

1990年11月29日聯合國安理會通過以武力解決伊拉克吞並科威特的決議

聯合國會員國

1990年11月29日聯合國安理會通過以武力解決伊拉克吞並科威特的決議

聯合國會員國

中國為聯合國的創始會員國,有10名成員組成的中國代表團參加瞭舊金山大會。當時的國民政府代理行政院長兼外交部長宋子文任首席代表,另有各黨派代表和社會著名人士參加。董必武代表中國共產黨參加代表團,並在憲章上簽字。中華人民共和國建立後,周恩來總理兼外交部長於1949年11月15日致電聯合國,宣佈中華人民共和國中央人民政府為中國唯一的合法政府,要求恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利。直到1971年10月25日中華人民共和國在聯合國的合法權利才得以恢復。此後中國在聯合國中日益發揮著重要作用。