中國近代啟蒙思想傢、資產階級維新派政治傢和領袖康有為論述政治理想的著作。清光緒十一年(1885)寫出初稿,名為《人類公理》。康有為在廣州、桂林講學時,將其內容口授於弟子,但書稿“秘不示人”。戊戌變法失敗後,作者在周遊世界過程中,進一步目睹瞭西方資本主義文明,也看到瞭資本主義的社會危機,同時接觸到歐美空想社會主義學說的片斷,於1901~1902年間,在印度大吉嶺對全書進行許多修改、補充。1913年以《大同書》為名,在《不忍》雜誌發表其中的甲、乙兩部。19355年由其弟子錢定安將全書交中華書局出版。

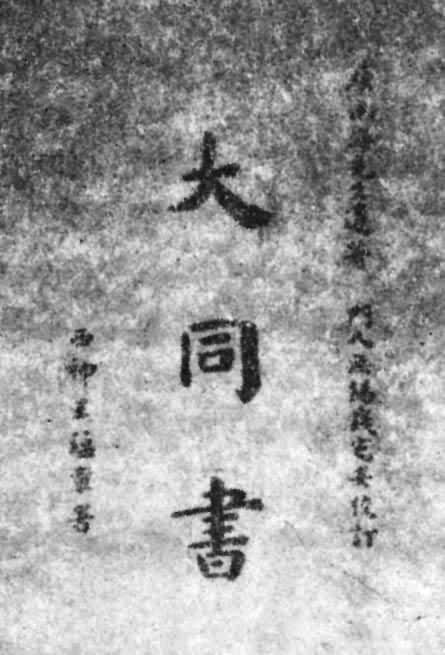

《大同書》第一版面(1955)

《大同書》第一版面(1955)

全書共10部:甲部,入世界觀眾苦;乙部,去國界合大地;丙部,去級界平民族;丁部,去種界同人類;戊部,去形界保獨立;己部,去傢界為天民;庚部,去產界公生業;辛部,去亂界治太平;壬部,去類界愛眾生;癸部,去苦界至極樂。其主要內容有:①基於儒傢的“不忍人之心”的博愛觀,從拯救人類苦難出發,運用今文經學的變易歷史觀、《春秋》公羊三世說和《禮運》小康、大同說,並借鑒印度佛教的慈悲平等說和西方的進化論、天賦人權說與空想社會主義學說,對人類社會發展進程提出瞭由據亂世而升平世(小康)終至太平世(大同)這個“拾級而升”的公式,並以“世界大同”為最高的社會理想目標。②在揭示人類苦難及其根源的基礎上,提出瞭通達“世界大同”的道路。認為人世間的種種不平等,即九界(國界、級界、種界、形界、傢界、產界、亂界、類界、苦界)是人類苦難的表現,也是其根源。隻有“去九界”,才能“致大同”,而去九界的關鍵是去傢界(消滅傢庭)、去產界(消滅私有制)、去級界(消滅階級)和去國界(國傢消亡)。③提出瞭“大同”社會的構想。總的原則是:“大同之世,天下為公,無有階級,一切平等。”實行財產公有,“凡農工商之業,必歸之公”;沒有階級剝削和壓迫,人皆平等,男女平等;個人絕對自由,沒有任何束縛;人們的衣食住行、生老病殘皆有社會保障,實行“公養”、“公教”、“公恤”;生產發展,物質豐富,人們每天隻需勞動1、2小時或3、4小時,其餘皆為遊樂讀書時間;由民選成立世界大同公政府,按地球經緯度劃出大同分政府、分區,民主管理農工商及文化教育事業,實行地方自治,等等。

《大同書》表述瞭中國剛剛由地主階級轉化為資產階級的知識分子的社會理想。它既打上瞭中國傳統文化的烙印,又帶有西方資產階級民主制度的影子,還摻雜著空想社會主義的成分。其中充滿瞭反封建的呼聲,在一定程度上表達瞭人民對民主、自由、平等的要求,對幸福生活的渴望。然而,《大同書》掩蓋階級矛盾和階級鬥爭,認為隻要人人有“不忍人之心”,就能消除社會痛苦;認為可以通過各國的聯盟或聯邦自治,就能建立起世界大同的公政府,企圖通過漸進、改良的道路進入世界大同,這是不切實際的幻想。