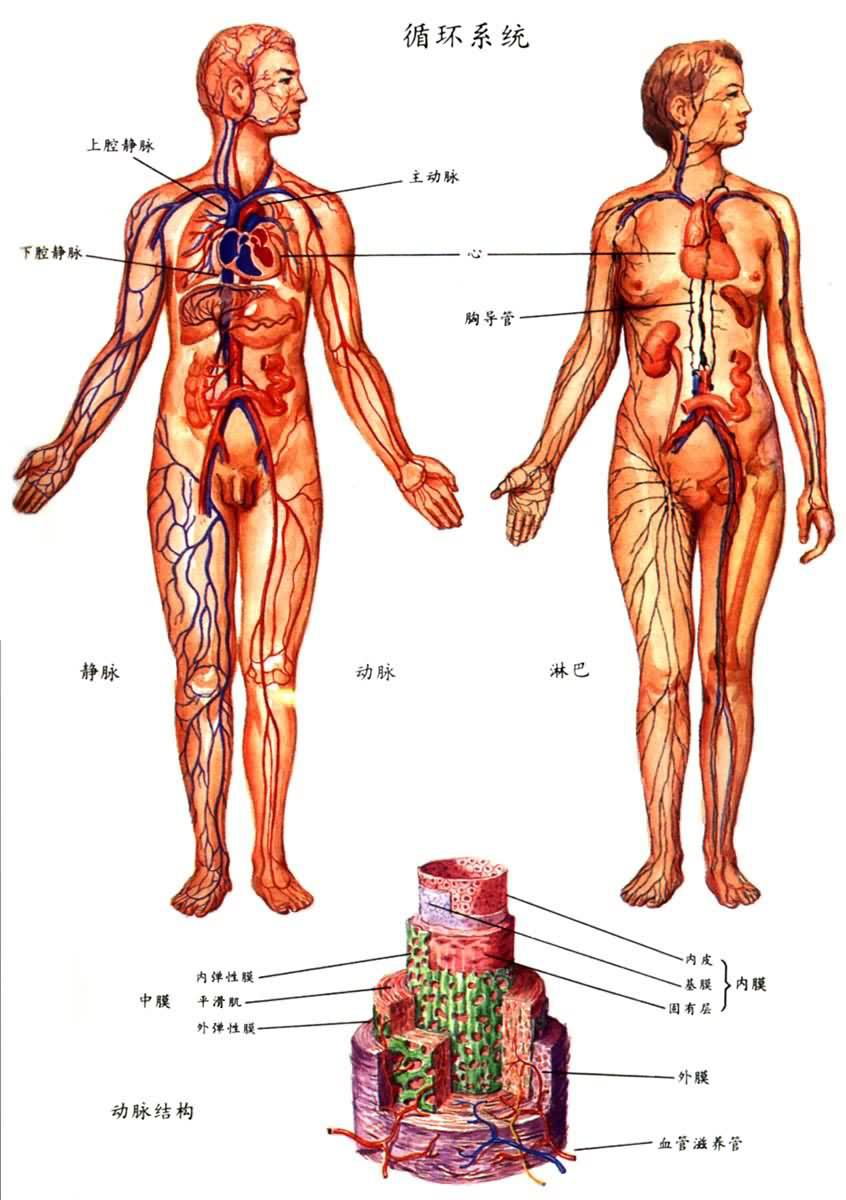

人體內一套封閉的連續管道系統,包括心血管系統和淋巴系統。主要功能為維持血液及淋巴在管道內的迴圈流動,將胃腸道吸收的營養物質、肺部吸入的氧、內分泌器官分泌的激素送到身體各部,又將各身體組織的代謝產物(二氧化碳、尿素等)送到肺、腎、皮膚等處排出體外。心臟也能分泌心鈉素,故也是內分泌器官。

心血管系統

由心臟和血管組成。心臟是血液迴圈的動力器官。血血管是血液循環的通路,可分為動脈、毛細血管和靜脈。動脈將血液運出心臟,送到肺及身體各器官組織,離心臟後反復分支,分支越來越細,最後連接毛細血管,毛細血管又匯合成微靜脈、小靜脈、大靜脈,最後將血液導回心房。

除毛細血管外,血管壁均由三層膜組成,內膜由內皮及結締組織組成,中膜包含平滑肌及富含彈性纖維的結締組織,外膜的重要成分為纖維結締組織。

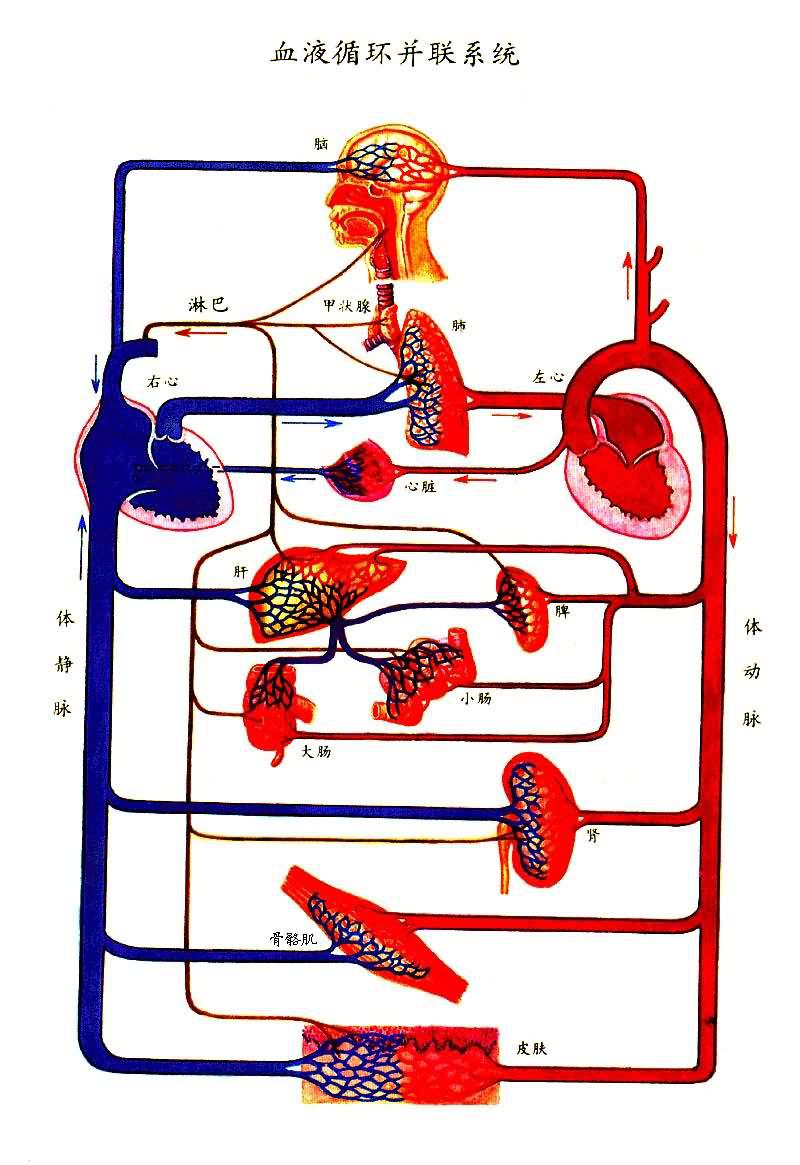

血液循環分兩個系統。體循環又稱大循環,其中血液周流全身。動靜脈血從左心室流出入主動脈及其分支。血液到毛細血管後通過滲透及彌散作用將營養物及氧輸給組織,又接受組織代謝產生的二氧化碳、廢物及分泌物(如激素)。最終變成靜脈血,逐步匯流入上、下腔靜脈,返回右心房、上腔靜脈屬支在回心過程中又接受來自淋巴主幹的淋巴及乳糜。從左心室流出的動脈血仍含有剩餘的水分及氮代謝產物(尿素等),這些物質從血液流經腎臟時從尿排出體外,胃、腸、胰、脾的靜脈不直接匯入下腔靜脈,卻先合成門靜脈入肝,肝靜脈再註入下腔靜脈。門靜脈在肝內的行程特殊門靜脈循環。門脈血包含從小腸吸收的營養物質及毒素,因此門靜脈的血液成分與一般靜脈血不同。肺循環又稱小循環。從上、下腔靜脈回右心房的靜脈血,經三尖瓣入右心室,又經肺動脈入肺。肺動脈在肺內反復分支,成為分佈於肺泡壁的毛細血管,血中二氧化碳彌散入肺泡腔,肺泡氣中的氧彌散入血液。於是紫紅色的乏氧血又變成鮮紅色的富氧血,經肺靜脈回左心房。心臟是體循環、肺循環間的連接裝置。

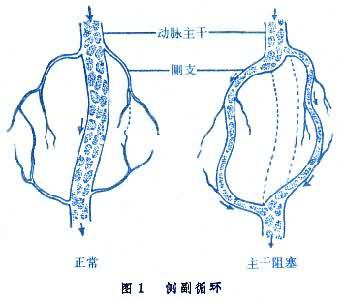

動脈與動脈,靜脈與靜脈,動脈與靜脈之間可以直接連通,形成血管吻合以保證局部血液供應或縮短循環途徑,調節血流量。起連通作用的血管稱吻合管或交通支通常較細。較大的血管在行程中常分出與主幹平行的細支稱為側副支。同一主幹的側副支間或二個主幹的側副支間可相互吻合,稱為側副吻合,正常情況下側副支較細,但主幹血流受阻或不通(如血栓、結紮等)時,側副支可變粗大,血液通過副吻合到達阻塞以下的主幹,這稱為側副循環(圖1)。

體內某些部位的小動脈與小靜脈間有直接的連通,稱為動靜脈吻合,見於手(特別是指掌側和甲床處)、足、鼻、唇、外耳部的皮膚,鼻腔和消化管的粘膜,腎竇、腎皮質,腎被膜,生殖器的勃起組織和甲狀腺等處。其功能是縮短循環途徑,調節局部血流量、加速靜脈血回流;調節體溫。

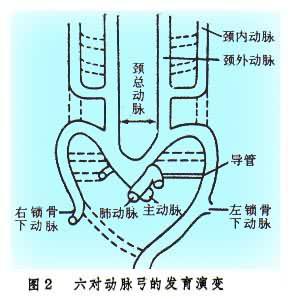

妊娠12~14天時,胚胎中胚層間充質中出現一條縱管,其頭端發育為動脈幹,尾端連卵黃靜脈。3周時心管曲折分化為心房、心室,5周時心房間隔形成,8周時室間隔形成。動脈幹也分成主動脈及肺動脈,分別與左心室、右心室相連。最初,有腹主動脈幹及背主動脈幹。5~7周時兩者之間出現6對動脈弓。第1、2、5對不久退化,其餘動脈弓分別演化成不同的動脈,如第6對左弓的外側形成動脈導管,連於主動脈與肺動脈之間(圖2)。胚胎8周末,心臟結構已形成,開始有胎兒血液循環(見胎兒)。故先天性心臟異常多發生在8周以前。

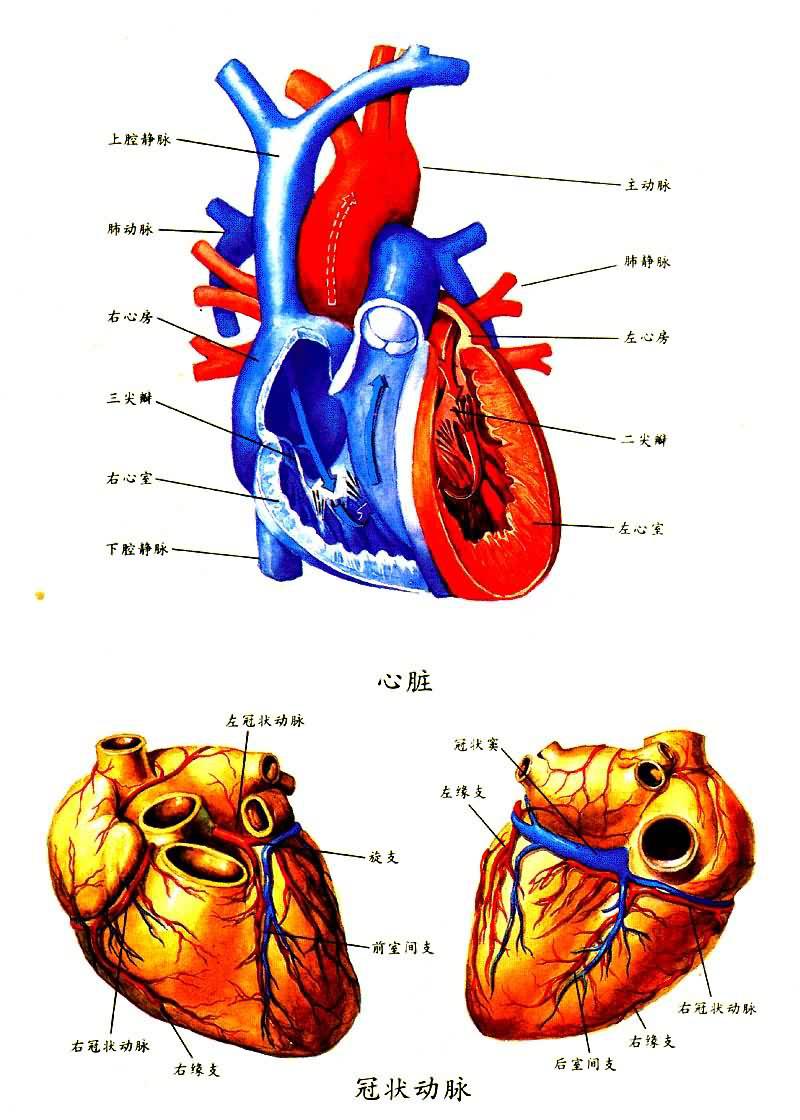

心臟 中空的肌性器官。位於胸骨體及第2~6肋軟骨後方,2/3在身體正中平面左側。前方大部分為肺及胸膜遮蓋,僅下部一個小區域靠近胸壁,故心內註射時多在左側第4肋間胸骨左緣進針。心臟呈前後稍扁的圓錐形,底朝右後上方,尖向左前下方,在左側第5肋間隙鎖骨中線內側1~2cm處常能看到心尖搏動。某些心血管病時血液從狹窄部位流入較寬的部位或循不正常方向流動產生旋渦,此時在右胸前某些部位可觸及震顫或聽到雜音,心臟和大血管的大小、形狀,位置,可借叩診測出。聽診心音及雜音可助於許多疾病的診斷。

心臟可分左、右心房及左、右心室4個腔。同側心房與心室以房室口相通,房間隔、室間隔將左右心房間及左右心室間隔開,把心臟分為左、右兩半,習慣稱為左心、右心。左心內流動動脈血(富氧血),右心內流動靜脈血(乏氧血)。胎兒期房間隔上有卵圓孔、右心房的血經此流入左心房,出生後左心房壓力增大、卵圓孔左房側的瓣膜緊貼房隔、卵圓孔從功能上閉合。5~7個月後解剖上亦閉合。房間隔缺損為常見的先天畸形。室間隔大部分由肌肉構成,上端有一卵圓形區域無肌肉,較薄,稱為膜部,室中隔缺損多發生於此。右心房壁薄腔大,容納上、下腔靜脈流回的靜脈血。右心室位於胸骨及左側等4~5肋軟骨後面,在左側第4肋間隙胸骨左緣行心內註射時藥物多註入右心室。右心房、室間有3片近似三角形的瓣膜、合稱三尖瓣。心室壁有尖向室腔的錐狀肉柱──乳頭肌,三尖瓣借纖維的結締組織索──腱索與乳頭肌相連,心室收縮時,血液將瓣膜向上推,封閉房室口,因腱索牽拉瓣膜不致翻入右心房,所以血液不會倒流。三尖瓣可因疾病而狹窄或關閉不全,則致血液流入心室受阻或血液逆流。右心室的血液流經3個半月形的開向肺動脈的瓣膜(肺動脈瓣)流入肺動脈。肺動脈瓣的功能為防止血液倒流入右心室。

左心房位置最靠後,在食管及胸主動脈前方。左心房增大(如左心衰竭)時可壓迫食管,左心房接受肺靜脈的富氧血。左心室壁最厚,為右心室壁的2~3倍,左心房、室間有二尖瓣,由兩片近似三角形的瓣膜構成,二尖瓣亦以腱索與乳頭肌相連。左心室的血液經主動脈口流入主動脈,該處有主動脈瓣,由3片半月形的瓣膜構成,功能為防止主動脈的血液逆流。

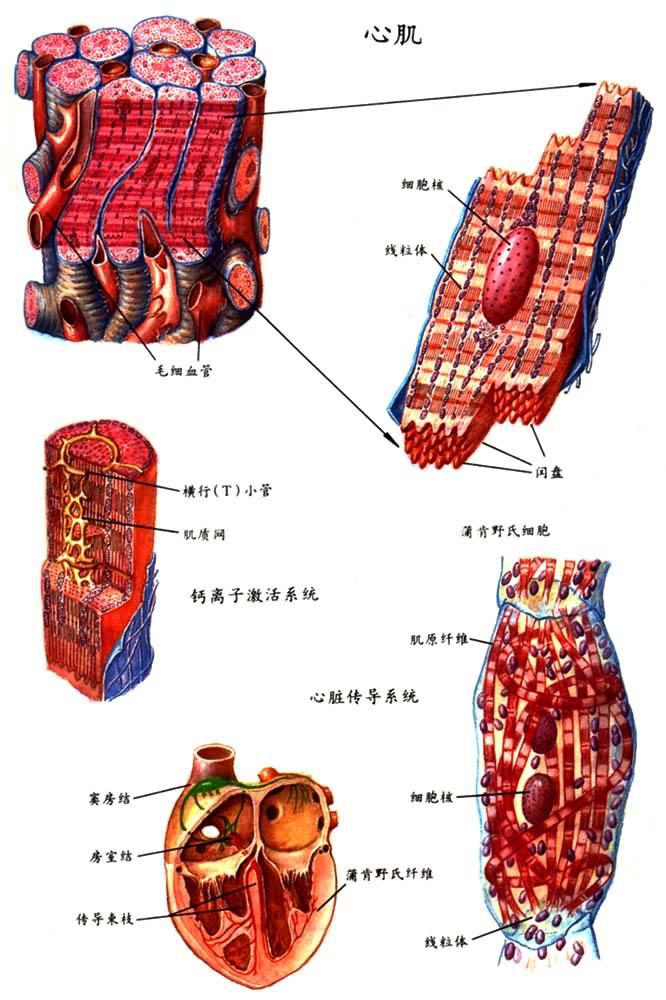

心壁由三層組織構成,心內膜為覆蓋於心房、心室壁內面的一層光滑薄膜,與血管的內膜相延續,心瓣膜即心內膜向心腔折疊而成,中層最厚,即心肌膜,主要由心肌纖維構成。心肌纖維聚集成束。心房與心室的肌束不連續(除希斯氏束),因此心房、心室可分別收縮,心室肌較心房肌厚,且排列復雜,心室肌收縮時,運動方向朝向心底,可將血液擠向動脈,心外膜即心包的臟層。

心臟有自己的血管,動脈來自升主動脈的分支左右冠狀動脈,靜脈血多匯集於冠狀竇入右房,這樣組成冠狀循環。心臟的神經有交感、副交感神經,前者興奮使心率加快、心臟收縮加強、冠狀動脈擴張,副交感神經作用相反。

心肌層中一些特殊分化的心肌細胞組成傳導系統,具自律性可以產生及傳導激動,使心臟各部分有次序地搏動。傳導系統包括竇房結、房間束及房室結、房室束(希斯氏束)及其分支。自律性亦按此次序下降。竇房結在上腔靜脈與右心房結合處外側面,自律性最高,正常情況下可自動地、節律性地發出興奮向外傳導,依次興奮心房、房室交界區、房室結。心室是心臟的起搏點。房間結於房間隔下部右心房側心內膜下,可將來自竇房結的興奮下傳,正常情況下不產生興奮。但竇房結的激動產生或傳導有障礙時,房室結亦可產生激動。心房與心室間正常的激動傳導均通過房室束,房室束分為左、右束支,左束支又分為前支及後支,到乳頭肌根部纖維分散,交織成網(普爾基涅氏纖維)。竇房結與房室結間另有3個結間束,竇房結的激動從這些“短路”下傳心室,可引起預激綜合征(見傳導紊亂)。心臟外和大血管根部裹以錐形囊即心包,可分為纖維性心包(堅韌的結締組織囊)及漿膜性心包(又分兩層,壁層緊貼纖維性心包內面,臟層即心外膜,而層間有小裂隙──心包腔,內含少量漿液,起潤滑作用)。腔內積液多時可壓迫心臟。

心臟的功能主要是“血泵”,心臟收縮,使血液在周身循環,房室瓣、動脈瓣的功用似閥門,使血液隻能沿一個方向流動。心臟的傳導系統使心臟各部位按一定次序收縮。心房尚能合成並分泌一類活性多肽激素──心鈉素,有很強的利鈉、利尿、舒張血管、降低血壓的作用。心臟瓣膜的關閉及心肌收縮可引起心音。心肌細胞興奮時產生的生物電變化可用心電圖記錄。

動脈 將血液運離心臟的血管。從左心室發出的動脈運送動脈血(富氧血),但從右心室發出的動脈(肺動脈)卻運送乏氧血(靜脈血)。動脈有維持血壓、調節局部血量的功能。收縮性的組織(平滑肌、彈力纖維)較發達,故中膜較靜脈厚。體內某些小動脈與小靜脈間無吻合支,這些動脈稱終動脈,若經動脈阻塞,則其供血區可缺血壞死,如視網膜中央動脈。大部分動脈亦兩側對稱分佈,少數動脈(腹腔動脈、腸系膜上、下動脈)不成對。軀幹動脈多分壁支及臟支,壁支如(肋間動脈、腰動脈)保持原始分節狀態。動脈多與神經幹(如主動脈與脊髓)、神經(如肱動脈與正中神經)、長骨(如肱動脈與肱骨)並行。四肢起始部各有1條主要動脈幹(如上肢的鎖骨下動脈及下肢的髂外動脈)。多數動脈位於身體屈側、軀體深而及隱蔽之處(如骨、肌肉、筋膜形成的溝或管內),四肢的動脈常在肌群之間,借以得到保護。有些動脈位置淺表(如頸動脈、肱動脈、膕動脈、橈動脈、股動脈、足背動脈),觸診脈搏、測血壓或動脈穿刺在此進行,動脈常以最短距離從主幹到達所分佈的器官,少數動脈供應離主幹很遠的器官,如睪丸動脈是起自腹主動脈的精索內動脈的分支,走行距離很長,在女性相對應的動脈為卵巢動脈,亦起自腹主動脈沿卵巢懸韌帶降入骨盆,這都是胚胎期卵巢、睪丸下降的結果。經常活動的部分(如關節),其附近的動脈支多互相吻合成血管網,以利血液循環。經常變換形狀及大小的臟器(如胃、腸)附近的動脈先反復分支成環狀或弓狀吻合,再從此分支進入臟器。血管出入的部位稱為“門”。分佈於臟器的動脈口徑的大小不完全取決於器官的大小,而與其功能有關,如腎有泌尿功能,血液供應較多,故腎動脈口徑等於腸系膜動脈。不同器官的結構、功能及個體發生不同,內部動脈的分支情況亦異。構造相似的器官其動脈分支情況亦相似。動脈壁的神經來自植物神經。其中傳入神經又有兩種,一種傳導痛覺,故血栓栓塞時可感到疼痛,一種傳導血管內壓力改變引起的沖動,僅分佈於主動脈弓、頸動脈竇等處,這些沖動分別隨迷走神經、舌咽神經入腦幹,刺激迷走中樞,抑制交感中樞,使血壓降低。傳出神經為血管運動神經,分佈於中膜平滑肌。大部分是交感神經,小部分是副交感神經。交感神經使血管收縮(但在冠狀動脈及肺動脈卻使之擴張),副交感神經使血管擴張(如陰部血管),但卻使冠狀動脈收縮。動脈血壓由心排血量、循環血容量、血液粘稠度、動脈壁彈性及外因阻力決定,臨床上常測肱動脈血壓,其正常值為18.7/12.0kPa(140/90mmHg)或21.3/13.3kPa(160/100mmHg)。高血壓病,顱壓增高以及一些泌尿系病、內分泌病、循環系病,妊娠高血壓綜合征均可見血壓升高。血壓降低可見於休克、暈厥、腎上腺皮質功能減退、長期消耗性疾病、心包填塞等。

肺循環的動脈 是肺動脈的分支,左肺動脈與主動脈弓下緣之間有很短的纖維結締組織索,稱動脈韌帶,為胚胎期動脈導管的殘跡,動脈導管不閉鎖是先天性心血管病的一種。

體循環的動脈 均為主動脈的分支,主動脈起自左心室,可分三段。升主動脈起始部膨大,內為主動脈竇、左、右冠狀動脈由此發出。左、右冠狀動脈沿心房、心室間的冠狀溝走行,左冠狀動脈分為左前降支、右回旋支,右冠狀動脈分為後降支、左室後支。若冠狀動脈狹窄、閉塞,可致冠狀動脈性心臟病。

主動脈弓全長5~6cm,凸側緣有三大分支:頭臂幹(無名動脈,分為右頸總動脈、右鎖骨下動脈),左頸總動脈和左鎖骨下動脈。凹側分出支氣管動脈。

降主動脈是主動脈弓的延續,從胸部下降至腹,又分為胸主動脈及腹主動脈、胸主動脈的分支有壁支和臟支,壁支較粗,如脅間動脈。臟支有支氣管動脈、食管動脈等。腹主動脈降至第4腰椎處分為左、右髂總動脈,(分佈至骨盆及下肢)。下肢出血時在胸廓下緣與骨盆盆緣之間可用橡皮管緊束腹部2~3圈,壓縮腹主動脈幹至股動脈搏動停止以止血。腹主動脈的壁支較細、臟支較粗。臟支有成對的及不成對的兩種,每種各三支。成對的臟支有腎上腺動脈、腎動脈、精索內動脈或卵巢動脈,不成對的臟支有腹腔動脈(分支有胃左動脈、肝總動脈、脾動脈)及腸系膜上動脈(分支有胰十二指腸動脈、腸動脈、中結腸動脈、右結腸動脈、回結腸動脈)及腸系膜下動脈(分支有左結腸動脈、乙狀結腸動脈及直腸主動脈)。髂總動脈分支為髂內動脈、髂外動脈。髂內動脈有前幹、後幹,二幹又發出分支。前幹在胎兒時期為臍動脈,經臍帶至胎盤。胎兒娩出臍帶切斷,臍動脈起始部尚留有空腔並發出膀胱上動脈,其餘部分閉鎖成纖維索(臍動脈索)。髂內動脈分支營養髖部骨關節、肌肉及盆腔、會陰臟器。髂外動脈分為腹壁下動脈(主要營養肌肉及腹壁皮膚)及股動脈(分佈於下肢)。

頸總動脈分為頸內、頸外動脈處有兩個重要結構:頸內動脈竇於頸內動脈起始處的膨大部分,是壓力感受器,動脈血壓升高時主動脈弓及頸內靜脈竇擴張,壓力感受器受刺激,反射性地使末梢血管擴張。頸動脈球在頸內、外動脈分叉處後方,以結締組織連於動脈壁上,為化學感受器,可感受血液中二氧化碳濃度的變化,反射性地調節呼吸運動。第6頸椎橫突前結節較大(頸動脈結節),正對頸總動脈,頭部外傷出血時,可將頸總動脈壓向此處止血。

腦的血液供應來自椎動脈及頸內動脈。腦的後半(小腦、腦幹、丘腦後半、枕葉及顳葉的一部分)由椎動脈供應,前半由頸內動脈供應。椎動脈為鎖骨下動脈最大的分支,穿第6~1頸椎橫突孔,出寰椎橫突孔後向內入椎動脈溝,經枕骨大孔入顱,左右椎動脈於腦橋底部相合為基底動脈。基底動脈的終支為一對大腦後動脈。分佈枕葉,顳葉底部及中腦、頸內動脈穿過海綿竇後,發出大腦前動脈(分佈胼胝體及大腦半球內側面)及大腦中動脈(分佈大腦半球背外側部)。兩側大腦前動脈以短的前交通動脈互相連接,大腦中動脈與大腦後動脈以後交通動脈連接。這樣右腦底形成威利斯氏動脈環。從腦底3對主要動脈及威利斯氏動脈環發出許多穿支進入腦實質,分佈於內囊、外囊、紋狀體、丘腦等,這些穿支(尤其是大腦中動脈的穿支)破裂即成腦出血。豆狀核紋狀體動脈從豆狀核外面至內囊,最易破裂,沙爾科稱之為出血動脈示12對顱神經。

靜脈 將血導回心臟的血管。肺循環的靜脈含動脈血(富氧血),而體循環的靜脈含靜脈血(乏氧血)。結構與動脈相似,但血流較慢、血壓較低,管壁較同行動脈薄,平滑肌及彈性組織較少,管徑較大。靜脈始於毛細血管,分支較動脈多而復雜,在回心路上,屬支愈合愈粗。靜脈吻合支遠較動脈豐富。靜脈擴張性強,可容納循環血量的70%,故又稱容量血管。肺、肝、皮下的靜脈舒張時可容大量血液,起血庫作用。體循環的靜脈分淺、深兩類。淺靜脈走行於皮下組織,又稱皮下靜脈,不與動脈伴行,隨處匯入深靜脈。深靜脈走行於體腔或固有筋膜的深面,多數與動脈並行(故稱並行靜脈)。並行的動、靜脈有共同的名稱,分佈地區亦相同,靜脈幹(無名靜脈,上、下腔靜脈)顱內、脊髓的靜脈則不與動脈並行。因深、淺靜脈互相交通,當深靜脈血流堵塞時,血液可經淺靜脈回流。淺靜脈互相吻合成靜脈網,某些臟器,尤其是容積經常變動的臟器(如直腸、膀胱)壁內及周圍深靜脈吻合成絲,以保證臟器受壓、擴張時血液仍暢通無阻。但若臟器的炎癥或腫瘤亦能通過靜脈叢擴散、手術中靜脈叢損傷可致大量出血。靜脈壁內膜皺裂形成靜脈瓣,半月形,薄而柔軟,與靜脈壁同成瓣竇,竇腔開口朝向心腔,血液流向心臟時,靜脈瓣緊貼靜脈壁,血流稍緩,血液即充滿瓣竇,瓣膜遊離緣將管腔閉鎖,血液不能逆流。靜脈瓣多見於四肢靜脈,而最小的靜脈,上、下腔靜脈,大部分頭部靜脈,門靜脈,肝、腎、卵巢、子宮靜脈,頭骨及椎骨的靜脈,肺靜脈均無瓣膜。

硬腦膜竇為顱內結構特殊的靜脈系統。在某些部位,硬腦膜兩層分開,中有流通靜脈血的靜脈竇。竇壁內襯內皮細胞,但無平滑肌和外膜,無收縮性,損傷時出血量多,形成顱內血腫。硬腦膜靜脈竇將腦內大部分靜脈血及腦膜、眶部的靜脈血引流入頸內靜脈。海綿竇與周圍的組織的聯系最廣泛,接受眼靜脈及大腦中靜脈。而前靜脈與眼靜脈及海綿竇交通又無或少瓣故面部感染,尤其是鼻根至兩側口角三角區內的化膿性感染,如鼻癤經擠壓,可引起海綿竇血栓性靜脈炎。

顱骨骨松質中的扁平靜脈稱板障靜脈,壁薄,無瓣,通過導血管分別與頭皮靜脈、硬腦膜靜脈竇相連,頭皮的感染可借此蔓延顱內。顱內壓增高時,顱內的靜脈血可經此流至顱外。

靜脈是變異最多的器官,在起止、粗細、行程方面個體差異極大。同一個體左右側的靜脈也往往不對稱。

肺循環的靜脈 為肺靜脈,左右各2條。起自肺門,分別註入左心房後上部。無瓣。運送富含氧氣的動脈血。

體循環的靜脈 包括心靜脈系、上腔靜脈系、下腔靜脈系。

心靜脈系,又分三個系統,心最小靜脈,心前靜脈及冠狀竇系統。

上腔靜脈系統收集頭頸部、上肢、胸部(除心臟)的靜脈血,通過上腔靜脈註入右心房。頸內靜脈管腔常處於開放狀態,損傷時管腔不能閉合,加上胸腔負壓易發生空氣栓塞。上肢淺靜脈豐富,交連成網,常見的有頭靜脈、貴要靜脈、肘正中靜脈。臨床上常用肘部淺靜脈進行藥物註射、輸血、輸液、取血等。奇靜脈下連下腔靜脈系的腰升靜脈,上端註入上腔靜脈,是溝通上、下腔靜脈的重要通道,上、下腔靜脈阻塞時,這通道即成側副循環途徑。

下腔靜脈系由下腔靜脈及其屬支組成,主要收集下肢、盆腔臟器及腹部的靜脈血。大隱靜脈和小隱靜脈是下肢重要的淺靜脈,先天性管壁薄弱可致下肢靜脈曲張。

下腔靜脈中專門收集除肝外不成對器官的靜脈血者特稱為門靜脈系。門靜脈主幹由腸系膜上靜、動脈及脾靜脈合成。從肝門入肝後反復分支,匯入肝血竇,肝血竇又匯成肝靜脈註入下腔靜脈,因此門靜脈是介於兩種毛細血管網間的靜脈。其主要屬支為腸系膜上靜脈、脾靜脈、腸系膜下靜脈、胃冠狀靜脈、膽囊靜脈、附臍靜脈等。門靜脈系與上、下腔靜脈間有豐富的吻合。

正常情況下,門、腔靜脈間交通支細小,血流量少,若門靜脈循環障礙或下腔靜脈受阻(如肝硬變時),門脈血可經交通支流向上、下腔靜脈,交通靜脈因血流量增多而粗大彎曲(靜脈曲張)。如臍周靜脈曲張則腹壁可見突起的紫色血管(海蛇頭)。曲張靜脈破裂可致大出血。小胃底、食管下端靜脈絲曲張破裂可嘔血,在腸靜脈叢破裂致便血。門脈循環受阻,可致脾腫大、腹水。

靜脈血回流取決於外周靜脈壓與中心靜脈壓(右心房的壓力,是靜脈系中壓力最低處)之差。骨骼肌收縮時擠壓其中的靜脈管,加速靜脈血回流。靜脈瓣則阻上倒流。心臟以上的靜脈回流可因重力作用而加速,中心靜脈壓平常接近於0,即大氣壓。體液容量過多及心力衰竭時中心靜脈壓上升,測中心靜脈壓需行血管內導管術。

毛細血管 連於動、靜脈末梢間的微細血管,動脈反復分支,口徑越來越細、管壁越來越薄,彈性纖維逐漸減少,最小的動脈(細微動脈)內徑20~30μm,管壁也有平滑肌,收縮時血流阻力增大。此處血流阻力較大,故稱毛細血管前阻力血管。細動脈分支為後微動脈,管壁平滑肌逐漸減少,後微動脈過渡到毛細血管。交界處毛細血管根部繞以平滑肌細胞,稱毛細血管前括約肌,括約肌收縮則毛細血管入口縮小,毛細血管血流不暢,反之則毛細血管血流通暢、毛細血管壁僅由一層扁平的內皮細胞組成,通透性大,血液與血管外的組織液易進行物質交換。毛細血管動脈端的血壓高於毛細血管外的液體壓力,血漿中的水及水分子物質可濾出毛細血管外、成組織液。大分子物質不能濾出,故組織液中蛋白質濃度低於血漿。血漿滲透壓高於組織液,組織液又從毛細血管靜脈端和微靜脈吸收。微靜脈及小靜脈數量少於毛細血管,血流速度及阻力加大,故稱毛細血管後阻力血管,從微動脈到微靜脈構成微循環結構(見微循環障礙)。

毛細血管的主要功能是輸出營養物質和接受代謝產生的廢物(物質交換),輸出氧氣並接受二氧化碳(氣體交換或內呼吸)。

淋巴系統

由淋巴管、淋巴結、淋巴組織構成。是具盲端的管道系統,靜脈的輔助管道,淋巴結又是免疫系統的一部分。部分血液在毛細血管逸出成組織液,與組織進行物質交換後,大部分吸收入靜脈,少部分進入淋巴毛細管成為淋巴,沿淋巴毛細管、淋巴管、淋巴幹,兩條淋巴導管(胸導管及右淋巴導管)分別註入左、右靜脈角(頸內靜脈與鎖骨下靜脈會合處)。淋巴毛細管遍佈全身(除無血管的結構),通透性大於毛細血管,不易透過毛細血管的大分子物質(蛋白質、細菌、癌細胞)可進入淋巴毛細管,小腸絨毛的淋巴毛細管可吸收脂肪,其中的淋巴呈乳白色,故又稱乳糜管。淋巴管間吻合支多,淋巴側支通路豐富。但炎癥及腫瘤可借此擴散或轉移。淋巴管因病(炎癥、腫瘤、寄生蟲)而阻塞或淋巴結被摘除後,側支通路即擴大,且切斷的淋巴管能再生。淋巴回流的動力是淋巴不斷生成所帶來的推力,淋巴管的收縮、淋巴管外壓力的變化。淋巴結分佈於淋巴管行程之中,能濾過淋巴產生淋巴細胞,參與免疫功能。身體某部有病變時,病原體及毒素可引流到局部淋巴結而被阻截清除,該淋巴結亦增大。脾是重要淋巴器官,也是胚胎造血器官及儲血器官。

循環系統

循環系統

心臟和冠狀動脈

心臟和冠狀動脈

心肌和心臟傳導系統

心肌和心臟傳導系統

血液循環並聯系統

血液循環並聯系統