血管中的液體、蛋白質或血細胞逸出並進入間質內或體腔內的過程。滲出的物質稱為滲出物,如膿腫的膿液,腹膜炎、胸膜炎時的腹水、胸水。滲出是炎癥過程的一個重要表現,在致炎因數及炎癥介質(如組胺、補體、前列腺素等)的作用下,小血管(小靜脈、毛細血管)壁通透性增高,又發生局部血液動力學改變,結果血管內的液體成分(水分、蛋白質、無機鹽)及細胞成分(如白細胞、紅細胞等)通過血管壁逸出管外。以滲出為主要病變的炎癥,稱為滲出性炎癥。滲出是致炎因數損傷作用的結果,也是機體抗損傷傷的防禦功能的表現。

滲出過程中血管的改變 致炎因子首先使小動脈短暫收縮,一般可持續數秒鐘至數分鐘,這可能是神經逆軸索反射(神經沖動不通過脊髓,而由受刺激組織的神經,直接反射到血管)的結果。小動脈短暫收縮後,由於炎癥介質(如組胺、緩激肽等)的作用,小動脈發生擴張,前毛細血管括約肌松弛,致使更多的毛細血管開放(稱毛細血管床增多),血液流入增多,因此受累的組織表現紅、熱,這稱為動脈性充血。這時,由於局部血量增多,血管內液體靜壓升高,發生暫時性含少量蛋白質的液體成分漏出,導致局部組織腫脹。

動脈充血後,靜脈端毛細血管及細靜脈發生擴張,這稱靜脈性充血。這時小血管,特別是小靜脈通透性增高,含蛋白質豐富的液體成分滲出血管外,血液濃縮粘度增高,血流遲緩(這稱為淤滯)。

淤滯發生後,白細胞(主要是嗜中性白細胞)向血管內皮細胞靠攏、粘附(稱為白細胞著邊)。白細胞著邊的機理尚不完全清楚,可能是由於:①白細胞的粘性增高。實驗已證明,輕微損傷的白細胞粘性是增高的;②可能是受趨化因子(如C5a)的吸引;③也可能是Ca2+成為帶有負電荷的內皮細胞與白細胞的聯接物;④有人發現輕微損傷的內皮細胞粘附性增強,也可能是內皮細胞膜表面的粘多糖發生改變而致粘性增高。著邊的白細胞以阿米巴運動的方式自毛細血管或細靜脈內皮細胞間隙遊出於血管外(逸出)。正常情況下兩個內皮細胞間由粘合質粘合,在炎癥介質作用下,內皮細胞胞內的肌動球蛋白收縮,使內皮細胞間隙增寬。如果內皮細胞基底膜受損害,則紅細胞也可被動地在液體靜壓作用下,逸出血管外,這稱為出血。

血液的液體成分既可從間隙滲出,也可通過內皮細胞本身滲出。人們觀察到血液中液體與較小顆粒的分子,可通過泡飲作用進入內皮細胞漿,在胞漿中形成小泡,小泡相連並向基底膜方向移動,最後滲出於內皮細胞外(但這個觀點尚未得到廣泛的承認)。泡飲作用也可是正常時血液中的液體成分及蛋白質與內皮細胞外體液交換的途徑。

與滲出有關的炎癥介質 炎癥介質有兩類,即神經源性介質和化學性介質。神經源性介質表現在小動脈的短暫性收縮。切斷支配神經或預先給以麻醉藥物,即可避免小動脈收縮現象。化學性介質的種類很多。與滲出有關的主要介質包括使小血管通透性增高的介質(血管活性胺、緩激肽、補體、白三烯)和使血管擴張的介質(如前列腺素)。

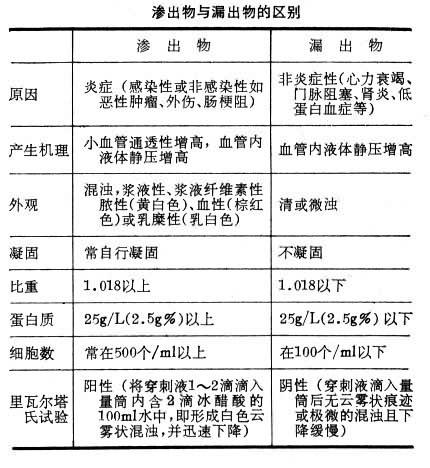

滲出物 在炎癥時,血液中的液體、蛋白質及血細胞滲出到血管外間質中或體腔中。滲出的物質稱為滲出物,這說明小血管的通透性增高。有時血管中的液體成分,由於血管內液體靜壓升高而漏出血管(血管內皮細胞通透性正常),這種液體含蛋白質量少,稱為漏出物。臨床上見漿膜腔積液時,可用穿刺針取出少量液體檢查並區別其為滲出物抑漏出物(見表)。

滲出物與漏出物的區別

滲出是致炎因子造成的局部損傷作用,致炎因子導致血管擴張充血,管壁通透性增高,血管內的液體成分和細胞成分逸出管外。滲出又是機體對損傷作用產生的炎性防禦反應,通過炎癥的充血與滲出,組織獲得更多的營養和抗體、補體及殺菌物質,稀釋及消除有害刺激物,纖維素可限制細菌的蔓延,吞噬細胞吞噬及清除病原微生物、組織碎屑及異物。滲出也可能存在對機體不利的因素,比如胸腔或心包腔內滲出液過多可以壓迫肺或心臟,影響它們的功能。所以應及時穿刺抽出過多的胸腔或心包腔內積液。