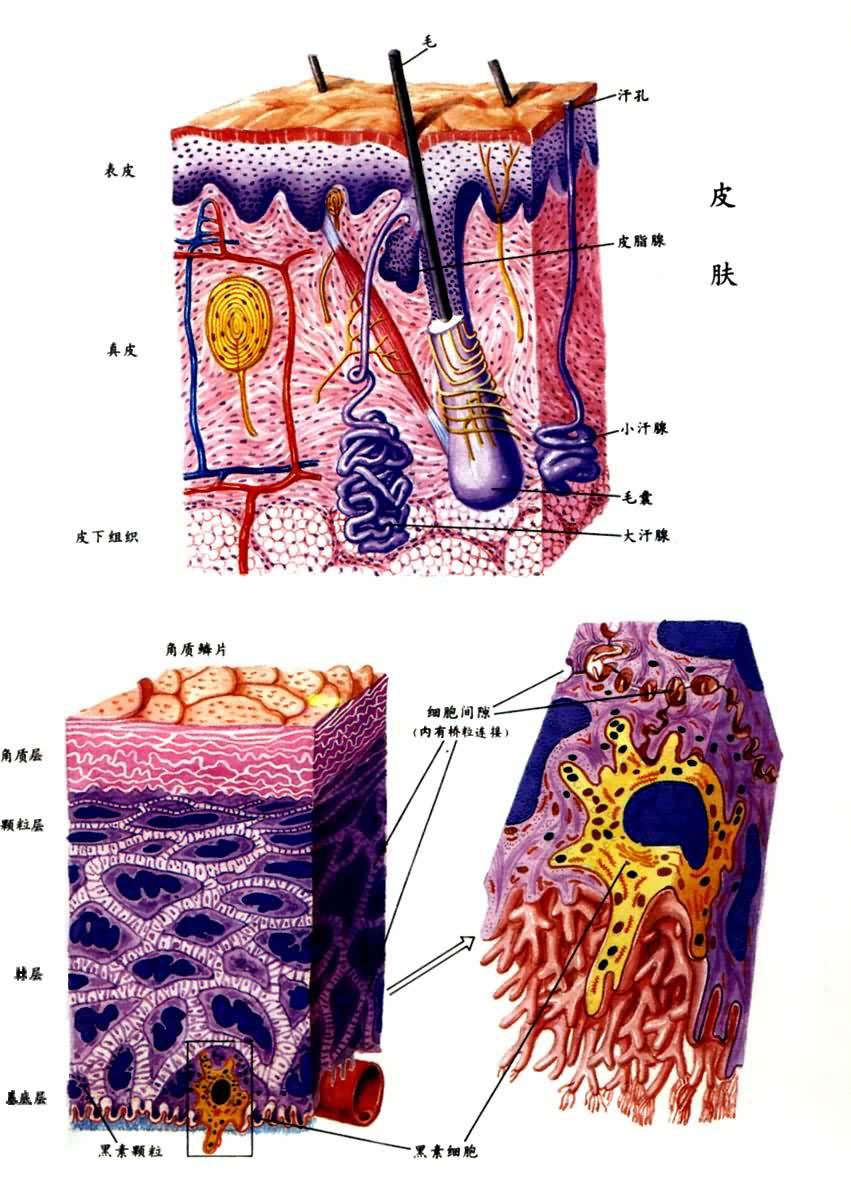

覆蓋在人體外表的一個重要器官。自外向裏分為表皮、真皮和皮下組織三層,其中包括由表皮衍生而來的小汗腺、大汗腺、皮脂腺、毛髮和甲等附屬器,真皮中含有豐富的血管、淋巴管和神經末梢等。皮膚能敏銳地感受外界刺激,並具有屏障、吸收、調節體溫、分泌和排泄功能,同時,它還積極參與機體的代謝和免疫反應。外界的多種因素可使皮膚發病,體內的生理和病理情況可通過皮膚反應出來,如昆蟲叮咬時產生皮疹;情緒激動時臉紅耳赤;肝膽有病時皮色黃染。此外,機體的功能也可因皮膚大面積損傷而受到傷傷害,如燒傷後遺留廣泛的瘢痕,破壞瞭大量的小汗腺,使患者調節體溫的能力受到嚴重影響而不能忍受夏季的酷熱。

成人皮膚面積約1.5~2m2;體重30kg以下兒童的體表面積是0.035m2/kg×體重 (Kg)+0.1m2,據認為,除小嬰兒及新生兒外,按體表面積計算藥量較為準確。皮膚厚薄隨不同部位而異,不包括皮下脂肪,一般約厚2~3mm,眼瞼處最薄(0.5mm左右),手掌、足底最厚(3~4mm)。

結構 分以下幾方面:

表皮 主要由角朊細胞組成,還有黑素細胞、朗格漢斯氏細胞及梅克爾氏細胞,它們都是樹枝狀細胞。

①角朊細胞。來源於外胚葉,自外向內可分為角質層、顆粒層、棘層和基層。在掌蹠部位的角質層、顆粒層之間尚有一透明層,加固瞭掌蹠處的耐磨性。在電鏡下可以見到上述各層細胞由橋粒結構連接。橋粒系由相鄰細胞增厚的細胞膜及致密的細胞質構成。角質層細胞已無生命,最終向外脫落,這種新陳代謝過程使表皮厚度和功能處於穩定平衡狀態。經實驗觀察,角朊細胞自在基層分裂形成至由角質層脫落,整個周期約需2月左右。

②黑色素細胞。發現最早、研究最深入的一種樹枝狀細胞。來源於神經嵴,位於基底細胞間,形態不一,胞漿含有大量黑色素,胞漿向外延伸呈樹枝狀突,每個突還可分枝並與鄰近樹枝狀突互相吻合。每一黑色素細胞借助樹枝狀突可與30~40個角朊細胞接觸,形成所謂表皮黑色素單元。黑色素原體開始在戈爾吉氏體內生成,後其中生成黑色素,稱為黑色素小體,黑色素小體通過樹狀突運送到角朊細胞或毛發。黑色素細胞的數目隨不同部位而異,面、頰、唇、乳暈、外生殖器等處密度較高。紫外線照射後黑色素細胞中黑色素小體數明顯增多,故日曬後皮膚變黑。

③朗格漢斯氏細胞(LC)。來源於中胚葉,因亦有樹枝狀突起,曾被誤認為黑色素細胞。蘇木紫伊紅(HE)染色不著色,三磷酸腺苷(ATP)酶染色陽性。電子顯微鏡下可見其胞漿內含有朗格漢斯氏顆粒,呈長短不一的桿狀,一端膨大如球拍狀。LC具有和巨噬細胞一致的表面標志和功能,因此又有表皮巨噬細胞之稱,有免疫活性。

④梅克爾氏細胞。一種皮膚神經內分泌細胞,有橋粒與角朊細胞相連。數少,主要單個地分佈於表皮基層中,偶見於真皮。與神經纖維緊密相關,構成梅克爾氏細胞軸突復合體。

基底膜位於表皮與真皮乳頭之間,呈波浪形,不能用HE染色顯出。希夫氏過碘酸(PAS)染色,為0.5~1μm寬的紅染帶,示含有中性粘多糖。

真皮 來源於中胚葉,由膠原纖維、彈力纖維、網狀纖維和基質、細胞等組成。可分為兩層:乳頭層及網狀層。靠近於表皮下部的稱乳頭層,較薄,由與表皮突互相交錯的乳頭組成,乳頭中有毛細血管、淋巴管盲端和感覺神經末梢。網狀層位於乳頭層下部,由後者漸移行而成,兩者之間無明顯分界,除含有較大的血管、淋巴管及神經外,尚包含肌肉和毛發、皮脂腺、汗腺等附屬器。

①膠原纖維。較粗,直徑2~15μm,是皮膚組織的重要組成部分,約占真皮結締組織的95%。

②彈力纖維。較粗,直徑1~3μm,彈性較強,需用特殊染料如地衣紅染色才能顯示。在真皮乳頭中彈力纖維較細幾乎以垂直方向走向基底膜,在網狀層呈波形,較粗,纏繞在膠原束周圍,使膠原束受牽拉後易於恢復原狀,也環繞於汗腺、皮脂腺、毛囊和神經末梢周圍。

③網狀纖維。更細,直徑為0.2~1μm,可能是較幼稚的膠原纖維,具嗜銀性,可被硝酸銀溶液染黑,常見於毛束、皮脂腺、小汗腺、神經、血管和皮下脂肪細胞周圍。

真皮內纖維的排列形式還產生瞭特有的皮背,使皮膚具走行一定的張力線紋,稱朗格爾氏紋,手術時,沿皮紋切開則切口張開程度小,在指趾端表現為具有個體特異性的指(趾)紋,這不僅可用來鑒定個體,其構形還與疾病的發生有一定聯系,皮紋研究已成為一門學科──皮紋學。

④真皮基質。主要成分為粘多糖,主要是葡氨聚糖。

⑤真皮內的三種細胞。纖維母細胞(產生膠原纖維及彈力纖維)、組織細胞和肥大細胞。

皮下組織 位於真皮下方,其下與肌膜等組織相連,由大量脂肪細胞和粗大結締組織纖維束組成,又名皮下脂肪層或脂膜,功能為防外傷、保溫、儲存養料。厚度因人而異,女性亦較男性厚。在同一個人身上,腹部、臀部、股部、乳房處較厚,眼瞼、陰莖、陰囊、小陰唇處幾乎不含脂肪。結締組織纖維將成群的脂肪細胞分隔成許多脂肪小葉,結締組織及其內含的小動脈、小靜脈包繞脂肪小葉形成小葉間隙。

血管 皮膚的血管很豐富,可分為5叢,分別分佈於皮下組織的下方、上方,真皮深部,乳頭下和乳頭內以營養皮膚組織及其附屬器。皮膚血管的變化與一些皮疹有關。皮膚血管破裂、管壁病變等造成紅細胞溢出時產生紫癜、瘀斑等損害。某些紅斑(如猩紅熱、丹毒)可見真皮血管擴張。

淋巴管 皮膚的淋巴管起源於真皮乳頭的毛細淋巴管盲端,由一層內皮細胞和少量網狀纖維構成。毛細管後淋巴管在乳頭下和真皮深部匯成淺和深淋巴管網,管腔較大的深淋巴管可有瓣膜,管壁還可有少量平滑肌細胞。淋巴管回流受阻或反復淋巴管炎可造成淋巴外溢,刺激組織纖維增生,引起慢性淋巴水腫或橡皮腫,見於慢性再發性丹毒、絲蟲病、先天性淋巴水腫等。

肌肉 皮膚肌肉主要是平滑肌,面部有骨骼肌(表情肌),頸闊肌也是骨骼肌。平滑肌分佈於汗腺周圍及血管壁,主要的是立毛肌。立毛肌受交感神經支配,遇寒冷等物理刺激及情緒激動時,立毛肌收縮,使毛發豎立,局部皮膚隆起,成雞皮疙瘩。立毛肌收縮又使皮脂排出。

神經 皮膚含有感覺、運動和植物神經。感覺神經形成特殊的神經末梢器,有三類:①變細的遊離神經末梢,分佈於皮膚淺層和毛囊周圍,見於外生殖器、肛周、唇紅緣等處,傳遞痛覺和癢覺。②頂端擴展的遊離神經末梢,由單一末梢擴展為多個末梢分枝,如魯菲尼氏小體,傳遞熱覺。③有被囊的神經末梢,由同心排列的成層結締組織構成囊形被膜,神經軸索延伸入小體後失去髓鞘,如邁斯納氏小體(在真皮乳頭內,傳遞觸覺)、環層小體(在皮下組織,傳遞壓覺)、克勞澤氏小體(傳遞冷覺)等。

此外,皮膚的肌肉如面部橫紋肌受面神經支配,立毛肌受交感神經中的腎上腺素能纖維支配,後者還支配血管和汗腺的肌上皮細胞。交感神經的節後膽堿能纖維能使小汗腺細胞分泌。

皮膚附屬器 包括汗腺、皮脂腺、毛發及甲等。

汗腺 分為小汗腺和大汗腺兩種。①小汗腺。除唇紅緣、小陰唇、龜頭、包皮內側和甲床外遍及全身,而以掌、蹠、腋下部位為最多。小汗腺腺體位於真皮深層或真皮與皮下組織交界處。含有兩種細胞,具有分泌功能,受交感神經的膽堿能性神經纖維支配。另有肌上皮細胞,收縮時可將汗液輸送至皮表,受交感神經的腎上腺素能神經纖維的支配。導管開口處為汗孔。情緒可明顯影響出汗活動,尤其是掌、蹠、面、頸等處的出汗活動。②大汗腺。僅分佈於某些部位,如腋窩、乳暈、外生殖器區和肛門,不直接開孔於皮面而直接開口於毛囊內。大汗腺也是一種管狀腺,可分成分泌部分、真皮內導管和表皮內導管。若大汗腺的分泌物因含有色物質而帶色則稱色汗。若大汗腺分泌物含不飽和脂肪酸便產生特殊臭味,稱臭汗,俗稱狐臭。乳房的乳腺、眼瞼的睫腺、外耳道的耵聹腺都是變形的大汗腺。

皮脂腺 除掌、蹠外遍及全身,以頭、面及軀幹中部為多,通常開口於毛囊上部,位於立毛肌和毛囊的夾角間區,立毛肌收縮時可促進皮脂的排出。有的皮脂腺與毛囊無關,單獨開口於皮表,見於乳暈、小陰唇和包皮內面。皮脂腺系全漿分泌(接近導管的細胞崩裂,內容物進入導管排出)腺由無腔的腺體和導管組成。雄激素可促使皮脂腺增大,分泌增加,雌激素有抑制皮脂腺的功能。皮脂分泌過多則為皮脂溢出。皮脂堵塞毛囊口可引起痤瘡。

毛發 由表皮細胞角化衍生而成,分長毛(頭發、腋毛、陰毛等)、短毛(眉毛、睫毛、鼻毛等)和毳毛(除掌、蹠、乳頭及指、趾末節外,遍佈全身,細軟而短,無色素、無髓質)。毛發的皮內部分為毛根,末端膨大成球形,稱毛球。露出皮面的毛發稱毛幹。毛發的剖面,由內向外分三層即髓質、皮質、毛小皮。毛囊為圍繞毛發的管狀囊樣結構,由表皮向下凹陷,深入真皮而成。毛囊上1/3處有一狹窄部分稱毛囊頸,為皮脂腺的開口處。在毛囊的基部突入毛球之內的真皮組織為毛乳頭,除結締組織外還含有血管、神經,與維持毛發的營養、生長有關。毛發的生長周期包括生長期、退行期和休止期,隨不同毛發而異。以頭發為例,生長期長達3~4年,退行期約2~3周,休止期約3個月。正常人每日脫發約100根,同時也有等量生長。頭發每日約生長0.27~0.4mm。內分泌能影響毛發的生長,如雄激素能促使須部、腋窩及陰部毛發生長。外界一些因子對不同期毛發的影響不同,如X射線照射、免疫抑制劑等易引起生長期毛發脫落,毛發癬菌易感染生長期頭發。

甲 包括甲床、甲周和甲板。甲床是緊貼於甲板下的軟組織,含有豐富的血管和神經末梢器如邁斯納氏小體、環層小體等。甲周是甲遊離緣以外的甲旁組織。甲板質硬,由扁平的上皮角質細胞緊密排列而成。甲板透明能透見下方甲床豐富的毛細血管,故甲呈粉紅色,甲板後端有半月形白色的甲半月。甲根下及其稍前方為甲母質,此處少顆粒層,細胞不斷繁殖,變成角板並向前推進。指甲每日約生長0.1mm,趾甲生長速度僅及指甲的1/3~1/4。

功能 皮膚有多方面的功能,除保護身體外,也是感覺、分泌、排泄、代謝、免疫器官。

保護作用 是皮膚的基本功能,角質層堅韌致密,抵禦瞭機械性的刺激,和其表面形成的脂質膜一起防止瞭水分和化學物質的滲入,也能防止體內水分的過度蒸發。掌、蹠部表皮的角質層和透明層一起增強瞭耐磨性。黑素細胞產生的黑素有光屏蔽作用,保護表皮中有免疫功能的LC不受紫外線損傷。缺乏黑色素細胞的人種易患皮膚癌。真皮的膠原纖維具有柔韌性,能抵抗外界的牽拉。皮下脂肪成為組織墊,可緩和外力的沖擊並保護其中重要的血管和神經。汗液酸性,可以抑制一些細菌的生長。皮脂和汗液一起能防止皮膚幹裂。青春期後皮脂尚能分泌一些不飽和脂肪酸,可抑制某些真菌的繁殖,使白癬至青春期後自愈。致病菌不能在皮膚上生存,但若皮膚受傷,或皮膚的酸度因用強堿性洗滌劑而降低,則細菌易於侵入人體,角質層經常脫落,也將附著在上面的病原體排除。皮膚含有豐富的神經末梢,能感受觸、壓、痛、溫等多種感覺以避免機體受到機械、物理和化學性損傷。如麻風病人因淺表神經受損,感覺遲鈍或喪失,易被燙傷、創傷。因此皮膚的感覺作用也具有重要的保護功能。

吸收作用 皮膚能通過角質層的細胞膜和毛囊吸收一些物質。當皮膚含水量增多時對外界物質的吸收量增加,因此外敷水溶液時其中的藥物吸收增多。動物脂肪(羊毛脂、豚脂、魚肝油)易通過毛囊皮脂腺吸收,其次是植物油、礦物油(如凡士林)較難吸收。有炎癥和損傷的皮膚吸收量明顯增加。

調節體溫作用 皮膚對機體維持恒溫起著積極作用。外界溫度高時,皮膚血管擴張,循環血流量增加,速度加快,皮膚發紅,熱量通過輻射而散發,外界溫度低時則反之。汗液蒸發時,每毫升可帶走約500卡熱量,因此,活動後和炎熱季節,小汗腺活動明顯增加,出汗顯著以助散熱。此外,皮膚又能通過傳導、對流散熱。皮下脂肪是熱的良好絕緣體可防止體溫散發,因此肥胖者較耐寒而嫌熱。

分泌和排泄作用 主要通過腺體來實現。汗液成分似尿液,除含大量水分外,還含有氯化鈉、尿素氮等鹽分和有機廢物,特別是腎功能損害者,汗排出量增多,這對腎臟起瞭一些輔助作用。皮脂腺分泌油狀脂質,皮脂與汗液乳化後形成一層薄膜,有保護作用。

參與機體代謝 皮膚所含的成分如水、電解質、糖、蛋白質和脂肪等物質均參與代謝。皮膚是僅次於肌肉的水庫,也是鹽類的主要儲庫。當皮膚有炎癥時,鈉和水的含量增加,此時應限制鹽的攝入。糖尿病患者皮膚組織中葡萄糖含量增加,故易受細菌和真菌感染。內用皮質類固醇激素後,皮膚蛋白質分解,膠原斷裂,脂肪堆積,出現紫紋等。皮下組織是脂肪庫,中含7-脫氫膽固醇,在紫外線照射後生成維生素D。

感覺 皮膚能感受冷、熱、觸、痛、壓等刺激。癢覺為皮膚所特有。有些內臟疾病可在皮膚上產生牽涉性痛。

參與各類免疫反應 LC能傳遞抗原,和真皮內的淋巴細胞一起參與細胞免疫反應,可用很多抗原做皮膚試驗以瞭解機體對它們的反應性和反應類型。很多過敏和免疫性疾病常有皮膚表現,如蕁麻疹、藥物反應、血管炎和自身免疫性疾病等。

皮膚

皮膚