發生於骨組織(骨、軟骨和骨膜)或其附屬組織(骨髓、脂肪、脈管和神經)的腫瘤。可按性質分為良性(瘤細胞分化好、多局部發展,不發生轉移)和惡性(瘤細胞分化不好,浸潤生長,易發生轉移或術後復發)兩類。也有少數介於良性與惡性之間,屬中間型。起源於骨骼系統的稱原發性骨腫瘤。從其他器官或組織的腫瘤從血循環轉移至骨骼(多見)的或從鄰近組織侵襲骨骼(少見)的均稱繼發性骨腫瘤。骨腫瘤的病因尚不清楚,但某些致癌物質或長期放射線照射可誘發骨肉瘤;畸形性骨炎可發展為惡性骨腫瘤;而而多發性骨軟骨瘤病具有遺傳特點。骨內有些病變雖不屬真性腫瘤,但它對骨骼的損害與腫瘤相似,統稱瘤樣病變,也歸入骨腫瘤范圍內。

骨腫瘤的發生率占所有腫瘤的2~3%。據中國大宗病例統計,良性骨腫瘤較惡性稍多,原發性良性骨腫瘤中以骨軟骨瘤(約占總數1/3)、骨巨細胞瘤(約占20%)及軟骨瘤為常見;原發性惡性骨腫瘤以骨肉瘤(約占35%)、軟骨肉瘤(15%)及纖維肉瘤為常見,骨髓源腫瘤僅占10~15%。歐美文獻統計骨髓源腫瘤占40%以上,骨巨細胞瘤卻較少見。在某些腫瘤中,白人和黑人的發生率也有明顯的差別,這說明骨腫瘤的發生與種族和生活環境有關。雖然任何年齡、任何骨骼均可能發生骨腫瘤,但原發性骨腫瘤多發生於10~30歲骨骼發育或生長旺盛時期,而轉移的多見於40~50歲以上。就腫瘤發生部位來說,原發性腫瘤好發於四肢長管骨,下肢比上肢多,發生於膝關節區骨骼的腫瘤占總數的一半以上;而轉移性腫瘤多見於脊柱、骨盆、肋骨及四肢近端的骨骼,其原因是這些部位血液循環豐富,血流緩慢。性別在發生率方面無大差別。

臨床表現和診斷 骨腫瘤常見的癥狀是局部疼痛、腫塊、鄰近關節活動障礙,如腫瘤壓迫血管、神經或脊髓,則引起血循環障礙、神經痛甚至癱瘓。腫瘤破壞骨骼而產生的骨折稱病理性骨折、惡性腫瘤,如骨肉瘤,尤因氏肉瘤或骨髓瘤的中後期,可出現發熱、消瘦、貧血、甚至惡病質。少數惡性腫瘤如多發性骨髓瘤,可依據血液化驗得到診斷。骨骼對腫瘤的反應呈溶骨(破壞)和(或)成骨(增生)。從 X射線照片上可瞭解腫瘤的性質、部位及病變范圍,有時尚需使用血管造影、電子計算機 X射線斷層成像(CT)、放射性核素或磁共振成像等技術進一步確定腫瘤的位置及其與鄰近組織的關系。這些檢查各具特點,隻能有目的地選用。骨腫瘤尚需與骨髓炎、骨結核、骨發育障礙及代謝紊亂等引起的病變相鑒別。確定診斷的重要依據是腫瘤組織切片檢查,有時需要作特殊染色、組織化學、電子顯微鏡及免疫學檢查等協助診斷。

治療 骨腫瘤的治療應根據腫瘤性質、部位、大小和病人的情況而定。手術是目前治療原發性骨腫瘤的主要手段,包括刮除術(骨骼開窗後刮除腫瘤,適用於良性腫瘤)、切除術(將腫瘤突起部分或從周圍切除,適用於良性或中間型腫瘤)、截除術(將含有腫瘤的骨骼整塊或一段切除)及截肢術(將含有腫瘤的肢體截除,適用於惡性腫瘤)。對切瘤後造成的骨缺損,可用植骨(自體或異體骨)填充或骨關節置換(包括自體或異體的骨、關節、塑料或金屬的人工關節)等方法修復骨的結構。此外,配合手術采用化療、放療及免疫治療,能提高治愈率和生存率。某些腫瘤由於部位關系難以施行手術(例如脊柱、顱竇和多發性腫瘤),可單獨使用化療或放療,以抑制腫瘤生長,減輕病人痛苦,延長其生命。少數良性腫瘤,如血管瘤、嗜酸性肉芽腫有自愈的可能。

良性骨腫瘤施行手術後很少復發,預後好,惡性骨腫瘤,其惡性程度越高,越容易發生肺轉移,術後復發率越高,預後越壞,所以應強調早期徹底地切除腫瘤。目前對骨腫瘤尚無有效的預防方法。

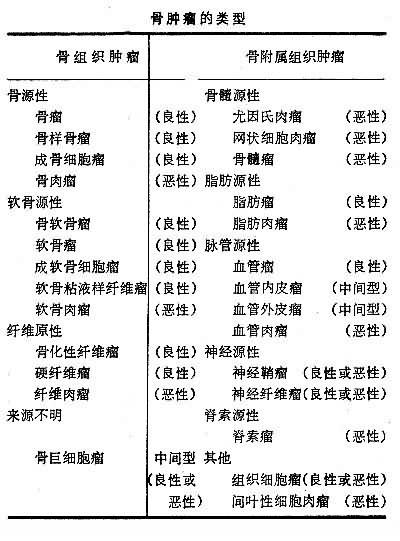

骨腫瘤的類型 原發骨腫瘤按組織起源可分為兩大類(見表)。下面簡述幾種常見及為害較大的腫瘤。

骨腫瘤的類型

骨的腫瘤樣病變,例如孤立性骨囊腫、動脈瘤樣骨囊腫、嗜酸性肉芽腫及纖維異樣增殖癥等均屬良性。

骨軟骨瘤 亦稱外生骨疣,由正常形態的骨和軟骨構成,瘤從骨骺區骨皮質向外生長,好發於兒童和青少年。長管狀骨比扁骨、短骨或脊柱骨多見。有一種類型發生於外耳道。在不同人種中發生率不同,人類學傢對此很感興趣。腫瘤隨年齡增大,至成年腫瘤自行停止生長;若成年後腫瘤迅速增大,則有惡變為軟骨肉瘤的可能(1~5%)。臨床檢查可摸到無痛性腫塊,腫瘤增大後會壓迫肌腱、血管、神經,產生相應的癥狀。X射線照片上可見腫瘤和軟骨區域內的鈣化影。瘤體小,不妨礙功能不必治療,瘤體較大時可作切除。軟骨瘤病又稱遺傳性多發性外生骨疣或幹骺續連癥,是一種兒童期常見的骨發育障礙性疾病,表現為多骨多處腫塊,病理變化和癥狀與骨軟骨瘤相同,嚴重時阻礙骨的生長,致侏儒癥,惡變率5~15%。

骨巨細胞瘤 來源於骨髓間質細胞,以單核瘤細胞和多核巨細胞為主要成分。具有溶骨(破骨)的特點,又稱破骨細胞瘤。病理上按瘤細胞的分化程度分為良性、中間型(占多數)和惡性(占5~10%)三級。但病理分級與臨床經過未必一致,所以應提倡從臨床、放射學和病理學三方面結合考慮確定其性質。該瘤多發生在20~40歲。位於長骨的骨端。早期癥狀是局部疼痛,繼而出現腫塊、壓痛、局部皮溫升高,約1/3病例發生病理骨折。X射線照片顯示溶骨性瘤區,腫瘤向外膨脹,構成骨殼或分隔猶如皂泡。需要與成軟骨細胞瘤、動脈瘤樣骨囊腫及纖維異樣增殖癥等鑒別。因為該腫瘤有侵襲性,治療以切除為原則,若采用單純刮除,復發率超過50%。有人采用藥物(如酒精、氯化鋅等)、低溫(液氮)或高溫(骨水泥填充後產生的聚合熱)處理刮除後的殘腔,以殺死殘留的瘤細胞,降低復發率。對惡性者采用截除或截肢術。該瘤對放療和化療均不敏感。已知照射能使該瘤變為骨肉瘤。

軟骨瘤 由透明軟骨構成。可分四個類型:①單發性內生軟骨瘤;②多發性內生軟骨瘤;③外周性軟骨瘤;④多發性軟骨瘤病。後者屬軟骨發育異常,常引起四肢畸形。前兩者多發生於青壯年的指、趾骨。癥狀不明顯或輕微腫痛,偶發生病理性骨折。X射線照片顯示骨髓內破壞,皮質變薄、膨脹,瘤區內有鈣化陰影。刮除或植骨療效良好。發生於長管骨的軟骨瘤,術後容易復發和惡變,應采用截除或切除術。外周性軟骨瘤發生於骨膜下,附近骨皮質呈局限性凹陷,治療方法相同。

骨肉瘤 由肉瘤性成骨細胞、骨樣組織及新生骨構成,又稱成骨肉瘤。發病率占原發性惡性骨腫瘤的1/3以上。好發於30歲以下(繼發於畸形性骨炎或照射後的,往往發生於50歲以後)。股骨下端和脛骨上端的幹骺區為好發部位,發生於此處者占總數的70~80%,早期癥狀為局部疼痛,繼而出現腫脹或腫物,皮膚發亮,血管擴張,病程中、後期發熱,消瘦,貧血,若出現咳嗽,咳血,則可能有肺轉移。血清堿性磷酸酶升高。X射線照片顯示病灶區斑片狀溶骨和(或)硬化;骨膜被腫瘤侵潤,與骨幹間形成三角形骨膜反應(科德曼氏三角)和瘤骨垂直生長形成日光放射征;軟組織出現浸潤性陰影,少數病例發生病理性骨折。本病需與軟骨肉瘤、纖維肉瘤、骨髓炎等鑒別。治療以截肢為主。因早期發生肺轉移,以往5年生存率不到20%,配合化學治療後治愈率和生存率都得到提高。頜骨骨肉瘤和骨旁骨肉瘤屬另外兩類亞型,其預後均較好。

軟骨肉瘤 由肉瘤性軟骨細胞和軟骨基質構成。有原發和繼發兩類。前者發病急,生長快;後者由良性的軟骨性腫瘤惡變而成,發展緩慢。腫瘤好發於中、壯年人的四肢或骨盆。疼痛和腫塊是本瘤的主要癥狀。X射線照片顯示腫瘤陰影及斑點狀鈣化影。該瘤對化療、放療均不敏感、手術切除後5年生存率一般為50~70%,但分化差的、復發率甚高、生存率更低。有幾種特殊類型:間胚葉性軟骨肉瘤、去分化性軟骨肉瘤及透明細胞性軟骨肉瘤等,惡性程度均較高,預後差。

纖維肉瘤 由肉瘤性纖維細胞和膠原纖維構成。分原發和繼發兩類,後者可由良性的骨病,如畸形性骨炎,纖維異樣增殖癥惡變而成。好發於20~40歲的股骨下段和脛骨上段。癥狀以疼痛為主,發展較快,造成溶骨性破壞。常導致病理性骨折,對放療及化療均不敏感。治療以截除或截肢為主。5年生存率為30~40%。

骨髓源性腫瘤 指起源於骨髓細胞或單核吞噬細胞的腫瘤,可分為:①尤因氏肉瘤。以10~25歲,男性,長管狀骨幹骺區或骨幹區多見,位於扁骨的也不少。早期出現局部疼痛和腫脹、發熱、白細胞總數升高、貧血、消瘦、X射線照片顯示蟲蝕樣或斑塊樣破壞及骨膜增生(蔥皮征)。瘤細胞含有豐富的糖原。病程發展快。手術或配合化療的5年生存率在20%左右。②骨原發性網狀細胞肉瘤(非霍奇金氏淋巴瘤)。以20~40歲、男性為多發,多見於長管狀骨的幹骺區。癥狀以疼痛和腫脹為主,但程度較輕。X射線照片顯示溶骨性破壞與殘留骨一起呈“溶冰狀”征。病程發展緩慢。手術配合放療。5年生存率為50%左右。③骨髓瘤。發病年齡一般在40~50歲以上,往往為多發性,常侵犯脊椎、顱骨、肋骨等。劇烈疼痛及合並肝、腎等器官的病變是本病的特征。此外血中出現異常球蛋白,血尿酸和血鈣均增高,尿中本斯·瓊斯氏蛋白質反應陽性(30%左右)。骨髓塗片能找到瘤細胞。X射線照片顯示斑片、蟲蝕或穿鑿樣破壞。化療有一定效果。確診後平均生存1~3年,個別病例生存5~10年。

骨轉移瘤 多來自乳腺、肺、腎及甲狀腺等處的癌腫。來自軟組織的惡性腫瘤(如鼻咽癌)者少見。主要從血道播散,腫瘤細胞停留於骨骼,隻是在適宜的局部環境和機體免疫功能低下時才得以生長和繁殖。文獻報告,檢查死於癌癥者屍體的全部骨骼,則骨轉移瘤的發現率達70~85%。但是有1/4~1/3骨轉移瘤,病人生前找不到原發癌,這說明查瘤技術尚未完善。疼痛及腫塊是常見的癥狀,約1/3病人以病理性骨折就醫。如果曾患癌癥又出現上述癥狀者尤需加以考慮。放療或化療具有一定的療效。內分泌手術配合藥物對前列腺和乳腺轉移癌的療效較好。合並病理性骨折或截癱者可采用內固定術或椎板減壓術。骨轉移瘤是癌瘤的晚期表現,治愈者罕見,通過綜合治療可減輕病人痛苦,延長生命。