鉤端螺旋體(簡稱鉤體)引起的急性傳染病。主要表現發熱、頭痛、全身酸痛、乏力、腓腸肌疼痛、結膜充血、淋巴結腫大,重者有黃疸、出血、休克、出血性肺炎、腦膜腦炎、肝腎功能衰竭等表現,甚至死亡。從血、尿中分離出病原體即可確診。早期應用抗生素治療,死亡率極低。本病遍及世界各地,以熱帶、亞熱帶地區流行較重。中國已有25個省、自治區發現病人或帶菌動物,以廣東、四川較嚴重。發病以夏秋季為多,高峰在8、9月。流行型可分為稻田型、雨水型、洪水型和散發型。稻田型發病與農業生產季季節有明顯關系,呈散發流行,鼠類是主要傳染源;雨水型發生於多次降雨或連綿陰雨之後,也是散發,雨後1周為流行高峰,豬是主要傳染源,牛、鼠次之;洪水型是中國北方地區的主要流行形式,發生於洪水後,多為爆發流行,發病率高,豬是主要傳染源,鼠、牛次之;散發型無明顯流行學史,發病分散,易誤診、漏診。中國已從50多種動物體上檢查到鉤體。由於病人腎臟中的鉤體不受血液中特異性抗體的影響,病人及恢復期患者,甚至病後1年多的康復者尿內仍可排出鉤體,因此他們也是傳染源。人多通過接觸疫水、病畜排泄物而受染;也可因誤食被污染的食物或誤飲污染的水,經消化道受染;孕婦體內的病原體還可通過胎盤使胎兒感染。人群普遍對本病易感,患者以青壯年為主。鉤體各型間交叉免疫性不高,病後僅對感染的型別有特異免疫性,因此可發生再感染。

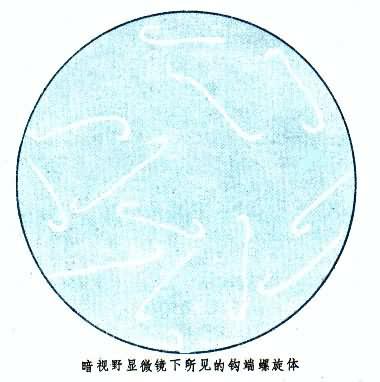

病原學 本病病原首先由日本學者稻田龍吉於1912年分離到,稱為黃疸出血型螺旋體。於1917年由野口英世改名為黃疸出血型鉤端螺旋體。屬於螺旋體目,密螺旋體科,鉤端螺旋體屬。1965年世界衛生組織建議將該屬分為兩個種:①問號鉤端螺旋體,即致病性鉤端螺旋體。②雙曲鉤端螺旋體,包括所有腐生性鉤體。兩者無絕對分界,後者的一些血清型也是致病性的,致病性鉤體由於抗原性不同,現分成20個血清群和167個型。中國已報告有13個群和56個型。1965年中國學者發現瞭鉤體型間拮抗現象,因此目前鉤體培養方法僅適用於單型感染的情況。鉤體菌體細長,有10多個盤繞緊密規則的螺旋,兩端或一端彎曲成鉤狀(見圖),運動活躍。革蘭氏染色陽性,但一般用鍍銀法染色檢測。鉤體培養時需氧,以25~30℃、pH7.0~7.5最為適宜,但生長較慢。可通過動物接種分離到鉤體。鉤體對熱、酸、幹燥及一般消毒劑均敏感,對低溫抵抗力較強。

臨床表現 由於人體免疫功能各異,不同型的病原體可引起相同癥狀,而相同的病原體也可引起不同的臨床表現。鉤體經皮膚破損處或粘膜進入人體,在局部繁殖,並經淋巴系統進入血流或直接進入血液。本病的潛伏期約2~28天(一般為10天)。急驟發病。

第一期──鉤體敗血癥期 一般不超過10天。鉤體及其死亡後釋放的代謝產物均具有致病性。病變累及全身毛細血管及肺、肝、腎、心和神經系統,嚴重者可引起休克、微循環障礙、肺彌漫性出血、黃疸、心腎功能不全、腦膜炎等。主要表現畏寒、發熱(達39℃左右,以持續發熱多見)、脈搏平行上升,明顯的全身酸痛,衰弱無力,眼結膜充血,局部淋巴結腫大、壓痛。骨骼肌,尤其是腓腸肌發生肌原纖維變性壞死、間質出血及炎性細胞浸潤而有疼痛,壓痛是早期重要表現。由於各臟器組織病變程度不同,本期可分為數型,但相互有重疊或轉化。①流感傷寒型,實際是早期毒血癥的繼續。體溫一般在38℃以下,癥狀與感冒相似。重者有出血、休克等表現。②肺大出血型,是人體對毒力強、數量多的鉤體感染的強烈反應,也可能與機體對鉤體的超敏反應(即已被致敏的機體對抗原的反應性增高的一種反應)有關。肺組織呈彌漫出血性病變。患者有毒血癥癥狀,又出現心慌、呼吸增快,隨之咯血、面色蒼白,雙肺有幹濕性囉音。重者口鼻溢出血性泡沫液,部分患者發生窒息、呼吸衰竭而死亡。③腦膜腦炎型,發病數日後即有腦膜刺激癥、頭痛、嘔吐、神志不清,重者有抽搐、昏迷、呼吸衰竭、癱瘓等腦炎癥狀。④黃疸出血型,以黃疸為主,伴有出血癥狀。是肝細胞損害、毛細膽管阻塞和溶血等因素所致。重者發生肝昏迷、肝腎功能衰竭等,病死率高。⑤腎功能衰竭型,急性期患者的尿普遍有異常改變,當患者尿少、氮質血癥明顯、無黃疸而休克時,可定為本型。多數病例經多尿期後恢復,重者發生尿毒癥、酸中毒、昏迷而死亡。目前黃疸出血型、肺大出血型已少見,以流感傷寒型、腦膜腦炎型為多。自起病後1周左右,人體開始出現特異性抗體,效價漸升高,鉤體血癥隨之消失。

第二期──免疫期 患者體溫正常,原有癥狀逐漸消失。可能由於超敏反應,部分患者出現後發癥,常見的有:①後發熱,多見於敗血癥期發熱消退後1~5天,體溫38℃左右,持續1~2天。②眼後發癥,多見於北方,可能與波莫納型感染有關。以葡萄膜炎為多見。③神經系統後發癥,一般見於敗血癥期熱退後半個月至5個月,但僅1/4患者以前有敗血癥期癥狀。有時本癥為鉤體病的唯一表現。可能由鉤體本身所致,病變以閉塞性腦動脈炎為主,以波莫納型感染為多。④脛前熱,與免疫反應有關。小腿脛前皮膚有結節紅斑,伴發熱。

整個病程中可繼發肺炎、多發性膿腫及流產等。也有以病變的不同部位及突出的功能變化為主要依據分型的(分為黃疸出血型、腎型或腎功能衰竭型、腦膜腦炎型、流感傷寒型、肺出血型或心肺型、胃腸型、眼病型、晚期腦病型、亞臨床型)。

診斷 夏秋季節有疫水接觸史及典型臨床表現者,可初步作出診斷,再經病原體分離及血清免疫學檢查即可確診。采集2~3份血標本(每次相隔2~3周)測抗體效價,效價增加4倍以上者具有診斷價值。

治療 一般用青黴素等抗生素作病原治療,但要註意可能發生雅裡施-赫克斯海默二氏反應(簡稱赫氏反應)。此反應是以奧地利皮膚科醫師A.雅裡施及德國皮膚科醫師K.赫克斯海默命名的治療加重反應或病原大量突死反應。發生於應用大劑量有效抗生素治療某些感染時,由於病原體突然大量死亡,釋放內毒素進入血液,使全身癥狀加重,甚至發生休克。可見於應用青黴素治療梅毒、鉤體病,氯黴素治療傷寒,四環素族治療急性佈氏桿菌病等時。本病患者的此種反應多發生於應用首劑青黴素G後0.5~4小時,一般在2小時以內。此時大量鉤體被殺滅,釋出“毒素”,病人突然寒戰、高熱、頭痛,心率及呼吸增快,血壓下降,甚至休克,一般經0.5~1小時消退。可采用腎上腺皮質激素及抗休克等措施,以度過反應。中國新合成的口服藥4(5)-咪唑甲酸乙酸乙脂及鹽酸甲唑醇對本病也有較滿意的效果。對重癥及後發癥患者應及時采取有效的治療措施。

預防 本病為人與動物共患的疾病,帶菌動物多,人類極易感染,故應積極滅鼠,管好病畜,及時隔離和治療病人,加強對疫水的管理和消毒,做好個人防護和預防接種等。

參考書目

鐘惠瀾主編:《熱帶醫學》,人民衛生出版社,北京,1986。