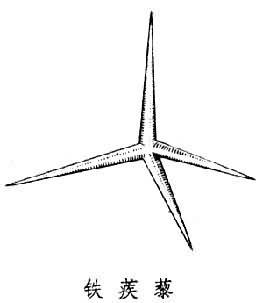

中國古代一種軍用的鐵質尖刺的撒佈障礙物。亦稱蒺藜。有4根伸出的鐵刺,長數寸,凡著地約有一刺朝上,刺尖如草本植物“蒺藜”,故名(見圖)。在古代戰爭中,將鐵蒺藜撒佈在地,用以遲滯敵軍行動。有的鐵蒺藜中心有孔,可用繩串連,以便敷設和收取。中國在戰國時期已使用鐵蒺藜。《墨子·備城門》記載,在戰國時的城市防禦戰中,“皆積參石、蒺藜”。《六韜·虎韜》記載:“狹路微徑,張鐵蒺藜,芒高四寸,廣八寸。”秦漢以後,鐵蒺藜成為軍隊中常用的防禦器材,除在道路、防禦地帶、城池四周佈佈設外,部隊駐營時,也在營區四周佈設。宋朝以後,為適應作戰的需要,鐵蒺藜的種類逐漸增多,如佈設在水中的“鐵菱角”,聯綴於木板上的“地澀”,攔馬用的“搊蹄”,在刺上塗敷毒藥的“鬼箭”等。《宋史·扈再興傳》中記載,南宋嘉定十二年(1219),金兵攻棗陽,宋將扈再興“夜以鐵蒺藜密佈地,黎明佯遁,金人馳中蒺藜者十踣七八”。明朝軍隊廣泛使用鐵蒺藜。在戚繼光的軍隊中,每名藤牌手、挨牌手“各帶蒺藜十串,每串六個接連”(戚繼光《紀效新書》),便於野戰佈營。明軍戰船上也裝載大量鐵蒺藜,大型船1000枚,中型船800枚。交戰時,向敵船投擲,使敵人在船上難於行動和作戰。鐵蒺藜制造簡易,敷設方便。除用鐵鑄造外,也可以用竹、木代替。2000多年以來,它一直是戰爭中應用的障礙器材。

鐵蒺藜

鐵蒺藜