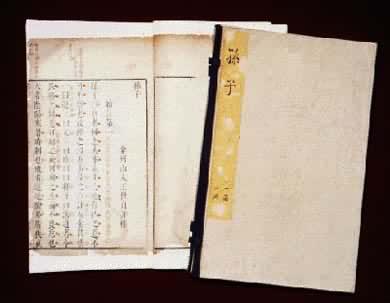

中國古代最著名的兵書,列為《武經七書》之首。又稱《吳孫子兵法》、《孫子》。《隋書·經籍志》載為“吳將孫武撰”。它是世界公認的現存最古老的軍事理論著作。全書共13篇,5900餘字。(參見彩圖)

著名的中國古代兵書《孫子》

李子亮攝>

著名的中國古代兵書《孫子》

李子亮攝>

《孫臏兵法》竹簡(山東臨沂銀雀山漢墓出土)

《孫臏兵法》竹簡(山東臨沂銀雀山漢墓出土)

該書歷代都有著錄。1972年山東臨沂銀雀山漢墓出土的竹書《孫子兵法》及《史記·孫子吳起列傳》均有“十三篇”《孫子兵法》的明確記載。《漢書·藝文志》作“《吳孫子兵法》八十二篇,圖九卷”。《隋書·經籍志》著錄則有二卷、一卷的不同卷本。《舊唐書·經籍志》、《新唐書·藝文志》作“《孫子兵法》十三卷”。《宋史·藝文志》則有多種註本的著錄,但不論卷數多少均為13篇。

銀雀山竹書《孫子兵法》為迄今最早的傳世本,惜為殘簡,不能窺其全貌。現存的重要版本有南宋寧宗時所刻《十一傢註孫子》三卷足本,宋刊《武經七書》本;另有西夏文本以及其他明、清以來各傢註本五十餘種。現有日、法、英、俄、德、捷等譯本流傳。

《孫子兵法》是中國由奴隸制向封建制轉變的社會大變革時代的產物,反映瞭新興地主階級的軍事思想。它繼承、發展前人的戰爭經驗和進行兼並戰爭的軍事理論,揭示瞭戰爭的若幹客觀規律,具有樸素的唯物論和辯證法思想,被譽為“兵經”,在世界軍事史上也占有突出的地位。

它開宗明義地指出:“兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”(宋本《十一傢註孫子》,下同)把戰爭看作關系軍民生死,國傢存亡的大事而加以認真研究。並且說:“亡國不可以復存,死者不可以復生。故明君慎之,良將警之。”要求對戰爭持慎重態度。又說:“無恃其不來,恃吾有以待也;無恃其不攻,恃吾有所不可攻也。”主張對敵對國傢可能的進攻,必須做好準備,也就是對戰爭要有有備無患的思想。

書中還著重論述瞭決定戰爭勝敗的基本因素,提出要對戰爭“經之以五事,校之以計,而索其情:一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法,……凡此五者,將莫不聞,知之者勝,不知者不勝”。它又提出:“主孰有道?將孰有能?天地孰得?法令孰行?兵眾孰強?士卒孰練?賞罰孰明?吾以此知勝負矣。”認為從這七個方面(即“七計”)對敵對雙方的優劣條件進行估計和比較,就能在戰前判斷誰勝誰負。它把“道”放在“五事”、“七計”的首位,指出:“道者,令民與上同意也。故可以與之死,可以與之生,而不畏危。”又說:“修道而保法,故能為勝敗之政。”“道”,指政治。把政治作為決定戰爭勝敗的首要因素,這是《孫子兵法》的重要貢獻。

《孫子兵法》很重視和強調將帥的地位和作用,認為將是“國之輔也”。把具備“智、信、仁、勇、嚴”五個條件的將,看作是決定戰爭勝敗的“五事”之一,把“將孰有能”列入“七計”之中。它對將帥要求有“知彼知己”、“知天知地”的廣博知識和卓越的才能;有“知諸侯之謀”的政治頭腦;有能“示形”、“任勢”的指揮藝術;有“進不求名,退不避罪”的責任心;要有勇有謀,能“料敵制勝”、“通於九變”;善於用間、“因糧於敵”等等。

它的治軍思想,在於文武兼施、刑賞並重。認為“令之以文,齊之以武,是謂必取”。這“文”,就是懷柔和重賞,使士卒親附;這“武”就是強迫和嚴刑,使士卒畏服。它提出“視卒如愛子”,是要使他們去拼死作戰。對俘虜提出“卒善而養之”,是為瞭戰勝敵人,壯大自己。它在兩千多年前就提出瞭“愛卒”和“善俘”的主張,較之於奴隸制軍隊殘暴虐待兵卒和俘虜,顯然是一個進步。

書中“知彼知己者,百戰不殆”的名言是科學的論斷,它揭示瞭正確指導戰爭的規律,至今仍是真理。為瞭瞭解彼己雙方的情況,正確地指導戰爭,它還提出:“知勝有五:知可以戰與不可以戰者勝;識眾寡之用者勝;上下同欲者勝;以虞待不虞者勝;將能而君不禦者勝。此五者,知勝之道也。”又說:“知吾卒之可以擊,而不知敵之不可擊,勝之半也;知敵之可擊,而不知吾卒之不可以擊,勝之半也;知敵之可擊,知吾卒之可以擊,而不知地形之不可以戰,勝之半也。”

《孫子兵法》中關於作戰方針、作戰形式、作戰指導原則等的論述,都是以“知彼知己,百戰不殆”這一思想為基礎的。

在作戰方針上,主張進攻、速勝,強調“兵貴勝,不貴久”。為瞭達到進攻速勝的目的,它主張要充分準備,“先勝而後求戰”。就是說先有勝利的把握,才同敵人交戰。要“並力、料敵、取人”,“避實而擊虛”,集中兵力,打敵要害而又虛弱之處。進攻要突然,“攻其無備,出其不意”。行動要迅速,“兵之情主速,乘人之不及”。態勢要有利,“善戰者,其勢險,其節短”。

在作戰形式上,它主張在野外機動作戰,把攻城看作下策。要在野外機動作戰中消滅敵人,就要善於調動敵人。它說:“善動敵者,形之,敵必從之;予之,敵必取之。以利動之,以卒待之。”對於固守高壘深溝的敵人,則采取“攻其所必救”的戰法,調動敵人出來消滅它。

在作戰指導原則上,它強調“致人而不致於人”,爭取主動,避免被動。為達此目的,要“先為不可勝,以待敵之可勝”,就是先要消除自己的弱點,不給敵人以可乘之隙,以尋求消滅敵人的機會。而在待機中,就要“以治待亂,以靜待嘩,……以逸待勞,以飽待饑”。它還強調“我專而敵分”,就是要設法使自己兵力集中而迫使敵人兵力分散,這樣就能夠造成“以十攻其一”、“以眾擊寡”的有利態勢。它提出瞭“示形”惑敵辦法,即“能而示之不能,用而示之不用,近而示之遠,遠而示之近”;或示弱──“卑而驕之”,或擾敵──“怒而撓之”,或疲敵──“逸而勞之”,或間敵──“親而離之”。以此擾亂敵將的心境,挫傷敵軍的氣勢,造成敵人的過失,使敵人弱點暴露,陷於被動。自己則始終保持主動,造成“轉圓石於千仞之山”那樣一種銳不可當的態勢,使自己的進攻,能所向無敵,所謂“兵之所加,如以碫投卵”。它還強調“兵因敵而制勝”,根據敵情來決定取勝的方針。強調要正確地使用兵力和靈活地變換戰術。指出:“凡戰者,以正合,以奇勝”。認為作戰通常是用“正”兵當敵,用“奇”兵取勝。而“奇正之變”又是“不可勝窮”的。對不同的敵人,有不同的打法:對貪利的敵人,則“利而誘之”;對易驕的敵人,則卑詞示弱,使它麻痹松懈。敵對雙方兵力對比不同,作戰方法也有所不同:“守則不足,攻則有餘”,即兵力劣勢,采取防禦;兵力優勢,采取進攻。而優勢的程度不同,打法也不一樣,“十則圍之,五則攻之,倍則分之”。用兵作戰要巧設計謀,“為不可測”,這樣就可“巧能成事”。因而要求“易其事,革其謀,使人無識;易其居,迂其途,使人不得慮”。每次取勝的方法都不重復,即所謂“戰勝不復,而應形於無窮”,“踐墨隨敵,以決戰事”。例如,對不同的戰地(所謂“九地”)要采取不同的行動方針;對不同的地形(所謂“六形”)要采取不同的作戰措施。對特殊情況,則要求作特殊的機斷處置:“途有所不由,軍有所不擊,城有所不攻,地有所不爭,君命有所不受。”它把作戰方式因敵情而變化,比作水形因地形而變化,所謂“兵無常勢,水無常形。能因敵變化而取勝者,謂之神”。

由於階級和歷史的局限,《孫子兵法》不可避免地存在著一些消極成分和糟粕。它過分誇大將帥的作用,認為“知兵之將,生民之司命,國傢安危之主也”,甚至提倡愚兵政策,把士卒看成群羊,要“驅而往,驅而來,莫知所之”,這些是唯心史觀的表現。