中國明萬曆四十七年(後金天命四年,1619)春,後金軍在薩爾滸山(今遼寧撫順東)及其附近地區,集中兵力擊敗明軍進攻的著名反擊戰。

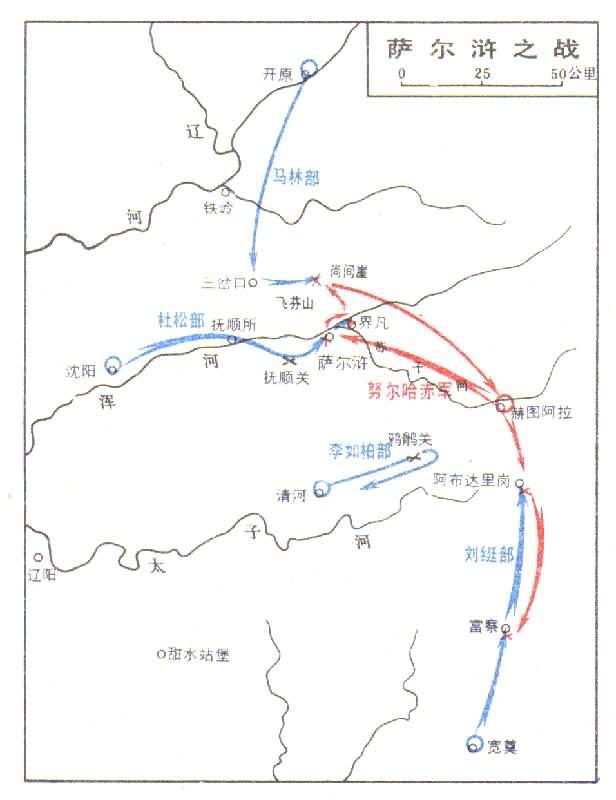

萬曆四十四年春,努爾哈赤建立後金政權。四十六年,舉兵反抗明朝統治,先後攻克撫順、清河(今撫順東南)等城堡。明廷為鎮壓後金勢力,從各地徵調兵馬,連同朝鮮李王朝兵在內共11萬餘人,號稱24萬(一作47萬),未及休整,即於四十七年二月十一在遼陽誓師,兵分四路合擊後金都城赫圖阿拉(今遼寧新賓老城)。北北路由總兵馬林率領,自開原出三岔口;西路為主力,由總兵杜松率領,自沈陽出撫順關;西南路由總兵李如柏率領,自清河出鴉鶻關;南路由總兵劉率領,會合朝鮮兵,出寬奠(今寬甸)。遼東經略楊鎬坐鎮沈陽指揮。

努爾哈赤探悉明軍分進合擊的企圖後,決定采取“憑爾幾路來,我隻一路去”(《明史紀事本末補遺·遼左兵端》)的對策,集中八旗軍精銳6萬餘人,先破明西路軍,以少量兵力抵禦其餘三路,爾後相機各個擊破。

三月初一,明西路軍突出冒進,通過薩爾滸山谷時,後隊遭到後金軍伏擊。杜松乃分兵為二,留大部在薩爾滸紮營,自率一部攻界凡城(薩爾滸山東北)。傍晚,努爾哈赤偵知杜松部兵力分散,陣勢混亂,即派大貝勒代善、四貝勒皇太極等率兩旗兵至界凡阻擊杜松,自率六旗兵猛攻薩爾滸明軍大營,予以殲滅。得勝後,努爾哈赤揮師轉向界凡,與代善、皇太極等合擊明軍,杜松戰死,明西路軍覆沒。初一晚,明北路軍到達尚間崖和飛芬山(薩爾滸山西北),聞杜松敗,乃就地紮營。次日晨,後金軍乘其分兵防禦,逐點圍攻。明北路軍大敗,副將麻巖戰死,總兵馬林隻身逃回開原。初三,努爾哈赤得知明南路軍抵達阿佈達裡岡,北距赫圖阿拉約50裡,便自率4000人守衛都城,命眾貝勒率主力日夜兼程奔赴南線迎戰劉部。初四,代善令士兵喬裝明軍,接近劉兵營,突然發動猛攻;同時,皇太極自山上馳下奮擊。劉戰死,部眾被殲。初五,朝鮮兵在富察戰敗,投降後金軍。楊鎬驚悉三路喪師,急令西南路李如柏部火速撤退。該部在逃回途中,自相踐踏死傷千餘人。

薩爾滸之戰

薩爾滸之戰

此戰,明軍倉促出師,分散兵力,互不聯系,被各個擊破;後金軍及時探明敵情,把握戰機,集中兵力,逐路圍殲,連續作戰,五天內殲滅明軍約6萬人,為爾後進取遼東創造瞭有利條件,成為中國戰爭史上集中兵力、各個破敵的著名戰例。