中國的新式郵電始於清末,到民國時期,國傢才逐步獨立地辦理郵件及電信傳遞業務,但都比較落後。

郵政 清政府於1866年在海關稅務司下設郵務辦事處,從此中國有瞭新式郵政。1896年成立郵局,至1911年關郵劃分,郵政才自成系統。民國成立以後郵政歸交通部管轄。北洋政府統治時期,中國郵政控制在外國人手裏。1928年以後,逐漸轉由南京國民政府控制。

中國國郵政組織在中央設郵政總局,劃全國為二十四個郵區,大致每省為一郵務區,即於省城之內設一郵務管理局;在管理局下於各縣鎮鄉地方分設有一、二、三、四各等郵局,於市設支局;郵局以下還有郵政代辦所、信櫃、郵票代售處、村鎮郵站等機構。

民國時期郵政事業發展緩慢。1911年有郵政員工一萬五千二百餘人,1936年增至兩萬八千餘人,1904年全國有郵政局所一千三百一十九處、郵路總長五萬零五百公裡,1936年分別增至七萬二千六百九十處、五十八萬四千八百一十六公裡。1914年中國雖正式加入萬國郵政聯盟。與世界各國建立瞭通郵關系,但國際郵電數量少而速度低。抗日戰爭前,各城市之間以公路、河流及鐵路運輸郵件,大城市用少數汽車及自行車,而小城市及縣城全靠人力、獸力及簡單車船等。抗戰後,因沿海、沿江重要商埠以及鐵路幹線相繼淪陷,於是郵政總局重新開辟公路作為運輸幹線,並抽調汽車於鐵路、輪船阻斷地段連絡運郵。同時,進一步發展瞭航空郵路。

電信 主要是電報和電話。電信與政權關系密切,民國時期歷屆政府都嚴格控制國內電信,而對外電信則長期被外國公司所把持。1907年電信局、所共二百三十九處,電報線路總長度為三萬七千公裡,1936年分別增為一千二百七十二處、九萬三千九百九十多公裡。民國以前長途電話線路隻有北京至天津的一段,到1937年已達五萬三千多公裡。1910年市內電話交換機總容量為七千八百六十五門,1937年增至十萬零四千四百多門。

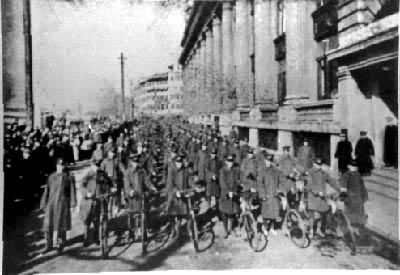

南京郵局前的郵差行列

南京郵局前的郵差行列

民國時期的郵電還處於落後狀態,且郵政局、所線路分佈極不合理,東北、東南密集,西北、西南甚稀,通信十分不便。此外,在1927年以後,各革命根據地及解放區均創辦人民郵政,單獨發行郵票,開展各種郵政業務。中華人民共和國成立後,郵政總局改為郵電部,郵電通信事業才有瞭較大的發展。