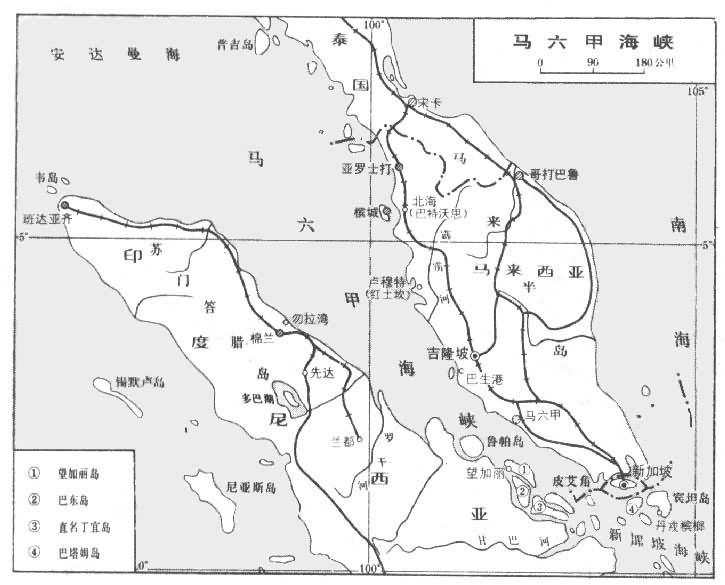

馬來半島和蘇門答臘島之間,連接安達曼海和南海的水道,溝通太平洋與印度洋的戰略要道,歐、亞、非三洲海上交通紐帶。海峽呈漏鬥狀,西北—東南走向。長約1080公裡(韋島至皮艾角),連同新加坡海峽,共長1185公裡;西北口寬370公裡,東南口最窄處寬37公裡;水深25~113米。主要深水航道靠近馬來半島一側,寬2.7~3.6公裡,一般水深25.6~73米。一灘等處水深23米以下,為航行危險區。助航設備完善,可通行20萬噸級海輪。年通過船隻5萬艘以上(1980年)),為世界上最繁忙的航道之一。

海峽通航歷史悠久。早在7~15世紀就是中國同南亞、阿拉伯各國和非洲人民友好往來的海上交通要道。16世紀以後,海峽成為殖民主義者爭奪之地。1511年,葡萄牙侵占馬六甲,稱霸海峽。1641年,荷蘭取代葡萄牙,控制海峽180多年。1824年,馬來亞淪為英國殖民地,海峽為英國控制。1941年,日本發動太平洋戰爭,從英國手中奪得海峽。第二次世界大戰後,馬六甲海峽重歸沿岸國傢控制。1971年,印度尼西亞、馬來西亞和新加坡發表聯合聲明,反對馬六甲海峽“國際化”,宣佈三國共管海峽事務。

海峽兩岸紅樹林密佈。西岸多沼澤地,岸線曲折,島嶼羅列,主要島嶼有魯帕、望加麗、巴東、直名丁宜等。東岸多低平原,為沖積泥沙岸,岸線平直。兩岸有羅幹河、甘巴河、霹靂河等註入海峽。新加坡島和巴塔姆島、賓坦島位於海峽東南口;普吉島和韋島踞海峽西北口,為共扼海峽的要地。新加坡是東南亞海、空交通樞紐,辟有軍艦錨地。賓坦島的丹戎檳榔和海峽西部的勿拉灣為印度尼西亞海軍基地。馬來半島西海岸的檳城、盧穆特(紅土坎)、巴生港為天然良港,北海(巴特沃思)、亞羅士打為空軍基地。海峽屬熱帶雨林氣候,年平均氣溫26~28℃,年降水量2000~2500毫米。5~9月多西南季風,11月至翌年3月多東北季風。4~11月的夜間不時出現“蘇門答臘颮”。海峽常有雷陣雨,影響航行。年平均表層水溫27~29℃。海流流向西北,流速一般小於1節。半日潮,大部分水域漲潮流向東南,落潮流向西北,流速3節。海底和沿岸富藏錫和石油。

馬六甲海峽

馬六甲海峽