北朝之一,繼十六國分裂局面之後在中國北部重建統一的封建王朝。鮮卑族拓跋珪所建。曆十二帝、二王,共一百四十九年(386~534)。

建國立制 東漢末年鮮卑族的檀石槐政權瓦解以後,許多鮮卑及號稱鮮卑的部落、氏族在今內蒙古和山西北部一帶活動,拓跋部就是其中之一,又稱“索頭鮮卑”、遊牧為生。310年,西晉封拓跋猗盧為代公,314年,進封為代王。338年拓跋什翼犍在繁畤(今山西渾源西南南)北即代王位,建立代國(見代)。376年,代國為前秦所滅。肥水之戰後,拓跋珪於386年重建代國,稱王。同年改國號為魏,建元登國,史稱北魏,亦稱拓跋魏、元魏、後魏。天興元年(398),拓跋珪即皇帝位(道武帝),定都平城(今山西大同東北)。

北魏“傳祚無窮”瓦當 山西大同出土

北魏“傳祚無窮”瓦當 山西大同出土

魏道武帝拓跋珪建國時,拓跋部正處於原始公社組織繼續解體,奴隸制還極不成熟的階段。拓跋珪解散部落組織,使鮮卑部民分土定居,由氏族組織轉變為地域組織,從遊牧經濟轉向農業經濟。皇始元年(396),拓跋珪攻占後燕的並州(今山西太原西南)後,始建臺省,置百官,封拜公侯將軍;中央官尚書郎以下和地方官刺史、太守以下一般都任用儒生。天賜三年(406)下令諸州置三刺史,郡置三太守,縣置三令長,其中一人為拓跋宗室,其餘為非宗室的鮮卑人或漢人。北魏政府面對漢族地區宗族強盛、塢堡甚多的局面,依靠那些宗族主作為統治的支柱,建立瞭宗主督護之制,由各地宗主來督護地方,負責征收租課和征發兵役徭役,實際上起著地方基層政權的作用。

拓跋珪推行勸課農耕,發展生產的政策。登國九年(394)打敗匈奴別部劉庫仁和劉衛辰兩部,占領五原(今內蒙古包頭西北)至稒陽塞(今內蒙古包頭東)外以後,在此實行大規模屯田,效果很好。拓跋珪破後燕,於天興元年強迫後燕境內數十萬漢族和其他各族勞動人民遷往平城附近,計口授田,分給他們耕牛農具,發展農業生產,使經濟力量不斷增強。

前期政治 天賜六年拓跋珪死,子拓跋嗣(明元帝)繼位。明元帝在位時對南朝劉宋發動進攻,奪取瞭黃河以南的司、兗、豫等州的大部分地區。泰常八年(423),明元帝死,其子拓跋燾(即魏太武帝拓跋燾)繼位,他先後滅夏[ID=xia_shiliuguo]、北燕,於延和元年(439)滅北涼,完成黃河流域的統一,結束瞭一百多年北方十六國分裂割據的局面,北朝從此開始。太平真君十年(449),太武帝又親率大軍擊敗北方的柔然,使其北徙,消除瞭長期以來對北魏的嚴重威脅。接著揮師南下,兵鋒直抵瓜步(今江蘇六合東南)。此時北魏疆域北至大漠,西至今新疆東部,東北至遼河,南至江淮。

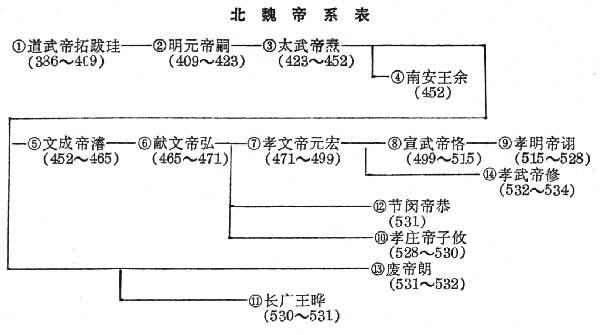

北魏帝系表

北魏帝系表

北魏建國後,其社會躍入封建制,生產力逐步發展。但在統治方式上,北魏前期仍然保留著濃厚的奴隸制殘餘,特別是在統一北方以前,繼續將戰爭中擄掠的人口沒為奴婢,賞賜給諸王貴族和有戰功者,從事農業和手工業的生產勞動。賦稅方面,在推行宗主督護制的地區,平均每戶每年的戶調是帛二匹,絮二斤,絲一斤,粟二十石,外加地方征收的調外之費帛一匹二丈。且任意增加臨時征調,動輒每戶要交三十、五十石粟。當時官吏沒有正式的俸祿,貪污、賄賂、高利貸公行。太武帝統治期間,大將公孫軌到上黨(今山西長治北),去時單馬執鞭,回來則從車百輛。拓跋統治者推行民族岐視政策。在戰爭中,被驅迫當兵的各族人民在前沖鋒,鮮卑騎兵在後驅逼。十二年,太武帝圍攻盱眙(今江蘇盱眙東北)時,寫信給劉宋守將臧質說,攻城的都不是我鮮卑人,你殺瞭他們,免得他們將來造反。北魏為瞭鎮壓其他民族的反抗,在氐、羌、盧水胡等族聚居的地區設置軍鎮,嚴厲統治。魏律規定犯謀反大逆者,親族男女不論少長全部處死。甚至還在實行原始的車裂法。

北魏前期落後的統治,引起各族人民連綿不斷的反抗鬥爭。其中規模最大的,是太平真君六年九月,雜居在今陜西、山西等地的漢、氐、羌、屠各等族人民在盧水胡人蓋吳領導下於杏城(今陜西黃陵西南)爆發的起義(見蓋吳起義)。諸少數族和漢族被壓迫人民爭相響應,起義軍很快發展到十餘萬人,東起潼關,西至汧隴(今陜西、甘肅交界處)。蓋吳派使者要求劉宋出兵聲援。一年後,起義軍雖被太武帝親自率軍鎮壓而失敗,但各族人民的共同鬥爭促進瞭民族的融合。

馮太後、孝文帝改革 為瞭緩和階級矛盾,北魏統治者力求限制地方豪強勢力,加強中央集權,使鮮卑貴族進一步封建化,並與漢族地主緊密結合,更有效地共同統治各族人民。因此馮太後和魏孝文帝元宏進行瞭一系列的改革:①首先整頓吏治。延興二年(472),政府規定,地方牧守治績好的可以久任,滿一年升遷一級;治績不好的即使就任不久,也要受到處罰,甚至降級。②延興五年,為改變過去州、郡、縣爭收租調的混亂局面,政府確定隻能由縣一級征收,征收時禁止使用大鬥、長尺、重秤。③太和八年(484)頒佈俸祿制,申明俸祿以外貪贓滿一匹絹佈的處死。次年頒行的均田令中,又規定地方守宰可以按官職高低給一定數量的俸田。所授公田不準買賣,離職時移交下任。④九年十月,頒佈瞭均田令,對不同性別的成年百姓和奴婢、耕牛都作瞭詳盡的受田規定。授田有露田、桑田之別。露田種植谷物,不得買賣,七十歲時交還國傢。桑田種植桑、榆、棗樹,不須交還國傢,可以出賣多餘的部分,買進不足的部分。還授土地時對老少殘疾鰥寡都給予適當的照顧(見均田制)。⑤九年或十年初,以三長制取代宗主督護制,采用鄰、裡、黨的鄉官組織,抑制地方豪強蔭庇大量戶口。⑥十年,孝文帝對租調制度也進行瞭相應的改革。新租調規定以一夫一婦為征收單位,每年交納帛一匹,粟二石。十五歲以上的未婚男女,從事耕織的奴婢每八人,耕牛每二十頭的租調,分別相當於一夫一婦的數量。⑦十八年,孝文帝排除穆泰、元丕及太子恂等鮮卑舊貴族和保守勢力的反對,把都城從平城遷至洛陽。⑧孝文帝改革鮮卑舊俗,主要是禁著胡服,改穿漢人服裝;朝廷上禁鮮卑語,改說漢話;規定鮮卑貴族在洛陽死後,不得歸葬平城,並改他們的籍貫為河南洛陽,改鮮卑姓為漢姓;鮮卑貴族門閥化,提倡他們與漢族高門通婚。⑨太和中,議定百官秩品,分九品,每品又分正、從。從品為北魏之首創。十九年,又按照傢世、官爵等標準,將代北以來的鮮卑貴族定為姓、族,姓為高,族次之,其中穆、陸、賀、劉、樓、於、嵇、尉八姓,“皆太祖已降,勛著當世,位盡王公,灼然可知者,且下司州、吏部,勿充猥言,一同四姓。”所謂四姓,一說為中原漢族高門崔、盧、李、鄭,一說為漢族甲、乙、丙、丁四種郡姓,後者似為確。班定姓族,使鮮卑貴族與漢士族得以進一步結合。

北魏石棺線刻畫(局部) 洛陽出土

北魏石棺線刻畫(局部) 洛陽出土

社會經濟的發展 在北魏王朝一個半世紀的歷史發展過程中,社會生產力逐步得到恢復和發展,中國北方自西晉永嘉之亂(310)以後,經過十六國時期的戰爭破壞,百姓死於兵革,斃於饑饉,幸存的人口不足50%。中原地區一派凋敝景象。北魏統一北方後,經過各族人民長期的辛勤勞動和共同鬥爭,生產關系得到瞭調整,生產有明顯的發展。特別是孝文帝改革後,自耕農民顯著增加,孝明帝正光以前,全國戶數已達五百餘萬,比西晉太康年間增加一倍多。農業、手工業都有顯著的發展。《洛陽伽藍記》稱北魏後期百姓殷富,年登俗樂,衣食粗得保障。在手工業方面,北魏後期煉鋼技術有新的成就,相州牽口冶(在今河南安陽)制成銳利的鋼刀。商業也逐漸活躍起來,太和以前,北方商業幾乎處於停頓狀態,錢貨無所周流。孝文帝時,元淑為河東太守,當地許多百姓棄農經商。隨著商業的發展,貨幣恢復流通,太和十九年,又重新鑄造“太和五銖”錢,規定此錢在京師及全國諸州鎮都可通行。宣武帝時,洛陽的商業相當繁榮,成為國際性的商業大城市。

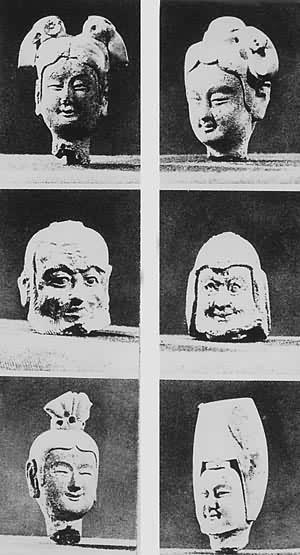

北魏洛陽永寧寺塔基陶影塑頭像

北魏洛陽永寧寺塔基陶影塑頭像

北魏的衰亡 隨著生產的發展和鮮卑貴族漢化的加深,北魏統治者日趨腐化,吏治逐步敗壞。高陽王元雍富兼山海,其住宅、園囿像皇宮一樣豪華,僮仆多達六千,妓女五百,一餐費數萬錢。他與河間王元琛鬥富,奢侈豪華程度超過西晉的石崇、王愷。被稱為餓虎將軍的元暉作吏部尚書時,賣官鬻職都有定價,人們稱吏部為賣官的市場,稱這些官吏為白晝的劫賊。地方州郡的刺史、太守也聚斂無已。他們征收租調時,恢復長尺、大鬥、重秤。繁重的兵役和徭役使大批農民傢破人亡。破產農民紛紛投靠豪強,重新淪為依附農民,或逃避賦役,入寺為僧尼。

北魏控制的編戶日益減少,影響瞭政府的收入。北魏統治者除加重剝削未逃亡的農民外,多次檢括逃戶,搜捕逃亡的農民。因而引起農民的反抗。延昌四年(515)冀州僧人法慶領導的大乘教起義,公開宣稱“新佛出世,除去舊魔”。北魏政府動員瞭十萬軍隊才鎮壓下去。

北魏初年,為瞭阻止柔然南下的威脅,東起赤城(今屬河北),西至五原修築長城;在沿邊要害處設置軍事據點,即沃野等六鎮。六鎮鎮將由鮮卑貴族擔任,鎮兵多是拓跋族成員或中原的強宗子弟。他們被視為“國之肺腑”,享有特殊地位。但遷都洛陽後,北方防務逐漸不被重視,鎮將地位大大下降,被排斥在“清流”之外,升遷困難。因而他們對北魏政府嚴重不滿,鎮兵的地位更是日趨低賤,與謫配的罪犯和俘虜為伍,受到鎮將、豪強殘酷的奴役和剝削,名為府戶。鎮兵對鎮將、豪強和北魏政府懷有強烈的階級仇恨。加之塞外的柔然不時進擾掠奪,也加深瞭士卒生活的困難。正光四年(523),終於爆發瞭六鎮起義。關隴、河北等地各族人民也陸續起義。激烈的階級鬥爭使北魏政權搖搖欲墜。邊鎮豪強集團利用當時的混亂局面,各自發展勢力。肆州秀容(山西朔縣北)的爾朱榮,聚集瞭北鎮豪強和流民,勢力發展最快。武泰元年(528),胡太後毒死孝明帝,自居攝政,爾朱榮以給孝明帝報仇為借口,進軍洛陽,在河陰將胡太後及大臣兩千餘人殺死,控制朝政(見爾朱氏之亂)。此後,內亂不止。永熙三年(534),北魏分裂成由高歡控制的東魏和宇文泰掌握的西魏。

科技文化的發展 北魏時期,科學文化取得瞭新的成就。北魏末年賈思勰所著《齊民要術》,是中國現存最古、最完整的農書,包括農藝、園藝、林木、畜牧、養魚和農產品加工等許多方面。它對從西周以來古代農業、手工業等方面取得的知識技術,都作瞭總結性的敘述。

魏末酈道元以《水經》為綱,寫成地理名著《水經註》,份量二十倍於原書。它詳盡地介紹瞭中國一千二百五十二條河流,闡明瞭水道的變遷,疆域的沿革,又以優美的文字記敘瞭各地的自然風光和民間故事,還記錄瞭礦藏、鹽井、溫泉、火山等情況,有重要的史料價值。

文學方面,北朝民歌充分體現瞭北方民族大融合的特征,風格剛健,語言質樸,感情真摯。《敕勒歌》、《折楊柳歌》、《木蘭詩》就是當時民歌的代表,楊衒之的《洛陽伽藍記》,既是一部地理名著,又是一部文學作品,《水經註》從文學角度看,也不愧為一本文字優美的遊記。

帝後禮佛圖石浮雕 河南鞏縣石窟第四窟

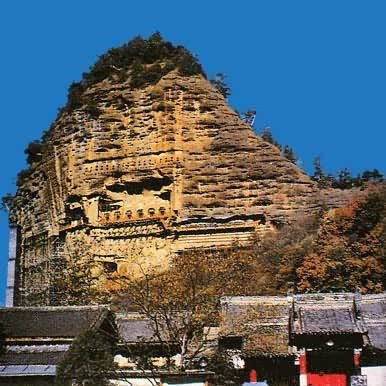

北魏雕塑藝術,集中表現在當時的石窟寺中。它繼承瞭秦漢以來中國的藝術傳統,也受到國外,特別是古代印度藝術的影響。摩崖石窟分佈很廣,西起今甘肅,東至今遼寧,保存至今的著名的有大同雲崗石窟,河南洛陽龍門石窟,甘肅敦煌石窟,以及甘肅天水的麥積山石窟、永靖的炳靈寺石窟,山西太原的天龍山萬佛洞,河南鞏縣的石窟寺等。在這些石窟寺中有古代藝術工匠所塑造出來的數以萬計的佛像,代表瞭當時中國雕塑藝術的最高水平,至今仍是馳名世界的藝術寶庫。(見彩圖)

帝後禮佛圖石浮雕 河南鞏縣石窟第四窟

北魏雕塑藝術,集中表現在當時的石窟寺中。它繼承瞭秦漢以來中國的藝術傳統,也受到國外,特別是古代印度藝術的影響。摩崖石窟分佈很廣,西起今甘肅,東至今遼寧,保存至今的著名的有大同雲崗石窟,河南洛陽龍門石窟,甘肅敦煌石窟,以及甘肅天水的麥積山石窟、永靖的炳靈寺石窟,山西太原的天龍山萬佛洞,河南鞏縣的石窟寺等。在這些石窟寺中有古代藝術工匠所塑造出來的數以萬計的佛像,代表瞭當時中國雕塑藝術的最高水平,至今仍是馳名世界的藝術寶庫。(見彩圖)

龍門石窟北魏賓陽中洞 河南洛陽

龍門石窟北魏賓陽中洞 河南洛陽

麥積山石窟 甘肅天水

麥積山石窟 甘肅天水