中國古代一種手持的防護械具。又稱“幹”,後來亦稱“牌”。形體多為長方形、梯形或圓形,背後有握持的把手。

原始形態的盾較簡陋,多用木、皮製造,或用藤條編制。進入青銅時代以後,盾仍多用藤木及皮革製造。在河南省安陽市殷墟發現的商朝盾牌,呈上邊略窄於下底的梯形,盾面繪有虎紋等圖案。已發現的西周時期的盾牌,也常是這種近於長方形的梯形。盾面多為皮質,常嵌有青銅鑄造的盾飾。盾飾多呈猙獰獸面狀,或人面狀,或僅有大的圓銅泡,主要用以加強皮皮盾的防護效能。春秋戰國時期的髹漆木盾,頂部作雙重弧形狀,表面繪有精美的圖案花紋(見彩圖)。秦漢時期,除沿用商周時期的長方形皮、木盾牌以外,還有鐵制的盾。西漢司馬遷撰《史記·樊噲傳》中記載樊噲在鴻門宴上護衛劉邦時,就手持鐵盾。但鐵盾並不普遍。

東周彩繪漆盾(湖南長沙出土)

中國歷史博物館藏 孫克讓攝

東周彩繪漆盾(湖南長沙出土)

中國歷史博物館藏 孫克讓攝

由於使用的民族和制造的地域不同,盾的名目也隨之不同,如《釋名》中記錄有出於吳地的大而平的盾稱為“吳魁”,出於蜀地的脊部隆起的盾稱為“滇盾”。由於用途不同,形狀與名稱也不同,例如與刀配合攻防作戰的步兵用盾,形狀狹而長,稱為“步盾”。車上使用的盾,形狀狹而短,稱為“孑盾”。步兵所持的長方形大盾,還可連鎖排列,形成一條結陣的防線。

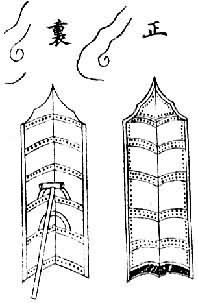

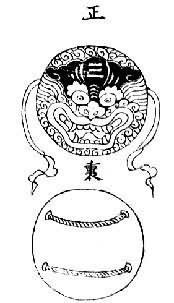

南北朝時期的重甲騎兵,人馬都披鎧甲,所以較少用盾;步兵則使用較大的長方形盾牌,中間縱凸脊棱,盾面常飾有獅子等獸面圖案。從敦煌莫高窟西魏壁畫中,可以看到當時步兵使用長盾作戰的圖像。在宋官方編修的《武經總要》中,記錄瞭當時軍隊經常使用的兩種盾,亦稱“旁牌”。如前圖所示,圖1是一種大而長的步兵旁牌,圖2是一種小而圓的騎兵旁牌。火器出現後,盾牌的防護作用日益降低,但直到清朝末年組建用新式槍炮裝備的“新軍”以前,盾仍然是軍隊中必備的防護械具。

圖1 步兵旁牌

圖1 步兵旁牌

圖2 騎兵旁牌

圖2 騎兵旁牌