7 世紀初穆罕默德創立和傳播於阿拉伯半島的麥加城,以後在世界各地獲得廣泛發展的宗教。與佛教、基督教並稱為世界三大宗教。在中國又稱回教、清真教、天方教。伊斯蘭一詞是阿拉伯語Islām的音譯,意思是“順從”,即順從唯一真主安拉的意志。信仰伊斯蘭教的人稱為穆斯林。現在全世界大約有8億人信仰伊斯蘭教,主要分佈在西亞、北非、南亞和東南亞等地。伊斯蘭教於7世紀中葉傳入中國,現有10個信仰伊斯蘭教的少數民族,共1450餘萬人(據1982年統計)。

教義簡介 伊斯蘭教義包括理論與實踐兩個部分。理論部分包括宗教信仰,即信安拉、信天使、信經典、信先知、信後世。另一個重要信條是信善惡均由安拉前定,但穆斯林學者對“前定”的解釋尚有爭議。實踐部分包括伊斯蘭教信徒必須遵行的“善功”和五項宗教功課,簡稱“五功”,即念“清真言”、禮拜、齋戒、納天課、朝覲。

伊斯蘭教的基本信條是:“萬物非主,唯有安拉;穆罕默德是安拉的使者”(即“清真言”)。認為安拉是宇宙萬物的創造者,是全能全知、無始無終、獨一無二、無形象、無所在、無所不在的真主;穆罕默德是安拉的使者和“封印的”(即最後的)先知。

伊斯蘭教的主要經典《古蘭經》是穆罕默德在傳教23年的過程中陸續傳述的“安拉的啟示”。麥加時期(610~622)的《古蘭經》以宣傳宗教信仰為主;麥地那時期(622~632)的《古蘭經》以立法制度為主。聖訓(哈迪斯)是《古蘭經》的補充。教法(沙利亞)是後來穆斯林學者以《古蘭經》和聖訓為根據,並參考被征服地區的法律和風俗習慣,因時制宜而制定的穆斯林行為的規范或法典。

伊斯蘭教在生活習慣上禁食自死物、血液、豬肉、未誦安拉之名而宰殺的牲禽等。禁酒在《古蘭經》中也有明文規定。

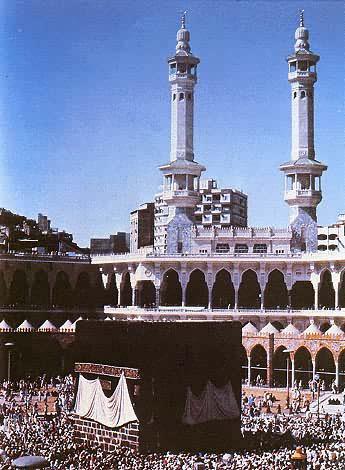

伊斯蘭教有三大聖地:麥加、麥地那和耶路撒冷(見彩圖)。有三大節日:開齋節(教歷10月1日)、古爾邦節(教歷12月10日)和聖紀(穆罕默德誕辰,教歷3月12日)。各教派還有自己的聖地和節日。

麥加的克爾伯神廟(天房)

麥加的克爾伯神廟(天房)

歷史上的伊斯蘭教 6世紀末、7世紀初,阿拉伯半島大多數地區處於原始公社制度解體階段,各部落為爭奪牧場、水源、土地和牲畜,經常發生戰爭,城鎮中的商業貴族和遊牧部落的氏族貴族,通過販賣奴隸、經營隊商貿易、發放高利貸,對廣大牧民、農民和手工業者進行盤剝。拜占廷帝國和波斯帝國對也門的爭奪、商道的改變使麥加等地的過境貿易迅速衰落,加深瞭阿拉伯半島的經濟和社會危機。氏族貴族和商業貴族為瞭擺脫危機,奪取新的土地和商道,要求實現半島的統一,建立一個強大的國傢。伊斯蘭教的產生適應瞭這一需要。穆罕默德以“安拉的使者”與“封印的先知”的身份宣傳“信主獨一”的教義,實現瞭阿拉伯人長期以來建立一個統一民族國傢的願望。在穆罕默德於632年逝世的時候,阿拉伯半島在伊斯蘭教的旗幟下已基本上成為一個統一的阿拉伯民族國傢。

穆罕默德逝世後,在阿拉伯人對外擴張的同時,伊斯蘭教在阿拉伯半島以外獲得瞭廣泛的傳播。在四大哈裡發時期(632~661),阿拉伯人占領瞭敘利亞、巴勒斯坦和波斯等地,伊斯蘭教發展成為一個東至阿富汗,西達埃及、利比亞的國際宗教;在倭馬亞王朝時期(661~750)又擴張到東達印度北部和中國邊境,西抵摩洛哥和西班牙,成為一個橫跨亞、非、歐三大洲的宗教。阿拔斯王朝時期(750~1258)出現瞭伊斯蘭教文化(或稱阿拉伯文化)的黃金時代,各民族穆斯林對保存和發展歐洲古代希臘羅馬文化的精華作出瞭貢獻。與此同時,伊斯蘭教的宗教學術(古蘭經註、聖訓、教法學、哲學)也達到瞭成熟階段,並產生瞭新舊學術思想的鬥爭。奧斯曼帝國時期(13世紀中葉至1924年土耳其共和國成立),伊斯蘭教勢力在東南歐獲得發展。在這一時期,伊斯蘭教通過印度穆斯林的商業活動,在印度尼西亞、菲律賓、馬來半島等地也得到廣泛傳播。1798年,法國拿破侖率軍侵入埃及,標志著伊斯蘭教世界淪為西方殖民地的開始。伊斯蘭各國人民多次掀起反抗殖民統治和封建壓迫的鬥爭高潮,如伊朗巴佈教徒起義、蘇丹的馬赫迪起義等。

反映政治分歧的教派鬥爭貫穿著伊斯蘭教的歷史。因哈裡發(穆罕默德繼任人)問題而產生的伊斯蘭教派有遜尼派、什葉派、哈瓦利吉派等,其中遜尼派(占多數)及什葉派的鬥爭一直延續到現代,嚴重地影響著穆斯林內部的團結。

現代的伊斯蘭教 1945年第二次世界大戰結束以來,伊斯蘭各國紛紛取得獨立,在第三世界占有重要地位,伊斯蘭教歷史進入瞭一個新的階段。伴隨著新國傢的獨立,出現瞭許多具有時代特征的新事物,如伊斯蘭共和國、伊斯蘭革命、伊斯蘭社會主義、伊斯蘭中心等。在國際伊斯蘭組織方面,最著名的有總部設於吉達的伊斯蘭會議組織、麥加的伊斯蘭世界聯盟、利比亞的宣教協會、吉隆坡的東南亞和太平洋地區伊斯蘭教理事會、伊斯坦佈爾的伊斯蘭歷史、藝術與文化研究中心等。阿爾及利亞每年一次舉行伊斯蘭思想討論會,對開展國際伊斯蘭文化交流起瞭促進的作用。伊斯蘭教進入第15世紀以來(教歷1400年元旦為公元1979年11月21日),全世界穆斯林紛紛舉行慶祝活動,一個新的伊斯蘭教復興運動正在興起。每年到麥加朝覲的人數最多時達到200多萬人。伊斯蘭教在亞非歐美和太平洋地區獲得巨大的發展。

參考書目

D.M. Holt, ed., The Cambridge Historyof Islam,4 vols,Cambridge University Press,Cambridge,1970.

賽義德·菲亞茲·馬茂德著,吳雲貴等譯:《伊斯蘭簡史》,中國社會科學出版社,北京,1981。(Sayyid Fayyaz Mahmud, A Short History of Islam, Oxford University Press,Karachi,London,1960.)

巴納·路易著,馬肇椿、馬賢譯:《歷史上的阿拉伯人》,中國社會科學出版社,北京,1981。( Bernard Lewis,The Arabs in History,Hucthinson University Press,London,1959.)