華東地區距海較近的內陸省。位於中國東部,地處長江、淮河中下遊。簡稱皖。東連江蘇、浙江,南接江西,西與湖北、河南為鄰,北部一隅與山東接壤。介於北緯29°24′~34°39′,東經114°54′~119°37′。面積13.94萬平方公裡,1990年人口5618.0813萬。轄7地區、9地級市、9縣級市和63縣。省會合肥市。

自然條件

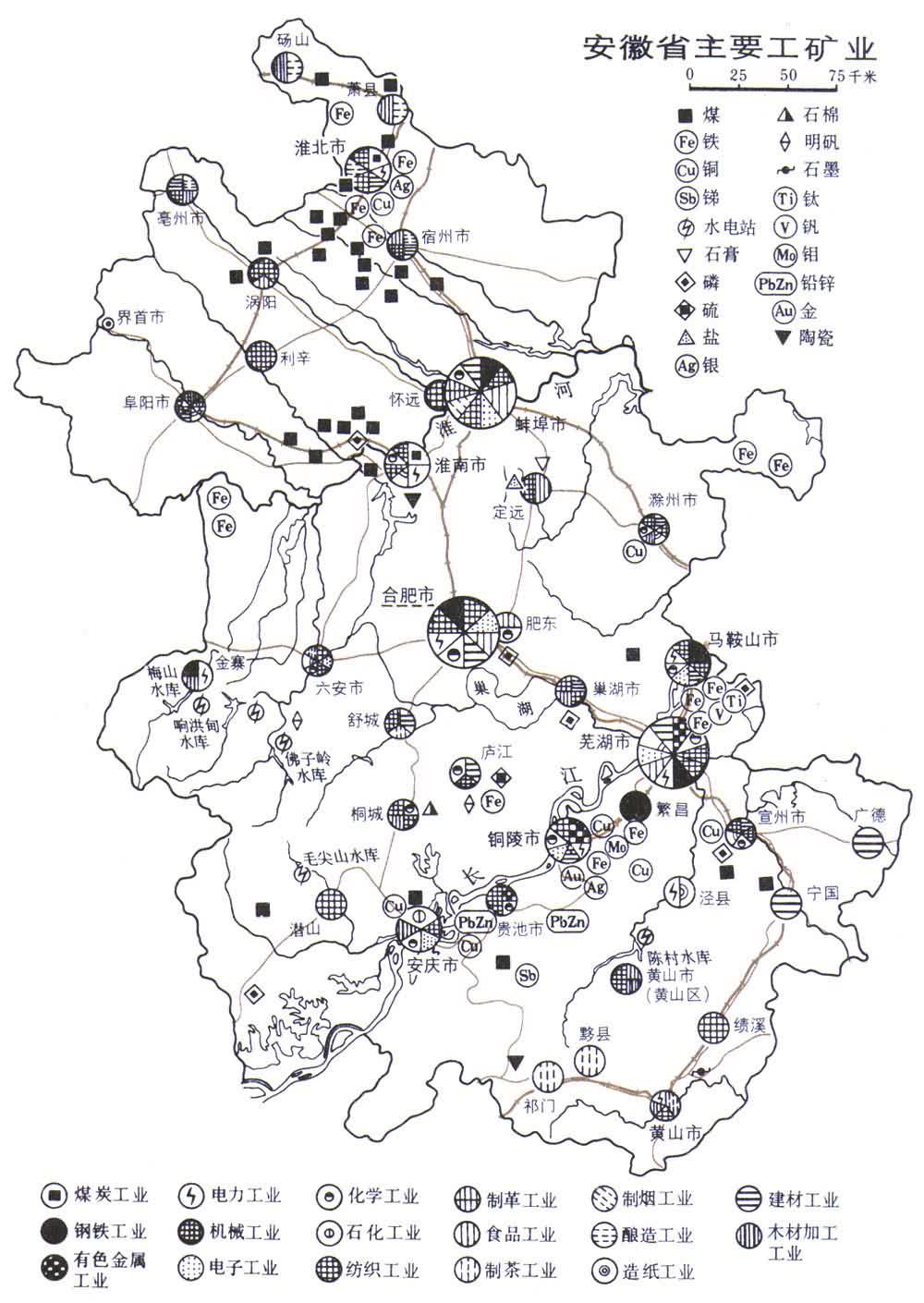

地質 省境地跨三大構造單元,淮北和沿淮兩側屬於中朝準地臺南部,地層中富含前震旦紀的沉積變質鐵礦(如霍丘)和二疊紀煤層(如淮南、淮北);皖西大別山區和江淮地區部分為秦嶺褶皺系的東端,分佈有前震旦紀沉積變質磷礦層(如宿松、肥東);沿江和皖南屬於揚子準地臺的東北部分,古生代和三疊紀為海水淹沒,廣泛沉積瞭層厚、質純的白雲巖和灰巖,燕山運動期間沿江一帶巖漿活動普遍、頻繁,形成瞭具有工業意義的鐵、銅、硫、釩、鉛、鋅、明礬石等礦藏和石油資源。在淮北地區近年又發現瞭金礦。

氣候、土壤、植被與地貌 季風氣候顯著,四季分明,終年溫和濕潤,並有明顯的南北過渡特征。其中淮河以北為暖溫帶半濕潤季風氣候;淮河以南、黃山山脈以北為北亞熱帶濕潤季風氣候;黃山山脈以南為中亞熱帶濕潤季風氣候。自然植被和土壤亦因此自北而南更迭,即落葉闊葉林-棕壤;落葉闊葉、常綠闊葉混交林-黃棕壤和常綠闊葉林-黃、紅壤。在主要栽培作物方面,也依次有小麥、雜糧、麥稻過渡和水稻占優勢的差異。

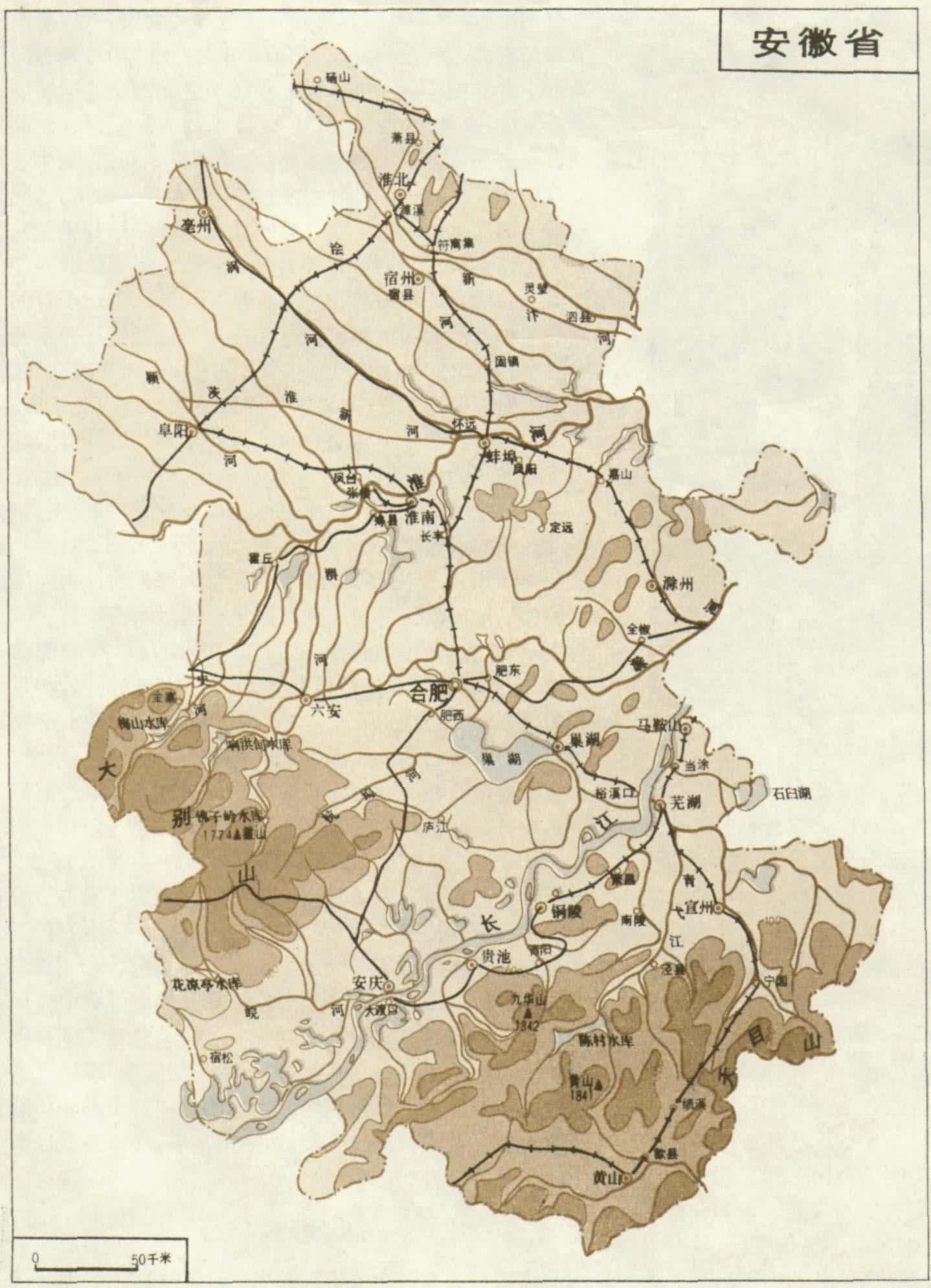

安徽省

安徽省

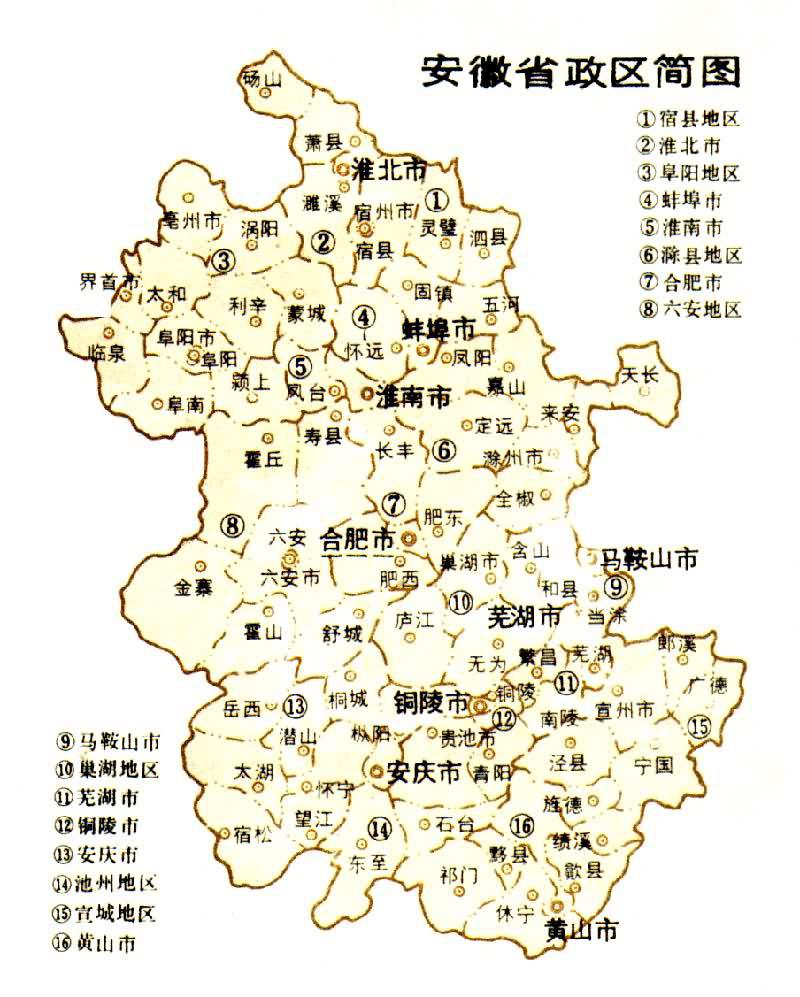

安徽省行政簡圖

安徽省行政簡圖

氣溫一般南高於北。年均溫14~16℃,1月均溫-0.6~4℃,7月27~29℃,10℃以上活動積溫為4620~5300℃。當強大寒潮過境時,往往氣溫驟降,甚至凍害越冬作物。無霜期約為200~250天。年降水量750~1700毫米,地區分佈一般南部多於北部,山地多於平原。皖北約750~800毫米,皖中約800~1000毫米,沿江一帶約1100~1400毫米,皖南約1600毫米,黃山光明頂為2373毫米,是全省降水量最多之地。由於季風和梅雨的不穩定性,各地歷年最大和最小降水量可相差1~3倍以上,夏季各月降水量的逐年變化更大,往往引起旱澇災害。旱災在皖北以春旱或春夏連旱居多,淮河以南多為夏旱或秋旱。澇災則以淮河流域較多,主要出現在7~8月;次為長江流域,多出現在6~7月。

安徽省地貌以平原、丘陵和低山為主。平原面積占全省總面積的31.3%(包括5.8%的圩區),丘陵占29.5%,山區占31.2%,湖沼窪地占8.0%。平原與丘陵、低山相間排列。

自然地理區 在中國綜合自然區劃中,全省分屬於4個自然地理區。

華北平原半旱生落葉闊葉林區 省境淮河以北及淮河南岸河漫灘地帶的皖北平原,屬此區的淮北平原亞區,地勢坦蕩遼闊,為華北平原的南部。海拔多在20~50米,自西北向東南微傾。淮河北側的支河向東南流入淮河和洪澤湖。平原北部深受黃河泛濫影響,近代沉積物覆蓋深厚。在排水不暢的低窪和微凹地區有鹽堿土和砂薑土分佈。農墾歷史悠久,自然植被多已無存,現為人工栽培的側柏、楊、柳、泡桐、刺槐、榆等。

20世紀50年代以來,結合治淮,興建瞭多項綜合利用水利工程,並開辟瞭新汴河、茨淮新河等,在防洪、灌溉、航運等方面發揮瞭顯著作用。

北亞熱帶長江中下遊平原混交林區 省境淮河南岸河漫灘地帶以南的皖中丘陵及長江沿江平原屬此區的長江下遊平原丘陵亞區。由河谷平原、湖盆平原(巢湖盆地最大)以及與這些平原相毗連的低山、丘陵、崗地等多種地貌類型組成。平原地區農業發達。丘陵地勢起伏,大部已墾為農田,其中西部的淠史杭灌溉區水源較豐,東部則水源缺乏,旱災突出。

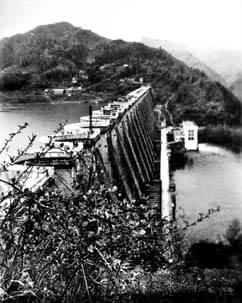

佛子嶺水庫

佛子嶺水庫

北亞熱帶泰嶺、大巴山混交林區 皖西大別山地屬此區的桐柏山-大別山亞區。大別山山高谷深、起伏急劇,多海拔千米以上的山峰,山間有海拔500米以下的斷陷盆地和河谷盆地,為農業基地。為充分利用山區水利資源,已先後在史河上遊修建梅山水庫,在淠河上遊修建磨子潭、佛子嶺(見佛子嶺水庫)和響洪甸水庫,在皖河上遊修建瞭花涼亭水庫,為全省水利資源利用率最高地區。但水土流失現象仍待進一步綜合治理。為省內重要林、茶區之一,亦有木材生產。部分林區已辟為自然保護區。

中亞熱帶長江南岸丘陵盆地常綠闊葉林區 皖南屬此區的浙皖低山、丘陵亞區。主要表現為三列東北—西南走向的平行山體,自北而南,依次為九華山、黃山和皖浙邊界的天目山,其中多山間盆地。黃山雄偉挺拔,並有奇松、怪石、雲海、飛瀑等景色,為馳名中外的旅遊勝地。九華山既是旅遊勝地,亦為中國四大佛教名山之一。青陽盆地、南陵盆地、屯溪-歙縣盆地等為山區工農業和交通運輸基地。皖南為省內重要林、茶產區。部分林區已辟為自然保護區。

發展簡史

安徽最古的文化屬距今約4000多年的龍山文化。此後,由於淮河流域毗鄰當時經濟、文化比較先進的中原地區,開發較早。《左傳》記載“禹會諸侯於塗山,執玉帛者萬國”。塗山就在今懷遠縣。春秋、戰國時代(公元前770~前221),省境中、西部屬於楚國領域,壽春(今壽縣)曾為楚國國都。中國歷史上最早的灌溉工程之一的芍陂,即位於壽春以南(今安豐塘即其遺址),灌溉大片農田,使淮南農業逐漸發展。秦、漢時期(公元前221~公元220),壽春仍為淮上重要都會;合肥則因地處江淮之間的交通運輸要道,也日益興起。東漢中期,傳入瞭用牛犁耕的方法,使淮南農業進一步發展。西晉末年(公元4世紀初),發生瞭大規模的人口南遷,中原的先進生產技術與經驗傳入,提高瞭當地的生產水平。隋、唐到北宋期間(6~12世紀),水利工程有較大發展,其中隋開辟的通濟渠(唐改名廣濟渠,即汴水),經宿縣、靈璧和泗縣入淮,溝通瞭黃河和淮河、長江的漕運渠道,促使淮河流域經濟進一步發展。北宋末年(12世紀初),中原人民又一次大規模南遷。再一次促進瞭沿江、江南地區的經濟發展。耕作業發展,茶、桑、麻栽培和手工紡織業也漸興起。而在淮河流域,則因戰亂,經濟發展受阻。黃河潰決南流奪淮,不但當時泛濫成災,且遺害於後世,成為淮河流域20世紀50年代以前多災多難的因素之一。

1876年蕪湖被辟為商埠,安慶和大通也被辟為外國輪船停泊港口。這時沿江地區原較有基礎的紡織等手工業,由於洋貨、洋佈的大量傾銷而漸衰落。1911年津浦鐵路通車,使位於津浦鐵路與淮河交結點的蚌埠漸興。1921年英美煙草公司在鳳陽一帶始種烤煙。近代工業由於民族資本力量薄弱而發展緩慢,1930年時僅於蕪湖、安慶、蚌埠等地有面粉廠,蕪湖有紡織廠,規模均很小,但采礦業卻有瞭發展,1906年英商開始開采銅陵銅官山銅礦,省內人士也集資成立瞭礦務局。1914年歐戰爆發,國際市場對銅鐵的需求猛增,刺激瞭鐵礦的開采,當時開采的鐵礦有桃沖山、寶興、福民、利民等,采出的礦石大都出口日本。省礦務局還先後開采瞭水東、饅頭山、烈山、大通等小煤礦。1929年官僚資本在淮南舜耕山煤田建礦,為淮南煤礦的前身。為便利運煤,又修建瞭到裕溪口的淮南鐵路。抗日戰爭時期,日本侵略軍掠奪馬鞍山、當塗等地的鐵礦和淮南的煤、廬江的礬,並於馬鞍山建立瞭小型煉鐵廠。抗戰勝利後,除淮南煤礦外,多數廠礦未能恢復。

人文概況

人口與民族 全省人口總數5618.0813萬,每平方公裡的人口平均密度為404人。其中沿江平原東部和皖北平原西部的人口密度較大,每平方公裡多在500~1000人;皖西山區和皖南山區的人口密度較小,多在150~250人。市鎮人口約占全省總人口的17.94%。

居民以漢族為最多,占總人口的99.42%。其他民族人數較少,其中回族占0.51%,此外,還有滿、壯、苗、彝、畬等民族。少數民族分佈在全省各地。

經濟概況 安徽省資源豐富。農產品中的糧食、棉花、油料、麻類、茶葉、烤煙的產量及礦藏資源中的煤炭、鐵礦、銅礦、硫鐵礦、明礬等的儲量,均居中國較前位次;經20世紀50年代以來的發展,安徽已為中國重要的農業省份之一,也是中國煤炭、鋼鐵、煉銅等工業的重要基地。

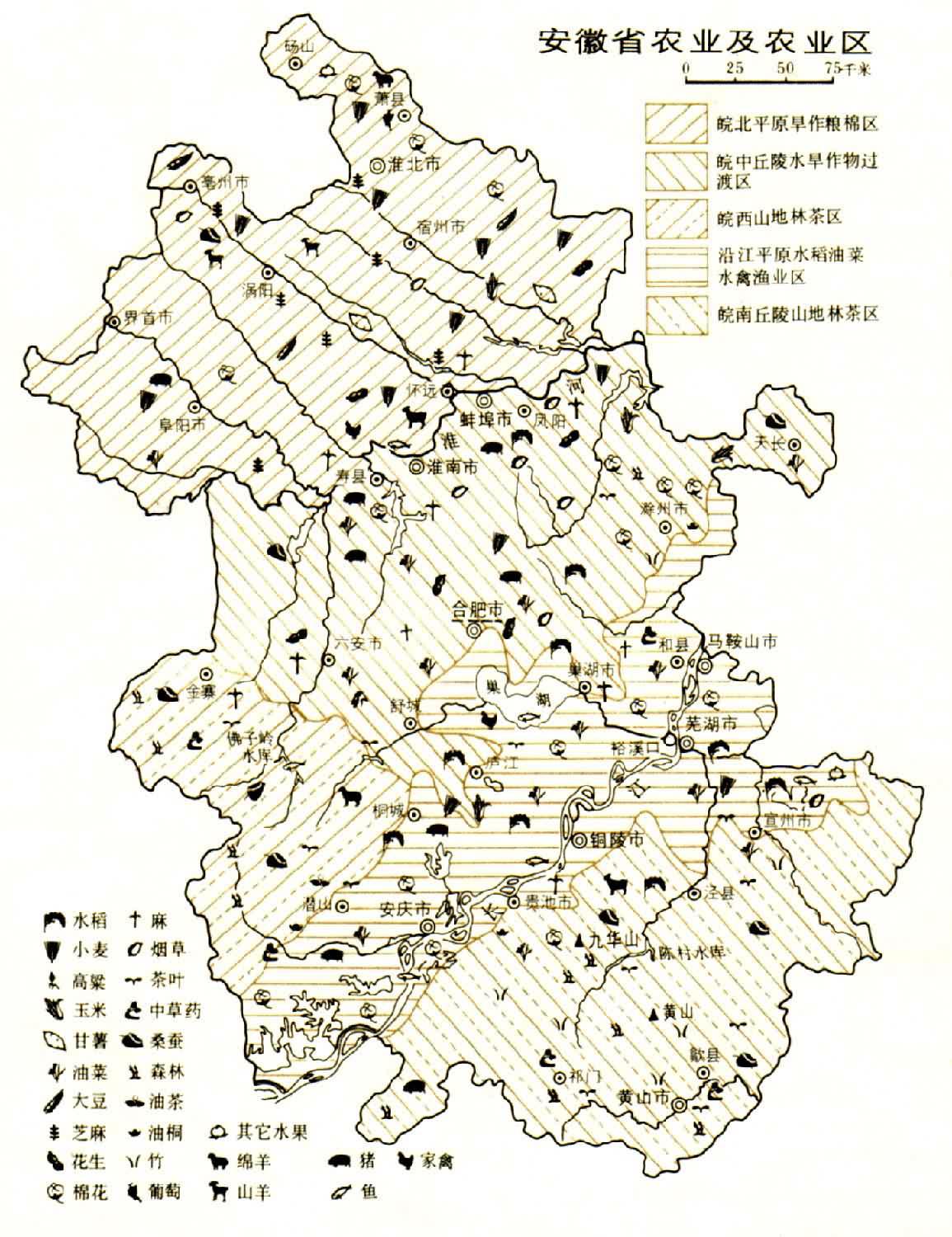

安徽省農業及農業區

安徽省農業及農業區

農業 全省耕地約436萬公頃,占土地總面積的31.4%;茶園、桑園、果園共占1.7%;林業用地占25.7%;宜農荒地占0.7%;宜林荒山荒地占10.0%;淡水面積占8.6%。土地資源的利用雖以耕地為主,但各地的墾殖指數和復種指數差別較大,發展大農業也有較大潛力。

① 糧食作物是安徽種植業的主體播種面積約占農作物總播種面積的75.1%,商品率為28.0%。1990年糧食生產總量2457.2萬噸,占全國第7位。六安、肥西、霍丘、廬江、懷遠、壽縣、長豐、鳳陽、天長等縣均為中國商品糧基地。糧食作物的構成,兼備中國南方和北方糧食作物的特點,既有旱地作物,又有水田作物。水稻和小麥是最重要的兩大糧食作物,分別占糧食總產量的1/2左右和1/4左右。小麥主要分佈在皖北平原,輪種的雜糧為薯類、大豆、玉米、高粱等。水稻主要分佈在沿江平原和巢湖流域,以雙季稻為主(也有一季中稻),與稻谷換茬的主要為油菜和綠肥。皖中丘陵則為水旱作物分佈的過渡地區,北部以旱地作物為主,南部水田作物比重較大。

② 經濟作物以棉花、麻類、茶葉、油菜、花生、芝麻、煙草等為主,其播種面積和產值僅次於糧食作物。1990年棉花產量為23.6萬噸,居全國第7位。棉花的種植以平原地區分佈較廣,其中長江沿岸一帶的沙土地是單產較高地區;皖北平原為全省棉田面積最廣、年產量最多地區。油菜種植遍及淮河以南各地,尤以巢湖周圍和沿江、江南較集中。近年來,淮河北側也先後種植油菜。全省油菜籽產量95.4萬噸,僅次於四川,居全國第2位。花生主要分佈在長江以北地區,合肥市附近較為集中。芝麻主要產於皖北平原西部,和毗鄰的豫東平原同為全國重要的芝麻產區,產量次於湖北、河南、居全國第3位。麻類以黃、紅麻最重要,多分佈於杭埠河流域和沿淮地區。全省年產黃、紅麻16.3萬噸,約占全國1/4,居全國第2位。烤煙產區主要為皖北亳州市、宿縣、固鎮、懷遠等地和皖中地區北部的定遠、鳳陽、嘉山等地,全省烤煙產量7.5萬噸,居全國第9位。茶葉品種多、產量大、質量好,是中國重要產茶省份之一。茶園主要集中在皖南山區和皖西山區。暢銷國內外市場的“祁紅”、“屯綠”、“黃山毛峰”、“太平猴魁”等,均為皖南山區名茶,而“舒綠”、“六安瓜片”等則為皖西山區名茶。全省產茶量5.36萬噸,居中國第5位。山區產桑蠶蠶繭,尤以青陽、績溪、涇縣、金寨等地為多,總產量1.88萬噸。

③ 森林分佈以山區為主,蓄積量占全省4/5以上。木本植物有1200種,其中有第三紀、甚至白堊紀以來殘存的珍貴樹種,已列為國傢保護對象。丘陵、平原地區多為四旁植樹,中、小徑材居多。林種以用材林居多,占85%以上,而經濟林等其他林種比重較小。樹種組成,針葉樹比闊葉樹多,松雜樹比杉樹多。竹林主要集中在皖南、皖西山區。

④ 畜牧業中以豬和牛為最多,次為羊。飼養豬、羊是農村主要傢庭副業,皖北尤為普遍。水牛主要分佈在淮河以南,黃牛以及馬、騾、驢等多集中在淮河以北。養禽業也很普遍,除肉、蛋外,羽毛及其成品也為暢銷品。

⑤ 全省水域廣闊,向為中國重要淡水漁業省份之一。擁有淡水魚類130餘種,其中經濟魚類40多種,以鯉科魚類最多,次為青、草、鰱、鳙等。宣州、當塗一帶的揚子鱷和長江中下遊的白鰭豚,均為中國特有的珍稀動物。

農業區 由於自然條件和社會歷史因素,皖西、皖南山區以林、茶為主,平原、丘陵區則自北而南逐步從旱地過渡為水田,熟制也有明顯不同。全省可分為5個農業區:

① 皖北平原旱作糧、棉區。全省最大、最重要旱作區,牲畜飼養量亦為全省之首。基本位於淮河以北,土地面積占全省27%,人口占36.6%,耕地面積占48.3%。以旱地為主,生產潛力較大,部分地區已發展為重要糧、棉生產基地。油料作物以大豆和芝麻為主。由於熱量條件的限制,大部分地區為一年兩熟和三年五熟制。水果以碭山酥梨、蕭縣葡萄等著名。

② 皖中丘陵水旱作物過渡區。以水稻、小麥為主的水旱兼作、一年兩熟區。位於淮河以南、江淮分水嶺—滁河一線以北,土地面積占全省23.7%,人口占21.5%,耕地占23.5%,以水田為主。花生、烤煙、畜禽占全省較大比重。淠史杭水利灌溉工程和駟馬山引江工程的興建,為農業發展提供瞭有利條件,部分地區已發展為重要商品糧基地。

③ 皖西山地林茶區。為省內僅次於皖南丘陵山區的林、茶基地。林業用地占全省24.3%,木材蓄積量占27.6%,茶葉產量約占18%。山區水庫可發展淡水養殖。利用山區特產可發展多種副業。安徽新興橘區位於區內大別山南麓,是中國柑橘生產的北緣地帶。

④ 沿江平原水稻、油菜、水禽、漁業區。為全省農業自然條件優越、生產水平較高地區,也是省內雙季稻和油菜主產區。位於江淮分水嶺—滁河一線以南的皖中沿江平原,人口占全省的27.6%,耕地占19.9%。雙季稻的種植以(綠)肥、稻、稻和油(菜)、稻、稻三熟為主。棉花、小麥等也占一定比重。部分地區已發展為重要商品糧基地。區內河湖眾多,水面約占全省1/3,水產品產量占全省1/2以上,但單產偏低,發展潛力較大。

⑤ 皖南丘陵山地林、茶區。全省森林資源和商品材最多地區,中國重要產茶區之一。林業用地占全省61.8%,木材蓄積量占58.8%,商品材約占80%,茶葉產量約占70%,毛竹蓄積量亦居全省之首。此外有一些重要經濟林、果木林等。

工業 1949年以前,全省僅有少數設備簡陋的食品、棉紗、采煤等廠礦,工業基礎薄弱。80年代已發展為中國煤炭、冶金的重要省份之一。電力、機械、化工、紡織、食品、建材、石油、造紙等工業也具相當規模。1990年工業總產值670.33億元,其中輕工業占51.4%,重工業占48.6%。

① 安徽為華東地區的能源基地,煤儲量居全國第6位,但居華東地區首位。煤田位於淮北、阜陽、蚌埠3市之間的三角扇形地區,以兩淮(淮南、淮北)礦區為主要基地,已探明含煤面積約2000平方公裡,儲量222.44億噸。且煤質優,品種齊,煤層條件較好。80年代以來,兩淮煤田已建為現代化的大型礦區。1990年產原煤3205萬噸。原煤除直接運往華東的一些省、市外,已大力發展坑口發電,把煤炭資源變為電能輸出。

1949年以前僅有少數城市有小型火力發電廠,年發電2400萬度。1949年以後,先後在淮南、淮北、合肥、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶等市新建、擴建大、中型火電廠。特別是在兩淮礦區,利用當地豐富的煤炭資源,建設3座大型電廠(其中淮北電廠屬於擴建,洛河、平圩兩電廠為新建),已成為華東地區最大的火力發電中心。皖西、皖南山區的水庫也分別修建瞭中、小型火電站。1990年全省發電量為194.2億度。高壓輸電線已將省內的火電、水電聯接起來,並與華東超高壓輸電線路連通,形成強大的電網。

省內第1個石油生產基地已於1989年底在皖東天長地區初步建成。

② 冶金工業包括黑色冶金和有色冶金工業。黑色冶金工業以馬鞍山鋼鐵公司為主,利用馬鞍山、當塗、繁昌等地的鐵礦資源,在馬鞍山煉鐵廠基礎上發展而成大型鋼鐵聯合企業。馬鋼生產的鋼材、火車車輪和輪箍,除供應國內需要外,還運銷東南亞國傢。合肥、淮南、蕪湖等市也分別建立瞭小型鋼鐵廠,其中合肥鋼廠較具規模。全省1990年生鐵產量285.5萬噸,鋼248萬噸,鋼材188.3萬噸,在國內占有一定地位。

淮南煤礦

淮南煤礦

安徽省主要礦業

安徽省主要礦業

有色冶金工業以煉銅為主。長江沿岸一帶有較豐富的銅礦,其中銅陵市的銅官山及其附近儲量最大。銅官山銅礦開采歷史較久,已建成現代化的煉銅聯合企業──銅陵有色金屬公司,占全國較重要位置。青陽、貴池開采的鉛、鋅礦,多運至蕪湖市冶煉。

③ 機械工業和化學工業,均為20世紀50年代以後所發展,現已初具規模。機械工業已有農業機械、工業設備、交通設備、電子工業等制造工業,為重工業中產值最多的部門,主要分佈在合肥、蚌埠、淮南、蕪湖等市,其中合肥機械工業門類較齊全,淮南以礦山機械為主,蕪湖和蚌埠的機床和船舶制造較有特色。

化學工業主要分佈於合肥、蚌埠、蕪湖、淮南、安慶、銅陵、馬鞍山等地,興建瞭制酸廠、氮肥廠和農藥廠;在銅陵、合肥等市興建瞭磷肥廠;還在安慶興建瞭石油化工廠和氮肥廠;在巢湖興建瞭維尼綸廠。此外,輪胎、塑料、制藥、日用化工也有較大發展。廬江的明礬礦和宿松、肥東、鳳臺的磷礦都已開采利用。

④ 食品、紡織工業產值均較高,分別占全省工業總產值的首位和第3位。食品工業主要集中在原料產地附近。如糧、油加工廠主要分佈在合肥、蕪湖、蚌埠、淮南、阜陽、安慶等市,制茶在黃山、蕪湖、六安等市,卷煙在蚌埠、合肥、蕪湖等市。釀酒業中,以亳州市的古井貢酒、濉溪的口子酒、蕭縣的葡萄酒最著名。

省內已建成初具規模的棉、毛、麻、絲等紡織工業及針織、化纖等工業、合肥、蕪湖、安慶、馬鞍山、蚌埠、淮南、淮北、阜陽等市都有較大規模棉紡織廠。蚌埠的毛紡廠和麻紡廠,合肥、蕪湖的絲織廠,亦具一定生產能力。

⑤ 其他工業主要有蚌埠的玻璃廠,寧國、蕪湖、巢湖、滁州、淮南等市、縣的水泥廠,淮南、蕪湖、涇縣的造紙廠等。涇縣的宣紙生產已有千餘年歷史,紙質優良,馳名中外,與徽墨、宣筆、歙硯合稱為“文房四寶”。特種美術工藝制品有蕪湖鐵畫、舒城竹席等。

工業分佈 主要工業集中於沿淮、沿江和津浦與淮南鐵路沿線。其中沿江地區以“全省工業走廊”而著稱。兩淮(見淮南市、淮北市)以煤炭、電力工業為主,機械、化學等工業也有一定基礎。馬鞍山市和銅陵市是冶金工業基地,安慶市是石油化工基地,合肥市是全省最大的多種工業中心,蚌埠、蕪湖等市也有多種中小型工業。縣和鄉鎮工業有較大發展,總產值約占全省工業總產值1/5左右。

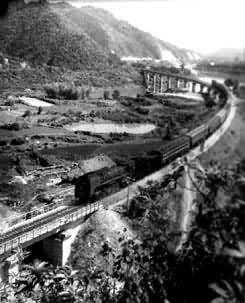

交通運輸 現有鐵路總長約2090公裡,京滬鐵路斜貫省境東北部,直接與省內的淮南線、符夾線相接,是安徽對外聯系的重要線路,已建成復線。隴海線橫貫省境北部,通過符夾線可與濉阜線相接,有利於淮北煤炭的外運。濉阜線、阜淮線和漯阜線均為加快兩淮煤田開發、減輕京滬鐵路運輸壓力而建;漯阜線為中國第一條跨省地方鐵路,阜淮線上的淮南淮河大橋為淮河上第一座公路、鐵路兩用橋,長度在華東僅次於南京長江大橋。淮南線是縱貫皖中地區、聯系長江和淮河流域的交通運輸幹線,通過水張支線,使淮南線成為淮南煤炭南運的主要運輸線。1958年在蕪湖市對岸建成的機械化程度較高的裕溪口港就是淮南煤炭的主要轉運港。長江以南有寧蕪、蕪銅、皖贛和宣杭4條鐵路線。前兩線基本與長江平行,沿線既是魚米之鄉,又是重要的冶金工業基地。皖贛線北接寧蕪、蕪銅、淮南3線和長江航運,縱貫皖南和贛東北山區,在江西貴溪與浙贛線相接,既能緩和滬寧、滬杭、浙贛3線運輸緊張狀態,又可縮短從南京繞道上海到江西鷹潭的運輸裡程約300公裡;同時對沿線各地的工農業生產和發展黃山旅遊事業也有重要作用。宣杭線北接皖贛線,南連浙贛線,為華東鐵路網南北第2條幹線的重要路段。正在興建中的重要幹線有合(肥)九(江)鐵路(1993年通車)。

皖贛鐵路

皖贛鐵路

全省公路通車裡程已達3萬公裡以上,淮北以宿州、阜陽為中心,江淮之間以合肥、蚌埠、六安、安慶為中心,江南以蕪湖、屯溪為中心,形成四通八達的公路運輸網,並和各鄰省互有公路相通。建於大別山區的3條山區公路共長125公裡,1991年初已正式通車。此外,還有合肥—南京高等級公路。銅陵長江公路大橋正在建設中。

內河水運通航裡程5515公裡,其中通航機動船的占1/3以上。長江是最主要的水運幹線,沿江有安慶、銅陵、蕪湖、馬鞍山等港口。蕪湖和馬鞍山都已辟為外貿運輸港口,前者是全省最大外貿港口和東部水陸交通樞紐,後者主要將鋼材直接外運出口。

淮河經浚治後,省境全部河段已通航輪船。溯淮而上,可達河南省的淮濱縣。淮河的較大支流如潁河、渦河等也可通航小輪。

合肥市的駱崗機場是現代化機場,有定期班機與北京、濟南、武漢、上海、杭州、廣州以及省內的阜陽、安慶、屯溪等地聯系。