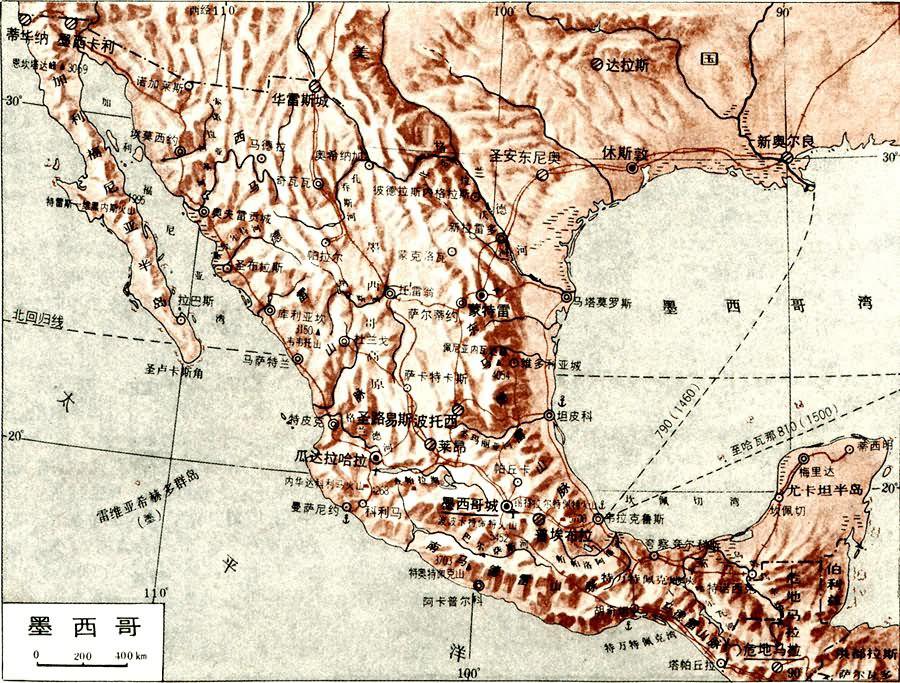

拉丁美洲國傢。位於北美洲南部,北鄰美國,東南接瓜地馬拉、伯利茲,東瀕墨西哥灣和加勒比海,西、南臨太平洋。面積1972547平方公裡,居拉丁美洲第三位。人口7852.4萬(1985),居拉丁美洲第二位。全國分為31個州和1個聯邦區。首都墨西哥城。

自然地理 地形 東、西、南三面為三列馬德雷山脈所環繞,內部為高原。高原和山地約占領土面積的的5/6,東、西兩側的沿海平原和尤卡坦半島地勢較低。西馬德雷山脈由西北—東南走向的許多條平行山脈組成,長1250公裡,寬80~250公裡,平均海拔2000米,最高峰韋韋托山海拔3150米;東坡平緩,西坡陡峭,為內地高原與太平洋沿海平原交通的障壁;山地大部分為熔巖所覆蓋,富金、銀、銅等金屬礦藏。東馬德雷山脈也呈西北—東南走向,長1200公裡,平均寬150公裡,北段平緩破碎,為一褶皺山地,海拔在1000米左右;南段山勢抬升到3000米以上,多火山和熔巖高原,富金、銀、鉛、鐵礦。兩條山脈之間的墨西哥高原,地勢由西北向東南升高,面積66.6萬平方公裡,以北緯23°~24°附近的山脈為界,分為兩部分:北部高原海拔800~1000米,內有許多被低山圍繞的沉積盆地,如馬皮米盆地、邁蘭盆地等,通稱“北部盆地”;南部高原地勢較高,海拔2000~2500米,地處國土中心部位,又稱中央高原,內有許多湖泊和山間谷地,如托盧卡谷地(2800米)、墨西哥谷地(2300米)、普埃佈拉谷地(2200米)等。高原富鉛、鋅、銻、汞、銀、錳等礦產資源。北緯19°線附近,從西向東聳立著300多座火山,稱橫斷火山帶,山勢居全國之冠,有全國最高峰錫特拉爾特佩特火山(5700米)和次高峰波波卡特佩特火山(5452米),以及伊斯塔西瓦特爾火山(5290米)、托盧卡火山(4558米)、內華達科利馬火山(4268米),還有20世紀40年代才出現的帕裡庫廷火山(2774米)。橫斷火山帶以南為東西向大斷層,巴爾薩斯-梅斯卡拉河谷蜿蜒其間。大斷層以南為東西走向的南馬德雷山脈,長1200公裡,平均寬100公裡,平均海拔2000米,最高峰特奧特佩山,海拔3703米,由火山侵入巖和古老巖漿巖構成,富鐵、銻、鉍等礦藏,地震頻繁。加利福尼亞半島長1223公裡,寬50~250公裡,平均寬度75公裡,有“瘦臂”之稱。它是北美海岸山脈的延伸,也多火山,大部分為500~1500米山地,地勢北高南低,最高點恩坎塔達峰3069米,東、西兩岸有狹窄的平原。墨西哥高原山地土壤肥沃深厚,火山熔巖堵塞成一系列的湖泊(其中有全國最大的湖泊查帕拉湖),為農牧業的發展提供瞭灌溉水源。東部墨西哥灣沿岸及大陸架蘊藏豐富的石油、天然氣、硫磺等礦。

氣候 北回歸線橫貫國土中部,地處亞熱帶和熱帶。但由於地形和風的影響,形成兩個顯著的特點:①氣候溫和。由於高原的存在及其自北向南升高的地勢,抵消瞭溫度由北向南的增高,因此除瞭沿海平原、低地為高溫區以外,整個高原年平均氣溫都在20℃上下,年較差很小,具有低緯熱帶高原氣候的特征。在冬季或初春,雖有北方冷氣團侵入,但很少凝霜下雪,對農作物影響不大。②國土面積43%屬幹旱半幹旱地區。位於副熱帶高壓帶,盛行東北信風,北部廣大地區,風從幹燥內陸吹來,年降水量在500毫米以下,甚至不足250毫米,形成大片荒漠和半荒漠。植物以多仙人掌為其特色,在全世界1000多種仙人掌中,墨西哥一國就有500多種,堪稱“仙人掌之國”(見彩圖)。

墨西哥的仙人掌

索諾拉州西北部和下加利福尼亞半島東岸,年降水量甚至不足100毫米。是全國最幹熱的地區,形成熱帶沙漠。但東北信風掠過濕熱的墨西哥灣,也給東南沿海地區帶來豐沛的降水,年降水量達2000~4000毫米,屬熱帶雨林氣候。尤卡坦半島氣候炎熱,由於地形南高北低,降水自北向南增多,由熱帶草原氣候轉為熱帶雨林氣候。中央高原由於東馬德雷山脈阻擋東北信風吹入,年降水量700~1000毫米,植被以松、杉、山毛櫸等混交林為主;但在東馬德雷山脈南段的迎風坡,年降水量在3000毫米以上,植被以常綠櫟樹、樟樹為主;山地氣候垂直分佈明顯。太平洋沿岸由於西馬德雷山脈的阻擋,西南氣流的影響僅局限於狹窄的沿海地帶,年降水量在1000毫米左右。

墨西哥的仙人掌

索諾拉州西北部和下加利福尼亞半島東岸,年降水量甚至不足100毫米。是全國最幹熱的地區,形成熱帶沙漠。但東北信風掠過濕熱的墨西哥灣,也給東南沿海地區帶來豐沛的降水,年降水量達2000~4000毫米,屬熱帶雨林氣候。尤卡坦半島氣候炎熱,由於地形南高北低,降水自北向南增多,由熱帶草原氣候轉為熱帶雨林氣候。中央高原由於東馬德雷山脈阻擋東北信風吹入,年降水量700~1000毫米,植被以松、杉、山毛櫸等混交林為主;但在東馬德雷山脈南段的迎風坡,年降水量在3000毫米以上,植被以常綠櫟樹、樟樹為主;山地氣候垂直分佈明顯。太平洋沿岸由於西馬德雷山脈的阻擋,西南氣流的影響僅局限於狹窄的沿海地帶,年降水量在1000毫米左右。

河流 大多比較短小,水量不大。墨、美邊境的北佈拉沃河(格蘭德河)是全國最長的河流,從華雷斯城至河口,全長2000公裡。東南沿海的格裡哈爾瓦河、帕帕洛阿潘河和烏蘇馬辛塔河的水量占全國河流徑流量的40%,過去經常泛濫成災,現築有水壩控制洪水。西南部的巴爾薩斯河水量占全國河流徑流量的15%,多急流險灘,富水力資源。西北部沿海平原上的索諾拉河、亞基河、富埃爾特河等,水量不大,但流經西部幹旱地區,灌溉意義極大。北部高原屬內流區,河流少而短,最重要的是納薩斯河和阿瓜納瓦爾河,沿岸是全國著名的棉產區。尤卡坦半島由海拔200米左右的石灰巖臺地構成,雨水幾乎全部沿著石灰巖孔隙滲入地下,屬無流區。

居民 1981年的全國人口中,印歐混血種人占91%以上,遍佈全國;印第安人占7.3%,包括阿茲特克、馬雅、薩波臺克、奧托米和米斯臺克等部族,主要集中在中央高原南部、太平洋沿岸、尤卡坦半島和韋拉克魯斯州。人口增長率70年代初為35‰,1981年已降低到25‰。人口密度每平方公裡39.8人,比拉丁美洲平均人口密度高一倍以上。中部地區面積占全國16.8%,集中全國人口52.7%;北部地區面積占53.4%,人口隻占21.5%。城鎮人口占67%(1981)。全國從業人員中,34%從事農業,25%從事工業,41%從事服務行業。88.7%的居民信奉天主教。西班牙語為國語。少數民族主要講印第安語。

領土形成和經濟開發過程 墨西哥是美洲著名的文明古國。世界著名的古馬雅文化就淵源於尤卡坦半島,公元4~9世紀達到全盛時期。1325年阿茲特克人在中央高原墨西哥谷地的特斯科科湖中的小島定居,建立特諾奇蒂特蘭城(墨西哥城的前身),15世紀中葉建立瞭以該城為首都的大帝國。它在農業、手工制陶、紡織、金屬加工和建築方面發展到相當高的水平(見彩圖)。

墨西哥城的壁畫

1521年淪為西班牙殖民地。1535年成立以墨西哥城為統治中心的新西班牙總督轄區,其范圍包括現在墨西哥的全部領土、美國南部、巴拿馬以北的中美洲以及西印度群島。長達300年的殖民統治時期,殖民者傳入瞭西班牙的宗教、文化、語言和風俗習慣。還建設城市、道路和港口,開發金銀礦山,發展紡織、制革和農產品加工工業,在農村建立大莊園和種植園,種植小麥、辣椒、可可、煙草和甘蔗,飼養馬和牛羊,使其成為輸出農礦產品的殖民地。由於西班牙人廣泛與印第安人通婚,形成瞭至今占墨西哥人口絕大多數的印歐混血種人。1821年獨立,1824年成立聯邦共和國。1836~1853年美國用挑起武裝叛亂和發動侵略戰爭等手段,使墨西哥喪失瞭得克薩斯、上加利福尼亞、新墨西哥、亞利桑那、內華達、猶他以及科羅拉多的一部分和塔毛利帕斯、科阿韋拉的北部等230多萬平方公裡領土,約占當時墨西哥領土面積的一半以上。20世紀上半葉,中央高原地區由於礦產豐富,農牧業發達,仍為其經濟中心,墨西哥城、瓜達拉哈拉、萊昂、普埃佈拉、克雷塔羅等城市興辦瞭紡織、面粉、皮革等輕工業。北部高原以托雷翁為中心的拉古納地區是當時著名的棉產區;廣大的北部、東部和尤卡坦半島,經濟落後,人口稀少。第二次世界大戰以後,東部墨西哥灣沿岸地區隨著石油資源的開發和熱帶農業的發展,中央高原人口向東移動,經濟發展較快,形成坦皮科、波薩裡卡、誇察誇爾科斯等以石油工業或石油化工工業為主的城市。北部邊境地區興起“客戶”工業,形成瞭若幹工業城鎮。太平洋沿岸和科羅拉多河下遊灌溉農業的發展,形成瞭索諾拉、錫那羅亞、納亞裡特、下加利福尼亞等州的大型灌溉農業區。

墨西哥城的壁畫

1521年淪為西班牙殖民地。1535年成立以墨西哥城為統治中心的新西班牙總督轄區,其范圍包括現在墨西哥的全部領土、美國南部、巴拿馬以北的中美洲以及西印度群島。長達300年的殖民統治時期,殖民者傳入瞭西班牙的宗教、文化、語言和風俗習慣。還建設城市、道路和港口,開發金銀礦山,發展紡織、制革和農產品加工工業,在農村建立大莊園和種植園,種植小麥、辣椒、可可、煙草和甘蔗,飼養馬和牛羊,使其成為輸出農礦產品的殖民地。由於西班牙人廣泛與印第安人通婚,形成瞭至今占墨西哥人口絕大多數的印歐混血種人。1821年獨立,1824年成立聯邦共和國。1836~1853年美國用挑起武裝叛亂和發動侵略戰爭等手段,使墨西哥喪失瞭得克薩斯、上加利福尼亞、新墨西哥、亞利桑那、內華達、猶他以及科羅拉多的一部分和塔毛利帕斯、科阿韋拉的北部等230多萬平方公裡領土,約占當時墨西哥領土面積的一半以上。20世紀上半葉,中央高原地區由於礦產豐富,農牧業發達,仍為其經濟中心,墨西哥城、瓜達拉哈拉、萊昂、普埃佈拉、克雷塔羅等城市興辦瞭紡織、面粉、皮革等輕工業。北部高原以托雷翁為中心的拉古納地區是當時著名的棉產區;廣大的北部、東部和尤卡坦半島,經濟落後,人口稀少。第二次世界大戰以後,東部墨西哥灣沿岸地區隨著石油資源的開發和熱帶農業的發展,中央高原人口向東移動,經濟發展較快,形成坦皮科、波薩裡卡、誇察誇爾科斯等以石油工業或石油化工工業為主的城市。北部邊境地區興起“客戶”工業,形成瞭若幹工業城鎮。太平洋沿岸和科羅拉多河下遊灌溉農業的發展,形成瞭索諾拉、錫那羅亞、納亞裡特、下加利福尼亞等州的大型灌溉農業區。

經濟地理 拉丁美洲經濟發達的國傢之一,國內生產總值僅次於巴西。1950~1980年間,國內生產總值平均每年增長6%以上。1984年工礦業、農林牧漁業和服務業在國民經濟中所占的比例分別為41%、8.5%和50.5%,成為一個以工業為主、部門結構比較平衡的國傢。發展工業所需的原料和動力基本自給,工業已初步形成體系。生產分佈仍偏集於中央高原。廣大的北部地區、南部山區、加利福尼亞半島和尤卡坦半島仍處於工業落後、人口稀少、交通不便的狀態。

工礦業 在經濟中占主導地位。主要工業部門有采礦、石油、冶金、化工、汽車、紡織、食品和水泥等。機械工業比較薄弱,機床等重工業設備幾乎全賴進口。

采礦業是最早發展的工業部門,過去受外國資本控制。目前,本國資本已控制采礦業的96%。1981年銀、鍶、石墨、重晶石、天青石等產量均居世界首位;硫磺產量居世界第三位;螢石、砷、鉍、鎘等產量也名列世界前茅。產地主要集中在北部6個州:奇瓦瓦、薩卡特卡斯、聖路易斯波托西、科阿韋拉、杜蘭戈和索諾拉州。

石油工業是經濟的重要支柱。20世紀初開始發展,由英美資本開發,1918~1926年成為僅次於美國的世界第二大產油國。1938年實行石油國有化。1972年在南部發現雷福馬爾油田,1976年發現各油田深層的白堊系地層比第三系地層儲油更為豐富,1978年又發現韋拉克魯斯州奇孔特佩克大油田。1982年石油探明儲量為98.2億噸;天然氣儲量2.15億立方米,居拉丁美洲首位。雷福馬爾和奇孔特佩克兩個大油田的儲量占全國探明總儲量的85%。1982年產原油13670萬噸,居拉丁美洲第一位,世界第四位。石油及石油產品出口占全國出口總額的75%。油田主要集中在墨西哥灣沿岸和近海大陸架,可分為北、中、南3區:北區主要由東北部的雷諾薩和北部的薩維納斯生產天然氣;中區即老石油“黃金帶”,包括韋拉克魯斯盆地和波薩裡卡油田,石油產量約占全國的20%,但自奇孔特佩克大油田發現後,又出現新的發展前景;南區即新的石油“黃金帶”,主要分佈在塔瓦斯科州、恰帕斯州境內誇察誇爾科斯與佩梅克斯城之間,還包括坎佩切灣大陸架油田,石油產量占全國70%以上,其中雷福馬爾油區所屬的卡克特斯、撒馬裡亞等油田又占該區產油量的85%。在原油開采的基礎上,大力發展石油提煉和石油化學工業,並修建瞭貫通南北長達1200多公裡的輸油管道和輸氣管道,基本實現瞭原油、天然氣及石油產品的輸送管道化。1982年全國已有9座煉油廠,年煉油能力6445萬噸。油品已自給有餘。1981年生產石油化工產品916萬噸,居拉丁美洲首位。

鋼鐵工業始於1903年,60和70年代引進新技術後迅速發展。1981年產鋼775萬噸,生鐵500多萬噸,在拉丁美洲僅次於巴西。杜蘭戈州有全國最大的塞羅德馬卡多鐵礦,科阿韋拉州的薩皮納斯有優質的煉焦煤,石灰石取自東馬德雷山脈,鋼鐵廠主要設於原料產地之間的蒙特雷和蒙克洛瓦。墨西哥城附近則利用廢鐵煉鋼。1976年在南部巴爾薩斯河口興建瞭一座年產130萬噸的洛斯特魯查斯鋼鐵廠。1980年鋼材自給率達76.9%。

汽車工業是新興部門。1981年生產小汽車36.8萬輛,卡車14.4萬輛,為拉丁美洲三大汽車生產國之一。主要分佈在墨西哥城及其東南的普埃佈拉。前者還生產拖拉機和火車車輛等。

輕工業是墨西哥的傳統工業,在工業中居重要地位。主要有紡織、食品、卷煙、造紙、制革等,大都為中小企業,依靠本地原料進行生產,分佈接近原料產地,主要中心是墨西哥城、瓜達拉哈拉、萊昂[ID=lai_mo]、普埃佈拉等大城市。60年代中,政府吸引外資在北部邊境地區建立以出口為主的加工裝配工業,稱“客戶”工業。企業種類繁多,從簡單的加工、裝配到尖端技術產品生產,如機器、儀表、電器等,主要集中在蒂華納、華雷斯和墨西卡利3個邊境城市。70年代起,“客戶”工業在沿海和內地也有所發展。

圖拉煉油廠一角

圖拉煉油廠一角

農業 墨西哥是“玉米的故鄉”,並為番茄、甘薯和煙草的原產地之一。農業在國民經濟中仍占重要地位,部門齊全,種植業、畜牧業和漁業發展比較平衡,農作物種類多樣,糧食作物、經濟作物和園藝業比較協調。1982年全國有耕地2345萬公頃,占土地總面積12%,平均每人有耕地5畝;主要分佈在中央高原的山間盆地與沿海平原區。種植業仍居農業首位,約占農牧業總產值的2/3,主要糧食作物為玉米、小麥、豆類、稻米、高粱和燕麥,1982年谷物總產量2029萬噸,尚不能自給。主要經濟作物有棉花、甘蔗、煙草、劍麻和咖啡。此外還盛產各種水果和蔬菜。在農業發展中十分重視品種改良和灌溉工程的建設。小麥品種改良已取得卓越的成績,全國平均畝產500斤。“墨西哥小麥”已被引種到世界許多國傢。棉花也以纖維長、質地優良著稱。1981年產棉花34.4萬噸。國土近一半為幹旱和半幹旱地區,農業必須依靠灌溉。政府早在20世紀20年代就制訂瞭規模宏大的水利工程計劃。1948年前以地方性灌溉工程建設為主,1948年起以西北地區為重點進行全國性灌溉工程建設,其中跨流域調水工程──西北水利資源規劃1976年動工;其次是東南部的防洪、發電和熱電資源開發。到1975年止,灌溉面積已占耕地面積20%。主要農作物生產具有地區專業化的特點。中央高原素有“墨西哥谷倉”之稱,玉米、小麥、豆類作物分佈普遍。西海岸是現代化的大型灌溉農業區,其中索諾拉州的小麥產量占全國一半,錫那羅亞州的水稻產量占全國半數以上。墨西哥灣沿岸一帶是熱帶作物區,塔巴斯科州的可可、韋拉克魯斯州的咖啡均在國內占重要地位。北部地區以種植棉花為主,多分佈在灌溉方便的盆地和河流兩岸。劍麻幾乎全部分佈在尤卡坦半島上。

農民正在收割小麥

農民正在收割小麥

畜牧業比較發達。1980年牧場面積有7600多萬公頃,占土地面積38.7%,經營粗放。1982年全國有牛3682萬頭,綿羊665萬頭,山羊1038萬頭,豬1826萬頭。活畜和肉類有少量出口。牛、羊、馬主要分佈在北部高原,豬主要分佈在中央高原。海岸線長達9200公裡,大陸架面積超過43萬平方公裡,漁業資源豐富。主要有蝦、金槍魚、沙丁魚、鳀魚、牡蠣等。1982年漁獲量130多萬噸,其中蝦的產值占漁業總產值一半以上,是重要出口物資。

交通運輸業 鐵路有20餘條,1983年全長約2.58萬公裡,主要幹線以墨西哥城為中心,通向南北邊界和各農礦產區。擁有拉丁美洲最現代化的公路網,1982年公路全長21.4萬公裡,其中鋪面公路約占1/3,負載全國70%的客運和60%的貨運。海運約承擔對外貿易的半數,主要海港有墨西哥灣的坦皮科和韋拉克魯斯,其次是太平洋岸的馬薩特蘭和曼薩尼約。航空運輸也很發達,有60多條國內航線和30多條國際航線,墨西哥城、瓜達拉哈拉、蒙特雷、馬薩特蘭為主要航空中心。

旅遊業 墨西哥為發展中國傢旅遊業最發達的國傢之一。1984年到墨西哥的遊客有480萬人,其中絕大多數是美國人,旅遊業的純收入為12.5億美元,是外匯收入的重要來源之一。

經濟區 全國分為8個經濟區:①中南部區。位於全國心臟地帶,面積占全國3.7%,人口占全國30.2%。高原地形,氣候溫和濕潤。經濟發達,工業產值占全國一半以上。以加工工業為主,原料大都靠進口,主要集中在墨西哥城、普埃佈拉(紡織、汽車)和克雷塔羅(紡織、食品)等城市。農業以集約經營為主,產品供首都墨西哥等城市。②東部區。面積占8.2%,人口占13%。氣候濕熱。石油產量占全國90%以上。工業主要分佈在韋拉克魯斯(紡織、食品)、米納蒂特蘭(煉油)和誇察誇爾科斯(石油化工)等城市。農業主要種植甘蔗、可可、咖啡等熱帶作物及玉米。畜牧業以養牛為主。③西北區。面積占20%,人口占7.4%。海岸平原為主,氣候幹旱炎熱。以灌溉農業為特色。主要種植棉花、小麥、番茄、煙草、甘蔗等作物。漁業占全國重要地位。加工工業主要集中在蒂華納(裝飾品、食品)、墨西卡利(棉花加工、運輸設備)、埃莫西約(鑄造、罐頭、制革)、瓜伊馬斯(魚類加工)、奧夫雷貢(棉花加工)、拉巴斯(罐頭、制革)和庫利亞坎(食品)等城市。④北部區。面積占31.2%,人口占10%。地勢較平坦,氣候幹旱。農業局限於灌溉方便的河谷盆地內,實行棉、麥專業化生產。煤、鐵、鉛、鋅、銅、銀和稀有金屬礦的開采,促進瞭鋼鐵和有色冶金業的發展。加工工業主要集中在蒙特雷(冶金、紡織、化學、機器裝配等)、薩爾蒂約(毛紡、機器裝配)、奇瓦瓦(木材加工)和華雷斯城(紡織、面粉、畜產品加工)等城市。⑤東北區。面積占7%,人口占12.1%。西部為東馬德雷山地,東部為沿海平原。氣候幹燥。灌溉農業以棉花、甘蔗占優勢,粗放的畜牧業為出口服務。雷諾薩地區是全國主要天然氣產區之一。加工工業主要集中在坦皮科(煉油、造船)、新拉雷多(天然氣、紡織、制鞋)和馬塔莫羅斯(制革、棉紡)。⑥中西部區。面積占10%,人口占18.5%。山地和谷地相同,氣候濕潤。農業具有專業化生產的特點,產品大部供應當地市場。采礦業以奧特蘭的錳礦為主。加工工業主要集中於瓜達拉哈拉(化學、紡織、金屬加工)、萊昂(紡織、制鞋)和聖路易斯波托西(冶金、紡織)等城市。⑦尤卡坦區。面積占6.5%,人口占2.1%。劍麻是本區經濟支柱,還有玉米、熱帶水果、奇克萊樹膠等林產品。工業以劍麻加工和食品為主,集中在梅裡達。⑧南太平洋區。面積占13.2%,人口占12.4%。地勢崎嶇。熱帶幹旱氣候。農業以種植玉米為主。畜牧業以豬、羊、牛為主,經營粗放。煤、鐵資源豐富,並有因菲耶尼約、維利伊塔兩大水電站,依之建立起洛斯特魯查斯鋼鐵廠和加工工業。