蘇聯第二大城市,俄羅斯聯邦列寧格勒州首府。位於波羅的海芬蘭灣東岸、跨涅瓦河口。市區面積570平方公裡(包括水域面積58平方公裡),人口486.7萬(1985)。

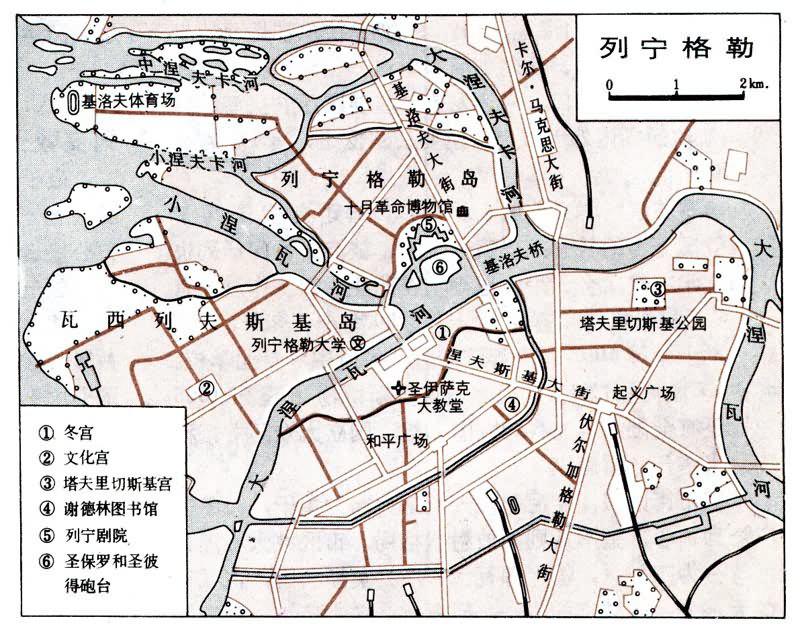

城市建在涅瓦河河口兩岸和三角洲近百個島嶼上,其中較大島嶼42個(見彩圖)。

蘇聯列寧格勒市鳥瞰

涅瓦河自東南分汊流入,自南向北主要有大涅瓦、小涅瓦和大涅夫卡河,以及小河和運河60多條(總長160多公裡),由400多座橋梁相連接,有“北方威尼斯”之稱。地勢低平,海拔1.5~3米,從建城起涅瓦河已泛濫250多次,其中1824年和1924年兩次洪水使城市遭受很大損失。現在河流兩岸已築起永久性河堤。溫和大陸性氣候,年平均氣溫4.6℃。冬季較寒冷,1月平均氣溫-8℃,積雪期持續130餘天;夏季涼爽,7月平均氣溫17.7℃。年降水量585毫米。初夏有“白夜”景象。

蘇聯列寧格勒市鳥瞰

涅瓦河自東南分汊流入,自南向北主要有大涅瓦、小涅瓦和大涅夫卡河,以及小河和運河60多條(總長160多公裡),由400多座橋梁相連接,有“北方威尼斯”之稱。地勢低平,海拔1.5~3米,從建城起涅瓦河已泛濫250多次,其中1824年和1924年兩次洪水使城市遭受很大損失。現在河流兩岸已築起永久性河堤。溫和大陸性氣候,年平均氣溫4.6℃。冬季較寒冷,1月平均氣溫-8℃,積雪期持續130餘天;夏季涼爽,7月平均氣溫17.7℃。年降水量585毫米。初夏有“白夜”景象。

1703年建要塞和通海門戶,稱聖彼得堡。1712年俄國首都從莫斯科遷此,並建造船、火藥、制幣、紡織等工廠,與西歐開展貿易。18世紀中葉人口達10萬。18世紀末又興建金屬加工和冶煉鑄造等工業部門。與內地的聯系迅速發展,先後開鑿上沃洛喬克、拉多加外圍、馬林斯克和齊赫文等運河。19世紀上半葉開始修築通向內地的多條放射狀鐵路,興建造船、機械、化工、紡織和造紙等現代工業部門。1913年人口達240萬,超過瞭當時的莫斯科。1914年改名為彼得格勒。1917年11月7日列寧在此領導十月社會主義革命,推翻瞭沙皇統治,建立起蘇維埃政權,成為俄羅斯蘇維埃共和國首都。1918年3月首都遷回莫斯科。1924年列寧逝世後改今名。

十月革命後,工業發展很快,1940年工業生產水平超過1913年的12.4倍,工業職工達80萬人。第二次世界大戰期間,城市被德軍包圍872天,破壞嚴重。1949年工業生產恢復到戰前水平。1970年工業產值比1940年增長5.4倍,成為僅次於莫斯科的蘇聯第二大工業中心,工業產值占蘇聯的6%左右。機械制造業產值占全市工業總產值的40%以上,職工人數占全市工人一半以上,固定資產占全市的60%。電站設備、艦船、機床和精密儀表生產占重要地位,其中發電機產量占蘇聯1/2以上,列寧金屬工廠(生產大型汽輪機、水輪機)、基洛夫電力工廠(大型汽輪發電機及水輪發電機)和涅瓦廠(燃汽輪機)是電站設備主要生產廠,產品除滿足蘇聯大、中型電站需要外,並有大量出口。造船能力占蘇聯1/4,生產的艦船類型多樣,商船及艦船生產能力均居蘇聯第二位,“波羅的海”、“海岸”、“蘇達米赫”和“日丹諾夫”為四大造船廠。機床、電子、精密儀表生產在70年代曾成倍增長。化學工業亦很發達。還是蘇聯最大的印刷業中心。

列寧格勒冬宮

列寧格勒冬宮

蘇聯重要水陸交通樞紐之一。有12條鐵路呈輻射狀通向莫斯科等國內大城市,並通波蘭、芬蘭等鄰國。郊區鐵路全部電氣化。是蘇聯對外聯系的重要門戶和最大海港,主要港區位於城市西南部,有50多個泊位,可停靠吃水10.5~11.5米的海輪,年貨物吞吐量1000多萬噸,與北歐、西歐有定期航班相通。港口冬季(11月下旬至翌年4月)結冰,靠破冰船通航。蘇聯最大河港之一,是波羅的海-白海運河和波羅的海-伏爾加運河的起點,輪船可通白海、伏爾加河、裡海、黑海和亞速海,又是涅瓦河的入海口,河運發達。重要國際航空港,有60條航線通國內外大城市。重要公路樞紐,有11條公路匯集於此。

素有蘇聯科學文化城之稱。1725年建立俄國科學院,俄國著名的科學傢羅蒙諾索夫、波波夫、門捷列也夫和文學傢普希金、果戈裡等均在此生活和工作過。有300多個科研機構和蘇聯科學院的30多個研究所,有列寧格勒大學等40多所高等院校、60多所中等專業學校。並有47座博物館,其中著名的俄羅斯博物館建於1895年。還有全國聞名的科學院圖書館、國立大眾圖書館和艾爾米塔什冬宮畫廊。

城市街區以涅瓦河和涅夫斯基大街為主幹,以冬宮廣場為核心,呈不規則的放射狀格局。市區被大小涅瓦河等分為四部分:①大涅瓦河南岸為莫斯科區,占城市的大部分,是城市的中心,有冬宮、冬宮廣場、涅夫斯基大街、斯莫爾尼宮、塔夫裡切斯基宮等,多名勝古跡。②大涅瓦河和小涅瓦河之間為瓦西裡耶大島區,造船廠、海港、河港以及列寧格勒大學等多分佈於此。③小涅瓦河和大涅夫卡河之間的彼得格勒區,為老紡織工業區,並有新興的電工、電子和金屬加工工業;彼得羅巴甫洛夫城堡位於區內東南角的小島上。④涅瓦河和涅夫卡河右岸的維堡區,為市內最大工業區,機械、冶金、電工、化工、紡織都很發達。第二次世界大戰後,城市主要向西南方向及沿海一帶發展,新建瞭恩格斯、莫斯科和紹米洛夫等大街,以及海濱公園和沿海大街。全市分為15個行政區,城郊有6個區,密切聯系周圍60多個城鎮,並共同組成列寧格勒城市集聚區。