非洲西部國傢。西瀕大西洋,陸鄰塞內加爾和幾內亞。領土包括大陸部分和博拉馬島、科莫島、梅洛島和比熱戈斯群島等約60個島嶼,面積36125平方公裡。人口85.7萬(1984)。全國分8個區和1個自治縣,首都比紹。

自然條件 地勢西低東高,平均海拔200米以下。西部是廣闊的平原,約占國土面積一半以上,地表覆蓋深厚的中新世以後海相和海濱沉積物,相當平坦,偶有高50米的崖壁。平原外緣受受現代海侵作用影響,形成深闊的三角港、連片的沼澤和大潟湖,部分紅樹林沼澤已辟為稻田。許多近岸島嶼,在低水位時與大陸相連接。平原以東,是略有起伏的熱巴-巴法塔低高原,平均海拔200米,地表覆有古紅土層,深受流水切割。東南邊境錯列著不高的山丘,是幾內亞福塔賈隆高原的外圍,平坡緩崗,海拔120~230米,基巖裸露,土壤瘠薄,但丘間低地牧草生長良好。境內河網稠密,主要河流有卡謝烏河、熱巴河和科魯巴爾河。河道曲折,水深流緩,兼航運與灌溉之利。但雨季和特大高潮時,河水暴漲,海潮頂托,易致水災。

地處北緯11°~13°之間,終年高溫,幹濕季明顯。年平均氣溫25℃左右,北部低於南部。年降水量北部為1500~2000毫米,南部超過2000毫米,沿海多於內陸。5~11月為雨季,受惠於來自海洋的西南季風,濕度大,多暴雨,7、8月降水最多,氣溫受雨水調節而有所下降。12月至翌年4月為旱季,濕度小,天氣晴朗,氣候宜人,但內陸受哈馬丹風影響,帶來撒哈拉沙塵。植被分佈從沿海向內陸依次為紅樹林、沼澤林、卡薩芒斯林地和稀樹草原。森林面積占全國總面積1/3以上,大部分尚未利用。

居民和發展簡史 全國平均人口密度每平方公裡約23.5人。西北沿海人口較稠密,每平方公裡達40人,東南山地僅5~10人。絕大部分人口居住在鄉村。城鎮人口約占總人口24%。共有10餘個部族,其中巴蘭特族約占全國人口30%,集中分佈在沿海平原東部,他們與曼賈克族(占15%)大多從事農業;富拉尼族占22%,多為中、東部地區的牧民;還有馬林克族、佩佩爾族等。各有本族語言,葡萄牙語為官方語言。居民多信奉原始宗教,30%信奉伊斯蘭教,5%信奉天主教。13世紀前後曾為馬裡帝國的一部分。1466年葡萄牙殖民者侵占沿海的博拉馬島,進而向內地擴張。後成為殖民者販賣奴隸的場所。1879年淪為葡萄牙殖民地,稱葡屬幾內亞。1951年被改為“海外省”。1973年9月24日獨立,成立幾內亞比紹共和國。

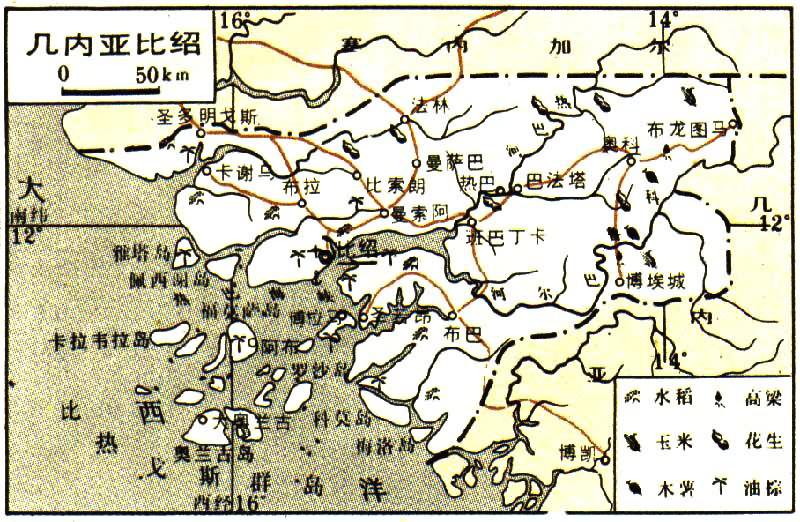

經濟地理 經濟以農業為主,農業收入占國民收入90%以上,絕大部分居民從事農業。現有耕地48萬公頃,約占國土面積13%。大部由小農經營,沿襲傳統耕作方法,產量低。稻谷是最重要的糧食作物,是居民主糧,沿海平原為主要產區。巴蘭特族居民對圍墾紅樹林種植水稻有豐富經驗,單產較高,質量較好。獨立後水稻生產發展快,稻田面積從1971年不到3萬公頃增加到1980年的3.7萬公頃,總產量從3.5萬噸增加到6萬噸。其他糧食作物有木薯、玉米、豆類、高粱、小米等,分佈普遍。玉米以東部低高原較集中,供國內消費。花生和油棕是最重要的經濟作物,產品幾乎全部輸出。花生常年種植面積10萬公頃,產量4~8萬噸,主要產區在東部低高原的巴法塔和熱巴一帶。油棕主要分佈在比熱戈斯群島和從卡謝烏到比紹之間沿海地帶,1981年產棕仁1萬噸,棕油4700噸。其他還有東部低高原的可可,沿海平原的甘蔗、椰子、棉花和煙草等。草場廣闊,利於發展畜牧業。以養牛業為主,次為山羊、綿羊和豬。富拉尼族人擅長養牛。東南山區為主要牧區。附近水域為西非良好漁場,內河水產資源也較豐富。獨立後與蘇聯、法國和阿爾及利亞等國合辦漁業公司,從事海洋魚類和貝殼類捕撈,1980年漁獲量3729噸。漁業發展潛力尚大。

工業基礎薄弱。食品工業是最重要的部門,主要有榨油、碾米、釀酒、肉類加工和魚油等。此外還有小型木材加工和建材工業。鋁土礦、磷灰石、石油和水力資源蘊藏豐富,尚待開發。

內河航運較發達,全年可通航裡程約1250公裡,卡謝烏河、熱巴河和科魯巴爾河下遊,均可通小噸位輪船。1979年公路通車裡程3500公裡,其中柏油路面540公裡。尚無鐵路。沿海運輸和對外聯系主要靠海運。

首都比紹是全國最大城市。位於大西洋岸格巴河河口小島上,有堤道連接大陸。包括郊區在內人口10.9萬(1979)。15世紀中葉起為葡萄牙殖民據點。1941年殖民首府由博拉馬遷此。現為全國政治、經濟、文化和交通中心,有榨油(花生油和棕油)、碾米、鋸木廠等小工廠。全國最大海港,吞吐量占全國90%。出口以花生、棕油、木材、椰子和可可為主,進口以紡織品、機器、礦產品和石油產品為主。有國際航空港。