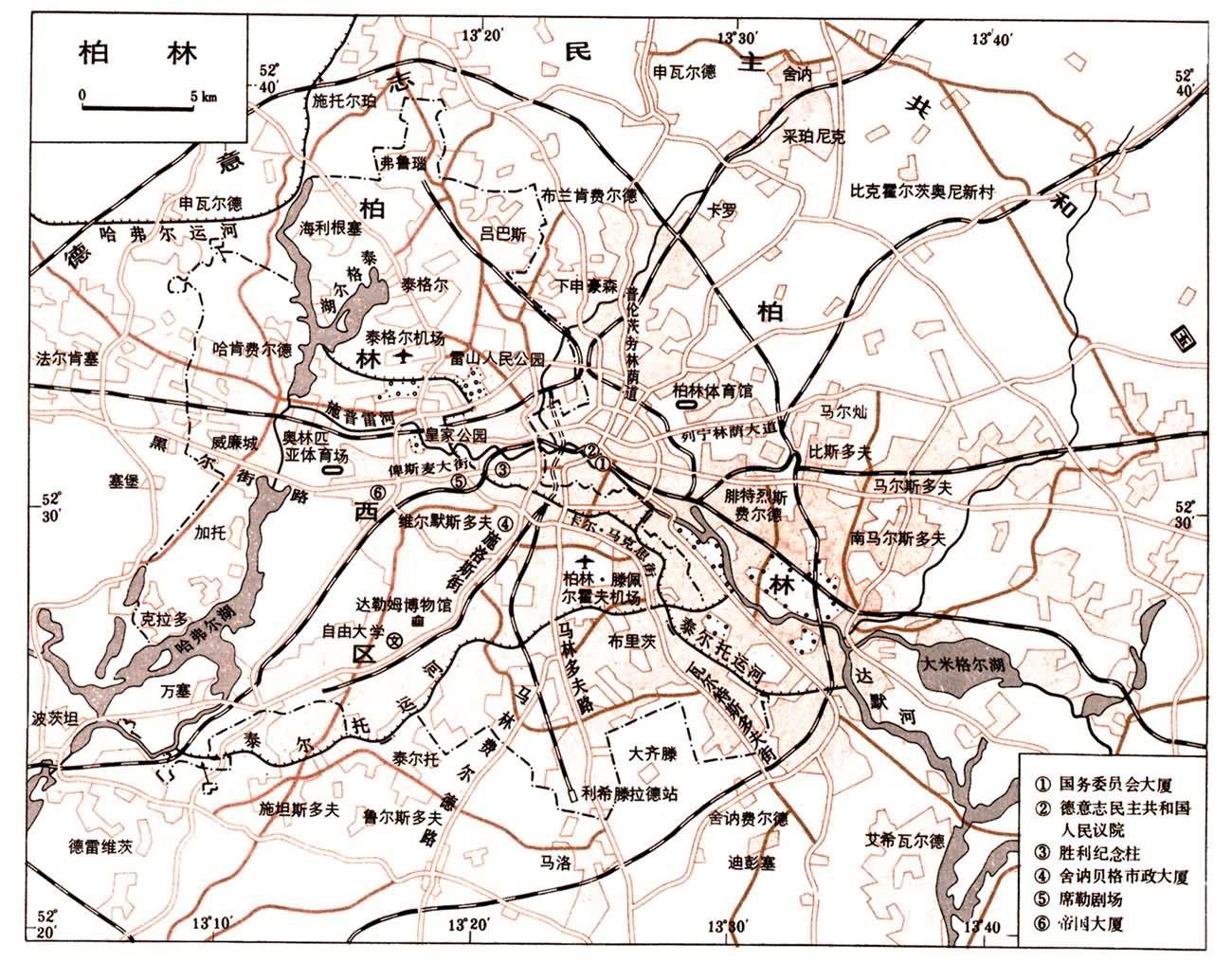

歐洲大城市。在德意志民主共和國中東部、施普雷河註入哈弗爾河口處。面積883平方公裡。人口約304萬(1983)。地處北德冰磧平原上,地勢低平稍有起伏,平均海拔35米。施普雷河穿過市中央,哈弗爾河蜿蜒於西部,形成串狀哈弗爾湖泊群,東端分佈有米格爾湖等湖群,大湖泊成為城市的水源,有幾大片森林分佈其間。多森林、湖泊,被譽為“森林與湖泊之都”。氣候屬西歐溫帶海洋性與東歐溫帶大陸性之間的過渡型,年平均氣溫9.4℃。冬季較冷,1月平均氣溫-1℃;夏季涼爽,7月18℃。。年降水量580毫米,年內分配尚較均勻,惟夏雨略多。冬季常有降雪,降雪量約占年降水量的1/4至1/5,年平均積雪期50天。

1244年為施普雷河畔的一個集鎮。1251年同附近的小鎮科恩合並。1307年建立地方政府、立法機構和法庭。1359年起為“漢薩同盟”成員,建為商業城鎮。1488年成為勃蘭登堡侯國首府。1618~1648年的“歐洲三十年戰爭”中城市遭破壞。1701年普魯士國王腓特烈一世定為京城。1838年柏林—波茨坦鐵路建成通車後,很快發展為12條鐵路的交通運輸樞紐。1871年起成為統一的德意志帝國首都。1877 年人口超過百萬,已是歐洲名城。此後工業迅速發展,經濟步入繁榮階段。城市建設向西延伸,人口急劇增長,1939年人口達430萬,成為德國政治、經濟、文化科學和交通的中心,也是當時歐洲大陸最大的城市。地理位置適中,北距波羅的海180公裡,南距捷克斯洛伐克190公裡,扼東、西歐交通要沖,有運河通波羅的海和北海,為南、北歐交通要道,是德意志最大的交通樞紐。第二次世界大戰期間,城市受到嚴重破壞,幾成廢墟,戰後迅速重建。

1945年法西斯德國投降後,根據《關於德國占領區和管理大柏林議定書》等協議,由美、英、法、蘇四國分區占領德國的同時,對柏林也實行分區占領。1948年11月,在蘇占區成立大柏林臨時民主政府。同年12月,在美、英、法三國占領區合並組成西柏林市政府。從此,柏林便分成東、西兩區。

東柏林是德意志民主共和國的首都,位於柏林的東半部,與西柏林接壤43公裡。市區包括米特、普倫茨勞貝格、腓特烈斯海因、特雷普托、克珀尼克、利希滕貝格、魏森塞湖、潘科等8個區,面積403平方公裡,人口117.94萬(1983),居民主德國各大城市之首;人口密度每平方公裡高達2927人。

東柏林是民主德國最大的工業城市。工業產值185億馬克(1981),占全國工業總產值的5.4%,以生產優質工業產品著稱。主要工業部門有電機、電子、儀器制造、普通和重型機械、化學、紡織、印刷和食品加工等。前3個部門甚為發達,合計產值占全市工業產值的30%,占全國同類部門產值的17%。普通和重型機械、化學、輕紡工業產值分別占全市工業產值的16%、9.8%和15%。重要工業企業分佈在市區邊緣的克珀尼克、特雷普托、利希滕貝格、魏森塞湖區。東柏林同其周圍(主要是以北和以東)城鎮的組合,既是首都型的城市集聚區,又是勞動密集型、知識密集型、工業化多功能型的城市集聚區。東柏林還是附近地區和東部腹地生產的小麥、燕麥和其他農產品的集散中心。交通發達,市區外圍有環形鐵路和高速公路兩條交通大動脈,並與10餘條鐵路線相交會,通向全國各地及歐洲其他國傢的主要城市。市內高架火車、汽車、電車和地下鐵道線路縱橫交錯,組成稠密的交通網。

城市的中央部分是米特區,街道由此呈輻射狀通向各方。該區西南緣挺立著勃蘭登堡門,是曾經作為柏林象征的凱旋門,建於1791年,全部用乳白色花崗巖築成,門樓上聳立著用青銅鑄造的勝利神像。1961年8 月民主德國從勃蘭登堡門向兩翼伸展修築“柏林墻”,成為東西柏林的分界線。勃蘭登堡門東側延伸著菩提樹下大街(見彩圖),

東柏林菩提樹大街

為長1.2公裡、寬60米的林蔭大道,兩旁宮殿林立,和現代化建築群交相輝映,這一帶是市中心。北側有洪堡大學(1809)、國傢圖書館、國傢博物館等,南側有宮殿式的國傢歌劇院等。威廉大街由北往南穿過菩提樹下大街,曾是希特勒政府活動中心。菩提樹下大街東端連馬克思、恩格斯廣場,是舉行群眾集會的場所。往東為亞歷山大廣場,有新建的辦公大樓,是東柏林市政府機關所在地。旁有宏偉的“共和國宮”,外表全部用巨型特制玻璃鑲嵌而成,是民主德國人民議院召開會議的大廈。附近聳立著現代東柏林象征的電視塔,高達365米,在200多米高處建有巨大球形結構的旋轉餐廳,登此可俯瞰全城風光。由亞歷山大廣場往東南伸展著卡爾·馬克思林蔭大道;再往東南延伸是法蘭克福林蔭大道,大道以南地區是新興的大商業區以及新住宅區,公共設施齊備,樹木花草繁茂,綠地遍佈。

東柏林菩提樹大街

為長1.2公裡、寬60米的林蔭大道,兩旁宮殿林立,和現代化建築群交相輝映,這一帶是市中心。北側有洪堡大學(1809)、國傢圖書館、國傢博物館等,南側有宮殿式的國傢歌劇院等。威廉大街由北往南穿過菩提樹下大街,曾是希特勒政府活動中心。菩提樹下大街東端連馬克思、恩格斯廣場,是舉行群眾集會的場所。往東為亞歷山大廣場,有新建的辦公大樓,是東柏林市政府機關所在地。旁有宏偉的“共和國宮”,外表全部用巨型特制玻璃鑲嵌而成,是民主德國人民議院召開會議的大廈。附近聳立著現代東柏林象征的電視塔,高達365米,在200多米高處建有巨大球形結構的旋轉餐廳,登此可俯瞰全城風光。由亞歷山大廣場往東南伸展著卡爾·馬克思林蔭大道;再往東南延伸是法蘭克福林蔭大道,大道以南地區是新興的大商業區以及新住宅區,公共設施齊備,樹木花草繁茂,綠地遍佈。

柏林勃蘭登堡門

柏林勃蘭登堡門

西柏林位於柏林的西半部,面積480平方公裡,占柏林的54.4%;人口186萬(1983),其中20多萬人來自土耳其和南斯拉夫等國。人口密度每平方公裡達3875人。西距德意志聯邦共和國邊境170多公裡,其間靠3條空中走廊、3條鐵路、3條高速公路和2條水路交通線相聯系。1971年9月3日,美、英、法、蘇關於柏林問題簽訂“四國協定”,其中規定西柏林不是聯邦德國的組成部分,但可以同聯邦德國的社會制度一體化。

西柏林是柏林的主要工業區。戰時曾遭嚴重破壞,戰後恢復重建,工業發展迅速,1980年工業產值達270億美元,為東柏林工業產值的一倍多。工業以電機、電子、儀表制造最為發達,其次是機械、冶金、化學、服裝、食品加工、印刷等部門。有10萬多傢工廠企業,工業就業人口占總就業人口的40%。工廠企業大多分佈在城市邊緣,以電子為主的機械工業分佈在西北的施潘道區;服裝業擁有大量小企業,密佈於西北的夏洛滕堡區和東南的克羅伊茨貝格區;食品工業主要分佈在滕珀爾霍夫區、新克爾恩區、克羅伊茨貝格區。西柏林與聯邦德國經濟關系密切,聯邦德國在經濟上扶助西柏林,每年撥款約占西柏林財政收入的一半。工業所需的原料、燃料以及部分消費品,大多來自聯邦德國,其產品也主要銷往聯邦德國及其他西方國傢。農業用地占西柏林面積的32.7%,為其提供蔬菜、水果,花卉等。

城市建築宏偉,花多、樹多,別具一格。勃蘭登堡門西側有過去的帝國大廈,已部分修復。往西即是蒂爾加滕區,為占地255公頃的公園。其中聳立著1957年落成的議會大廈,是現代建築的代表作之一。房頂呈向上張開的蚌殼狀,內部共分三層,有80個廳堂,操縱電鈕可按需要移動,改變成會議室、舞廳、影劇院、展覽廳等,已在此舉行過上百個國際會議。公園的西端為柏林動物園,建於1841年,飼養許多珍貴的動物,為世界最大的動物園之一。蒂爾加滕區西南延伸著市內最著名的、寬闊的庫爾菲爾斯特達姆林蔭大道,兩旁現代化商店林立,是市中心商業區(見彩圖)。

西柏林市中心夜景

這條大道以南的達勒姆區,是西柏林的文化中心,設有自由大學、藝術科學院以及聞名的達勒姆博物館。附近的植物園和植物博物館建於17世紀,原是皇傢種植花卉、藥用植物等的花園,第二次世界大戰後重建,現有陳列室和溫室各20個,露天庭園占地42公頃,約有1.8萬種植物。市區西部沿哈弗爾河分佈著大片湖泊和森林,其北是奧林匹克體育場,1936年為舉行第11屆奧林匹克運動會專門修建,可容納10萬觀眾;體育場周圍有占地100多公頃的遊泳場、冰球場、網球場和賽馬場。由於西柏林的地位特殊,吸引遊客年達400萬人次,旅遊業發達。

西柏林市中心夜景

這條大道以南的達勒姆區,是西柏林的文化中心,設有自由大學、藝術科學院以及聞名的達勒姆博物館。附近的植物園和植物博物館建於17世紀,原是皇傢種植花卉、藥用植物等的花園,第二次世界大戰後重建,現有陳列室和溫室各20個,露天庭園占地42公頃,約有1.8萬種植物。市區西部沿哈弗爾河分佈著大片湖泊和森林,其北是奧林匹克體育場,1936年為舉行第11屆奧林匹克運動會專門修建,可容納10萬觀眾;體育場周圍有占地100多公頃的遊泳場、冰球場、網球場和賽馬場。由於西柏林的地位特殊,吸引遊客年達400萬人次,旅遊業發達。

柏林市亞歷山大廣場上的世界鐘

柏林市亞歷山大廣場上的世界鐘