非洲西部國傢,舊稱達荷美。南瀕幾內亞灣,陸界尼日爾、伯基納法索、尼日利亞和多哥。國土狹長,南北長約670公裡,南端海岸東西寬僅125公裡,面積112622平方公裡。人口382.5萬(1984)。全國劃分為6個省,首都波多洛。

自然條件 地勢大致北高南低。南部沿海為寬2~12公裡的沙丘帶及與之平行的潟湖帶,潟湖久經淤塞,僅在科托努和大波波通海。海岸線長125公裡。中南部為紅粘粘土高臺地,平均海拔100米,土層深厚,是主要農業區。中北部為海拔400米以下的結晶巖高原,面積約占國土的2/3。表面呈波狀起伏,多平頂孤丘,一些地區土層久經淋蝕,有磚紅壤鐵殼,不利於耕墾。東北一角為尼日爾河平原。西北為阿塔科拉山,最高點海拔641米。全境處於熱帶,終年高溫,月平均氣溫25~30℃。年降水量900~1400毫米。北緯8℃以南、寬約200公裡的沿海地帶,氣候屬熱帶雨林型,年內有兩個多雨期(3月中~7月中,9月中~11月中)。其餘大部地區為熱帶草原型,5~9月為雨季,1~2月間盛吹幹熱的哈馬丹風,危害作物。北部各河匯入尼日爾河;南部諸河分流入海,以韋梅河最長(450公裡)。各河下流可通木船,尼日爾河可通小汽輪。

居民和發展簡史 人口較密,平均每平方公裡約34人。3/4居住於國境南半部。城鎮人口占15%(1982)。人口增長率2.7%(1970~1982)。居住於中南部的芳蒂族(貝寧族)人數最多,其次是南部的阿賈族、中北部的巴裡巴族和西南部的約魯巴族。居民大部信原始宗教,15%信伊斯蘭教,15%信天主教。貝寧、約魯巴和蒙薩語使用范圍較廣,法語為官方語言。16世紀後葡、法殖民者先後入侵,在沿海的維達設立據點,販運奴隸。17世紀境內建立達荷美王國,曾抗擊法國殖民者。19世紀末全境逐步淪為法國殖民地,被並入法屬西非。1960年8月1日獲得獨立,成立達荷美共和國。1975年改名貝寧人民共和國。

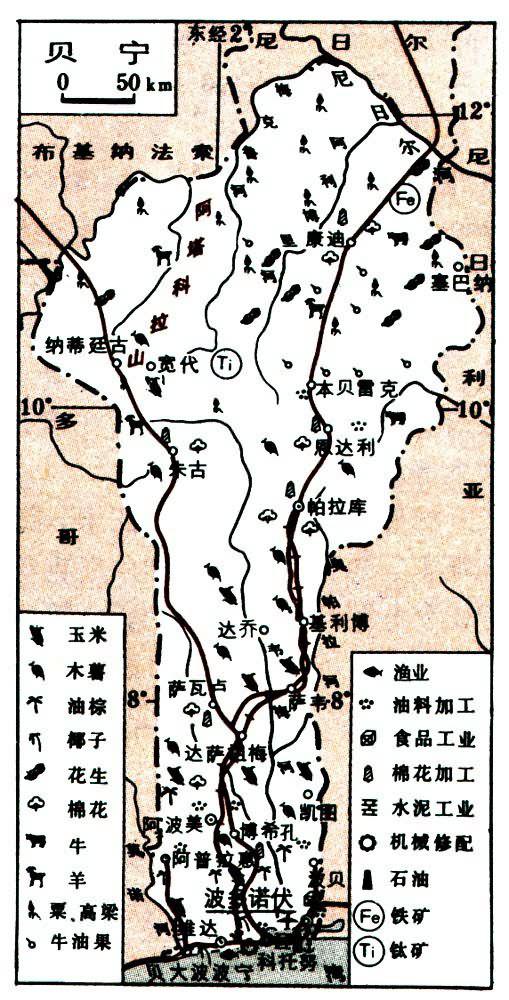

經濟地理 經濟發展水平較低。1982年國民生產總值約10億美元,人均280美元。全國人口90%以農業為生,農業產值占國民生產總值45%。耕地210萬公頃(1977),占土地總面積18%,集中於人口稠密的中部和南部(土地墾殖指數達50~60%)。糧食作物占種植面積80%,其中一半以上為玉米,次為木薯、薯蕷、高粱、豆類和稻谷。南部雨林區是玉米主要產區之一,可一年兩熟。木薯和薯蕷主要種植於中部、北部。盛行鋤耕和灌叢輪種制,糧食產量低而不穩,不足自給。油棕、棉花、花生和煙草是主要經濟作物,產品大部供出口,共占總出口值80%以上。棉花和花生主要種植於中、北部。油棕林屬半野生狀態,面積約40萬公頃,主要分佈於中南部紅粘土臺地,以波多諾伏至薩克特間最密集。從事油棕生產者15~20萬人。棕仁常年產量2~3萬噸,在非洲次於尼日利亞,紮伊爾和科特迪瓦。畜牧業占次要地位。全國平均每4人擁有1頭牛,85%的牛和半數以上的綿羊、山羊分佈於北部。為發展畜禽產品,已在帕拉庫和莫諾省設國營牧場。海灣和內湖水域面積2.3萬公頃,專業漁民4萬人(見彩圖),

貝寧漁民水上住宅

年捕魚量2.5萬噸,其中淡水魚2萬噸,科托努為主要漁港,魚產約2/3經熏制銷本國和多哥、尼日利亞等鄰國。

貝寧漁民水上住宅

年捕魚量2.5萬噸,其中淡水魚2萬噸,科托努為主要漁港,魚產約2/3經熏制銷本國和多哥、尼日利亞等鄰國。

海岸與近海分別發現鈦鐵礦和石油,西北部高原山地蘊藏鉻、鐵、金、石灰石、磷灰石等礦,其中北部鐵礦儲量約2.5億噸,含鐵率50%。除石灰石、大理石和金礦外,其他礦藏多未開發。工業基礎薄弱,工業產值占國民生產總值8~9%。農產品加工是主要工業部門,其中食品、榨油(棕油和花生油)和紡織共占工業產值80%。榨油企業分佈於科托努、博希孔、阿霍宗、阿夫朗庫、巴達巴、波貝等地,年產2000~4000噸。紡織為新興工業,已在帕拉庫、博希孔、薩瓦盧等棉產地設軋花廠,在科托努、帕拉庫建小型漂染和紡織聯合企業。工業用電主要由加納阿科松博水電站用高壓線經多哥輸入。

境內有3條窄軌鐵路,全長579公裡,其中南北向幹線長438 公裡,以營運尼日爾過境貨物為主。公路總長7200餘公裡(1982),連接國內各主要城鎮和鄰國,其中通往尼日利亞的高速公路於1978年建成。科托努深水港(深11米)有貨輪往返西非和西歐港口,運送本國和尼日爾、多哥部分進出口物資,年吞吐量近120萬噸(1981)。出口物資以棕油、棕仁、花生、棉花等農產品為主,進口主要是燃料、水泥、機械、糧食、食品等。主要外貿對象為法國和歐洲共同體其他國傢。