喜馬拉雅山脈主峰,世界第1高峰。位於中國西藏自治區與尼泊爾王國交界處的喜馬拉雅山脈中段,北緯27°59′15.85″,東經86°55′39.51″,海拔8844.43米,有地球“第三級”之譽。“珠穆朗瑪”系佛經中女神名的藏語音譯。18世紀初,中國就已測定珠穆朗瑪峰的位置,並載入於清康熙五十七年(1718)完成的《皇輿全覽圖》,稱“朱母朗馬阿林”。(見彩圖)

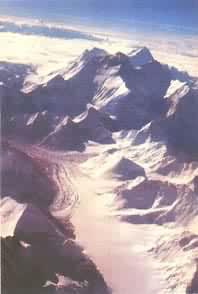

珠穆朗瑪峰地區壯觀的絨佈冰川

珠穆朗瑪峰地區壯觀的絨佈冰川

科學工作者在珠峰地區考察

科學工作者在珠峰地區考察

世界第一高峰——珠穆朗瑪峰

世界第一高峰——珠穆朗瑪峰

地質與地貌 珠穆朗瑪峰是典型的斷塊上升山峰。在其前寒武紀變質巖系基底和上覆沉積巖系間為沖掩斷層帶,早古生代地層即順此帶自北往南推覆於元古代地層上。峰體上部為奧陶紀早期或寒武一奧陶紀的鈣質巖系(峰頂為灰色結晶石灰巖),下部為寒武紀的泥質巖系(如千枚巖、夾片巖等),並有花崗巖體、混合巖脈的侵入。巖層傾向北北東,傾角平緩。始新世中期結束海侵以來,珠穆朗瑪峰不斷急劇上升,上新世晚期至今約上升瞭3000米。由於印度板塊和亞洲板塊以每年5.08厘米的速度互相擠壓,致使整個喜馬拉雅山脈仍在不斷上升中,珠穆朗瑪峰每年也增高約1.27厘米。珠穆朗瑪峰山谷冰川發育,山峰周圍輻射狀展佈有許多條規模巨大的山谷冰川,長度在10公裡以上的有18條,末端海拔3600~5400米。其中以北坡的中絨佈、西絨佈和東絨佈3 大冰川與它們的30多條中小型支冰川組成的冰川群為著。珠穆朗瑪峰周圍5000平方公裡范圍內冰川覆蓋面積約1600平方公裡。在許多大冰川的冰舌區還普遍出現冰塔林。古冰鬥、冰川槽形谷地、冰川或冰水侵蝕堆積平臺、側磧和終磧壟等古冰川活動遺跡也屢見不鮮。寒凍風化強烈,峰頂巖石嶙峋,角峰與刃脊高聳危立,遍佈巖屑坡或石海。土壤表層反復融凍形成石環、石欄等特殊的冰緣地貌現象。

氣候與垂直自然帶 珠穆朗瑪峰氣候具明顯季風特征。冬半年幹燥而風大。為幹季和風季。夏半年為雨季。4~5月和10月是兩個過渡季節,天氣晴朗溫和,為攀登珠穆朗瑪峰的黃金季節。珠穆朗瑪峰南北坡氣候差異很大,南坡降水豐沛,具有海洋性季風氣候特征;北坡降水少,呈大陸性高原氣候特征。珠穆朗瑪峰地區的垂直自然帶譜南翼屬熱帶山地性質,北麓的高原湖盆無森林,為典型的草原景觀。海拔5000米以上的高山地區以高山草甸與雪蓮花、墊狀點地梅、苔狀蚤綴等稀疏座墊植物占優勢。珠穆朗瑪峰地區的土壤含礫多、粘粒少,反映瞭近代自然地理過程的年輕性。

探險與科學考察 自1921年起,不斷有人試圖征服珠穆朗瑪峰,但多遭失敗。直至1953年5月29日,英國探險隊的兩名隊員才第1次從尼泊爾境內的南坡登上珠穆朗瑪峰頂。1960年5月25日,中國登山隊的3名隊員(王富洲、貢佈和屈銀華)首次從北坡登上珠穆朗瑪峰頂;1975年5月27日中國登山隊9名隊員又一次從北坡集體登上珠穆朗瑪峰頂,並在主峰頂豎起瞭3米高的覘標。據此覘標中國第1次測得珠穆朗瑪峰的精確高程。與登山活動相配合,中國科學院也多次組織瞭大規模綜合考察,進行瞭地質、地理、生物和高山生理等多門學科的研究。1988年5月中、日、尼3國運動員實現瞭從南、北坡登頂跨越珠穆朗瑪峰的壯舉。1989年建立的珠穆朗瑪峰自然保護區面積約為3000平方公裡。2005年5月22日,由中國國傢測量局組織的測量隊再次登上珠穆朗瑪峰頂,對珠峰高程進行瞭迄今為止最為精確的測量。

中國境內的珠穆朗瑪峰地區城鎮居民稀少,但有從拉薩市經日喀則至絨佈寺的公路可供登山和旅遊活動之用。