中國五大淡水湖之一,大型平原吞吐湖。古稱震澤,又名具區、笠澤。位於江蘇省南部、長江三角洲南緣,介於北緯30°56′~31°34′,東經119°54′~120°36′。東近蘇州市,環湖東鄰吳縣和吳江縣;北連無錫縣、無錫市和武進縣;西接宜興縣;南界浙江省湖州市和長興縣。

地質與地貌 太湖低平原早在晚更新世末期以前已經成陸。大約到全新世中期,隨著氣候轉暖、海平面上升,山區河流彙聚聚於今太湖湖區窪地,形成今太湖雛形。以後漸次擴大,至宋元以後始趨穩定至現今規模。

太湖平面形態略呈半圓形,西南部湖岸平滑而呈弧形;東北部湖岸曲折,多湖灣與岬角。太湖入湖水流主要來自西南岸,湖水由東北岸排出,形成自西南向東北的傾斜流。太湖水淺,易於形成風生流。在這兩種湖流作用下,湖水形成一個反時針流向的常年主流帶,對西岸和南岸進行側蝕,最後在東北岸排出。目前,太湖南北最大長度68公裡,東西平均寬度35.7公裡,岸線全長390多公裡。

湖中原有泥盆系砂巖和二疊系灰巖構成的島嶼72座,俗稱太湖72峰。由於湖泥淤積和人工圍墾,現尚存大小島嶼40多座,其中西洞庭山最大,面積62.5平方公裡。湖內尚有砂質和石質礁灘42處,分佈於西太湖中,一般離水面1米左右。

水系 太湖湖區西南為江蘇省宜溧山地和浙江省天目山地。山區來水主要匯入荊溪和苕溪入湖,為太湖上遊。荊溪又名南溪,收納宜溧山地和茅山間諸水,到宜興以東分為60多條港瀆,經大浦、百瀆等口入湖。荊溪連同其北側的洮、滆湖水系,歷年入湖水量約占入湖總水量58%,集水面積8961平方公裡。苕溪又名霅溪,由源於天目山東北坡的東苕溪和西苕溪會合而成,過湖州市分汊為70多條漊港,經大錢口、小梅口、夾浦口入湖。苕溪水系連同其東側其他入湖河流,歷年入湖水量,約占入湖總水量42%,集水面積5917平方公裡。湖區以東的下遊,除在蘇州、無錫2市附近有少數海拔200~300米的低山丘陵逼近湖岸外,全屬長江三角洲平原,地面高程大都在2.5~3.5米;吳江縣境內最低處僅1.7米。湖水東出沙墩口、胥口、瓜涇口、南厙口、大浦口諸港,分別經由望虞河、胥江、婁江(下遊稱濟河)、吳淞江(下遊稱蘇州河)、黃浦江等數十條河港泄入長江,洪水期黃浦江泄水量常占總泄水量80%以上。江南運河(見京杭運河)穿行於湖區東側,與上列入江河道及太湖下遊諸湖群息息相通,吞吐江湖,調節水量。上列諸入江水道排水面積共1.8267萬平方公裡。太湖湖區,包括湖面和沿湖低山丘陵的面積共3426平方公裡。太湖全流域面積計3.6571萬平方公裡。

氣候與水文 太湖湖區年均溫15.5~16.5℃,7月均溫約28.5℃,1月均溫約3℃。歷年絕對最低溫東洞庭山東山鎮為-8.9℃(1969年2月9日)。一般年份,湖灣和島嶼背風岸可見2厘米厚的薄冰;如遇大寒之年,可能出現全湖結冰現象,冰厚可達15厘米左右。近650多年來,全湖冰封共10次。湖區年降水量1150毫米,75~78%集中於4~10月。湖水夏漲冬枯,大抵每年3、4月湖水開始上漲;5、6月進入汛期;7、8月水位最高;9、10月以後水位下降;11、12月進入枯水季節;1、2月水位最低。多年平均水位3.1米,湖水面積2425平方公裡,是中國第3大淡水湖,平均水深2.1米,平臺山附近最深處3.33米,容積50.9億立方米。太湖水位變幅較小,歷年為0.7~2.4米,絕對變幅3.04米,水量平衡,可以1957年為例,上遊諸水系入湖水量51.9億立方米,湖區年降水量34.3億立方米;下遊諸河出湖水量67.9億立方米,湖面蒸發量20.1億立方米,年調節水量為1.8億立方米。

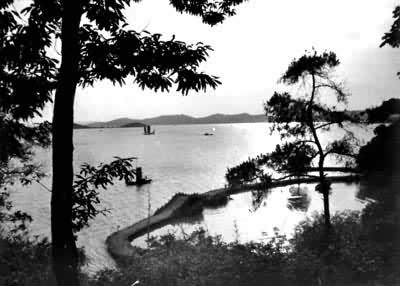

太湖風光

太湖風光

經濟概況 島嶼和沿湖低山丘陵是亞熱帶經濟林木和溫帶果樹栽培基地。湖中共有魚類百種左右,其中以梅鱭、銀魚、鯉、青、鯽、鮎、鰱、鳙等著名;菱、藕、茭白、蓴菜、芡實、蒲草、蘆葦等水生作物和水生植物產量亦豐,蓴菜為太湖特產。

太湖是江蘇省主要內河航道之一,沿湖各市、縣均有航道相通。太湖流域是中國著名發達地區,農業豐盛,素稱“魚米之鄉”。太湖亦是中國重要的風景旅遊區。1982年正式確定為國傢重點風景名勝區,其范圍包括無錫、蘇州、宜興、常熟4市。

流域治理 為防洪排澇,20世紀50年代以來,對太湖流域進行瞭一系列綜合治理。1988年完成瞭長山河排澇工程。“八五”期間將完成太浦河、望虞河、杭嘉湖南排工程等10項骨幹工程。同時,加強平原河網和圩區建設,形成以太湖為中心,具有綜合利用功能的流域工程體系。