位於中國東南海上。省境由大小86座海島組成(包括臺灣島及其近鄰14座屬島,澎湖列島64座島嶼及釣魚島列島7座島嶼)。主島臺灣島,西隔臺灣海峽與福建、廣東兩省遙對。西北部與大陸海岸最近處距離約140公裡,東北距琉球群島沖繩島約600公裡,南距菲律賓呂宋島約350公裡。全省面積約3.599萬平方公裡(1979年起包括海埔新生地近38.85平方公裡)。其中,臺灣本島(不包括屬島及海埔地,見臺灣島)為3.578萬平方公裡,占全省總面積90%以上,是中國的第1大島。。澎湖列島面積127平方公裡。除臺灣島外,以澎湖島面積最大,約64.24平方公裡;次為蘭嶼、漁翁島(18.20平方公裡)、綠島、白沙島(14.11平方公裡),其餘各島面積皆在10平方公裡以下,大多不足1平方公裡,並多為無居民的巖島。

在全國各省區中,臺灣省土地面積雖小(約占全國總面積的0.38%),但臺灣諸島分佈水域范圍甚廣。省境四至點:南起北緯21°45′25″(屏東縣恒春鎮七星巖南端),北至北緯25°56′30″(宜蘭縣黃尾嶼北岸);西起東經119°18′03″(澎湖縣花嶼最西岸),東至東經124°34′30″(宜蘭縣赤尾嶼最東岸)。海域所至,兼及東海、南海和太平洋,並因位處琉球群島和菲律賓群島之間,扼臺灣海峽和巴士海峽的要沖,在中國及東亞海疆形勢上至為重要。

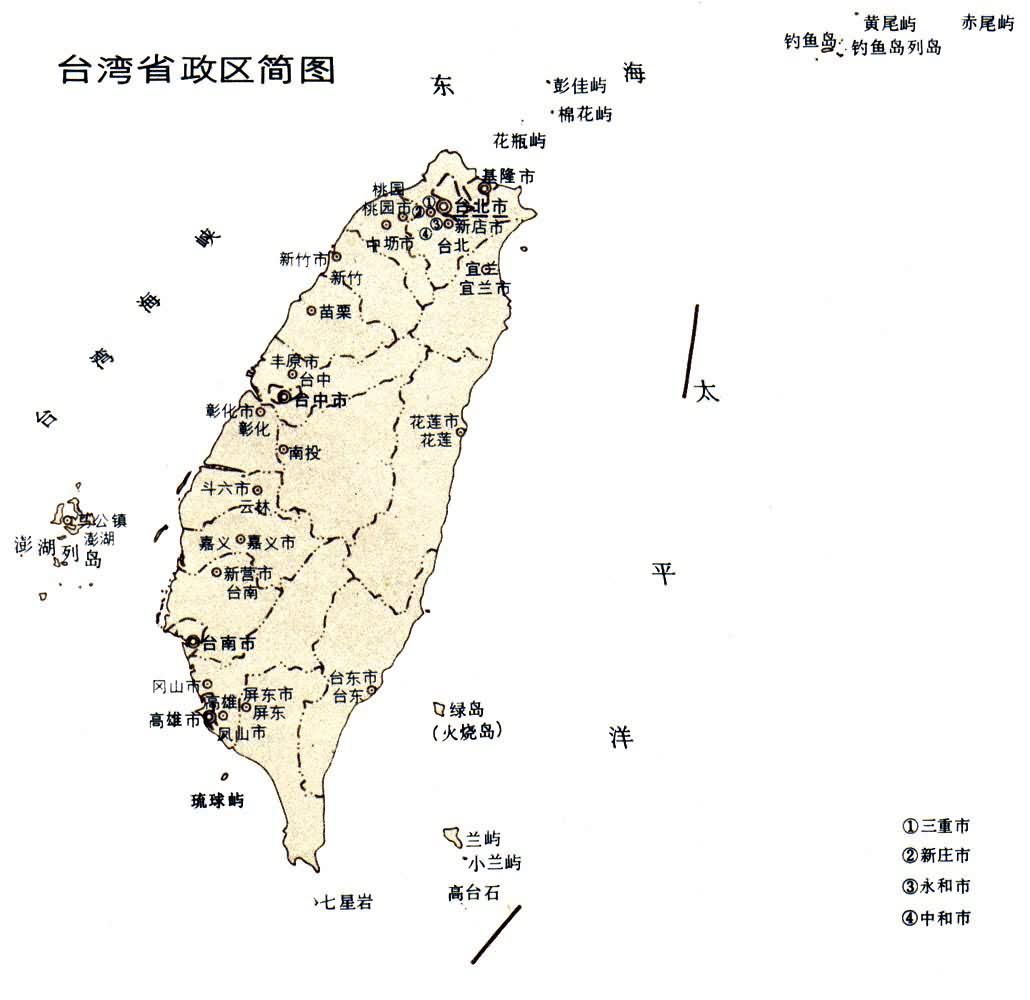

臺灣省目前轄2“院”轄市(臺北市、高雄市)、5省轄市(基隆市、臺中市、臺南市、新竹市、嘉義市和16縣。在全省各縣中,以花蓮縣面積最大,占總面積12.9%,南投縣和臺東縣次之。而澎湖縣最小,僅占總面積的0.35%。1990年全省人口2039.7388萬。

臺灣省政區簡圖

臺灣省政區簡圖

自然條件

臺灣自然條件的顯著特點是:①山地廣,高差大;②高溫、多雨、臺風頻繁;③生物資源豐富。

地質與地貌 臺灣與其南北鄰諸島弧同屬環太平洋新褶皺帶。經古生代晚期開始生成的臺灣地槽,幾經演進,復經中新世海水升降和上新世造山運動而進入島弧形成階段,地槽時代基本結束。但在更新世劇烈上升運動之後,繼續發生間歇性隆起,並由於東西側壓作用,島上南北走向山脈更形高聳。以中央山脈為主軸的臺灣山地,其本身就顯示島弧的特點。

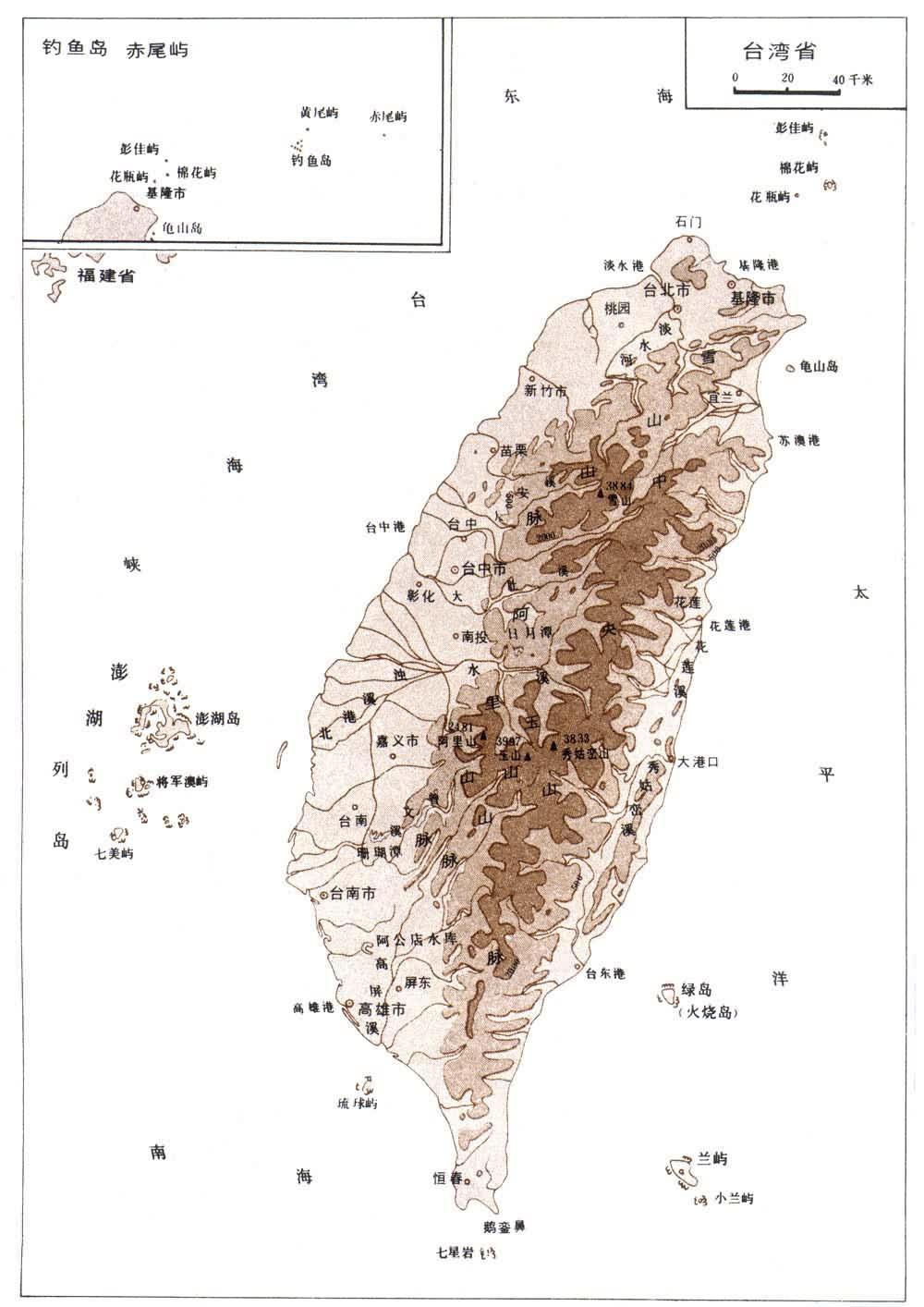

臺灣省以山地、丘陵為主,約占全省土地總面積的2/3,低平地約占1/3。臺灣島為中國東部最高山嶽分佈區,玉山主峰海拔3997米(舊測3950米),為臺灣和中國東部最高點。全島山系縱貫南北,主脊中央山脈位置偏東,基本呈東北—西南走向,復背斜構造,自東而西包括4條大致並行的脈絡,即:中央山脈及其東側以大斷層和縱谷分隔的海岸山脈(亦稱臺東山脈);中央山脈西側為南北遙相聯接的雪山山脈與玉山山脈及其西鄰的阿裡山脈。後者外側為丘陵或臺地連接的山麓地帶。再西,低降為向臺灣海峽延展的寬狹不一的沖積平原。臺灣島東部海岸山脈前緣大部分為急降於太平洋的陡崖深海。

臺灣全省平原主要分佈於本島西部,農業利用條件比較優越,為省內重要農耕區。以中央山脈脊線為東、西分水界,西面的平原、盆地依次有:蘭陽溪下遊的宜蘭平原,淡水河下遊的臺北盆地,鳳山溪和頭前溪下遊的新竹平原,烏溪(大肚溪)流域的臺中盆地和彰化平原,濁水溪下遊的大沖積扇及自濁水溪以南經曾文溪等至高屏溪一帶的沖積平原──包括嘉南平原、高雄平原(亦合稱為臺南平原)和屏東平原,南北延續在200公裡以上。在濁水溪下遊,東西寬約40公裡的地帶為全省最重要的平原區和耕地分佈區。本島東部,在宜蘭平原以南,越過大海崖區則分別為花蓮平原和臺東平原及其間狹長的縱谷地帶,南北延續約180公裡,其平地規模和耕作利用條件均較西部濱海平原遜色。

臺灣省

臺灣省

臺灣屬環太平洋火山帶和地震帶組成部分,新構造運動強烈,多火山、溫泉和地震。

氣候與水文 臺灣地跨北回歸線,加之終年受黑潮的影響,氣候屬熱帶與亞熱帶過渡型。年均溫約20~25℃。因地近大陸,冬季大陸寒潮消長,對本島西北部及西中部地區氣候有所影響。此外,因地勢高峻,氣溫垂直變化大。例如臺南1月均溫約17℃,玉山(測站3850米)不足1℃,極端低溫達-12℃。

臺灣是中國多雨地區之一。本島年均降水可達2400多毫米,東北部與西南部的雨量季節分配不同,北部全年雨量和雨日均多,山區及東北部尤甚。基隆和宜蘭地區年雨量多至3000~5000毫米,年雨日超過200天,歷年平均,年中各月雨量皆不少於100毫米,9與10月超過400毫米。皆因東北季風為本區主要雨源,而當臺風季節(6~10月),臺風於此登陸或在附近頻繁過境,影響所及,雨量更高。基隆丘陵區迎風坡雨量特大,如火燒寮(380米)年均降水量6576毫米,最高(1912年)達8408毫米。若幹地點24小時內竟可降水1000毫米以上。如阿裡山1164毫米(1940年8月30日);高雄枯瓦羅斯1127毫米(1934年7月19日),皆為世界罕有的雨日記錄。東北季風期間,本島西中部濱海區為雨影區;西南季風盛行時,亦因地勢低平,降雨條件不如山麓地帶,故年雨量最少,僅1000毫米左右。如高雄為1770毫米(1977年曾達2794毫米),雨量多集中於5~9月西南季風盛行時,尤以6~8月臺風雨的影響為甚。但西南部的雨量年變率大,如臺南為1773毫米,1980年僅530.7毫米,約為年均值的30%。

臺灣山地高寒,且多雨雪,年降水超過5000毫米的多雨中心不下五六處。冬季,3500米以上高坡常有積雪。北部的雪山山脈和中央山脈北段,中部的玉山及其附近群峰,皆以深冬積雪著名。

臺灣河網密集,河谷深邃,流程短,河床比降大。下遊地區,尤其西南平原,河川的自然蓄水力弱,以致秋冬間常呈涓涓細流,灌溉之利亦大減。臺灣自然河川長度均在200公裡以下(最長的濁水溪僅約186公裡),長逾50公裡者約20條,皆在臺灣本島。自大分水嶺西及南流入海者占4/5,東流入海者占1/5。流域面積超過2500平方公裡的淡水河、濁水溪及高屏溪皆入臺灣海峽。部分河川因集水情況較好,水源豐富,水資源潛力較大,在灌溉、發電及其他各種用水供應上,占有重要地位。本省水力發電事業發展較早,農業灌溉系統建設規模較大(如嘉南大圳、桃園大圳等),與上述自然因素密切關系。

植被與土壤 臺灣自然植物種類繁多,高等植物逾4000餘種,最著名的林木有扁柏、紅檜、黃檜、鐵杉、香杉、樟樹等,其中尤以紅檜林為著,是世界紅檜林四大分佈地區之一。臺灣本島北部天然植被屬亞熱帶季風常綠闊葉林。主要成分有無柄米櫧、青鉤栲、厚殼桂、榕樹、樟樹、臺灣黃杞等。具有一定的雨林特征,有大型草本植物、木質藤本、附生蕨類、蘭科和苔蘚植物。主要分佈於海拔500米以上的丘陵、低山。熱帶雨林隻分佈於本島南端的高雄、恒春及臺東一帶,主要有臺灣肉豆蔻、白翅子樹、長葉桂木等。省境山地植被和土壤垂直分佈現象顯著,大致海拔500~2000米為常綠闊葉林和亞熱帶針葉林;2000~3000米為落葉闊葉樹、常綠闊葉樹、針葉樹混交林;3000~3600米為亞高山針葉林;3600~3950米為含常綠灌木的亞高山灌叢和亞高山草甸。本省土壤主要為磚紅壤性紅壤,多分佈於丘陵、低山地區。從丘陵、低山地區向上的山地土壤,依次有黃壤、黃棕壤、灰棕壤、草甸土等。

礦產資源 全省礦產資源以煤為首,主要分佈自基隆市、臺北至桃園、新竹、苗栗等縣的山麓丘陵區,以基隆市及臺北縣的瑞芳礦區最為重要。全省可采的煤藏量仍有3億多噸,但煤產量不足200萬噸。臺灣含油地層在西部山麓帶及其迤西沖積平原下層深處已有所發現,儲油構造可能延續至海峽地區及其南、北近鄰海域底部。金屬礦主要分佈於本島北部,瑞芳東鄰的金瓜石為臺灣主要金銅銀礦區。本省至今尚未發現有經濟價值的鐵礦。鋁礬土礦在大屯山區近年也有所發現。非金屬礦以硫磺和石棉為重要。前者主要分佈於大屯山一帶,是中國天然硫磺蘊藏最富的地區之一。後者則分佈於花蓮港的豐田附近,在鳳林附近的中央山脈東側也有優良的礦床。此外,高雄市郊、新竹縣竹東、宜蘭縣蘇澳等地,皆有大量優質水泥原料石灰石,中央山脈東部則以產大理石和白雲石等著名。

自然地理區 在中國綜合自然區劃中,臺灣省隸屬於南亞熱帶、熱帶臺灣島常綠闊葉林和季雨林區。包括5亞區:

北部亞熱帶丘陵、平原亞區 包括曾文溪以北的廣大地域。亞區內有臺灣省最大的平原,發育草甸土,為水稻、甘蔗產區,並有木棉、榕樹、龍眼、烏桕等樹木。在海拔300米以下地域,天然植被極少保存。

中部亞熱帶山地亞區 植被、土壤垂直分異明顯,為臺灣最重要的林區,有阿裡山、太平山、八仙山、大雪山等四大林場。

南部熱帶丘陵平原亞區 原始熱帶雨林在少數山麓及河岸斜波尚有殘存,其結構特征接近於菲律賓群島。

東部熱帶海岸亞區 氣候、植被、土壤均同於前亞區,但大陸冷氣團影響甚微弱。

澎湖列島亞區 多為玄武巖、溶巖蝕餘臺地。雨少、風烈、土瘠,植被難於成活,亦無高大喬木,僅人工培育的榕樹,枝繁葉茂、根柱林立。

發展簡史

臺灣自古以來為中國領土。據歷史文獻記載,《禹貢》謂之“島夷”,《漢書》稱之為“東鳀”。隋以前稱“夷洲”。隋、唐以後至宋、元,以“流求”或“溜求”稱臺灣。明代官書則以“大琉球”名沖繩島上的琉球王國,以“小琉球”別稱臺灣。明萬歷年間正式始名臺灣。

早在2000多年前祖國大陸人民和臺灣人民之間已開始建立瞭聯系。秦漢以來,與祖國大陸的交往亦頻見於史傳。三國吳黃龍二年(公元230)衛溫、諸葛直曾率甲士萬人航海到此,有吳人沈瑩所著《臨海水土志》記“夷洲”地理和風土人情可作征信。魏晉以後,關於大陸與臺澎地區之間的聯系,以《隋書》的《流求國傳》所記為最詳。隋唐以後,關系更為密切,大陸沿海人民逐步開始渡海赴臺墾荒,從事農業開發等。12世紀南宋時,澎湖已隸屬福建路晉江縣。元時,澎湖、臺灣開始成為中國東南沿海的門戶,地位日漸重要。13世紀中葉,元朝在澎湖設置巡檢司,管轄澎湖、臺灣等島嶼,隸屬泉州路同安縣。明代以來,臺灣、澎湖已是中國海防要地,與大陸間的經濟聯系進一步加強,東南沿海特別是福建漳、泉一帶人民開始較大規模地遷往臺灣從事開發事業,促進瞭臺灣經濟的發展。明天啟四年(1624)和六年,荷蘭和西班牙殖民者分別侵入臺灣。明末(1662),民族英雄鄭成功率領大軍驅逐侵略者,收復瞭臺灣。同年5月末,宣佈在臺灣建立東都承天府和天興、萬年2縣,以當時的安平為中心,分管北路和南路,並於海峽重鎮澎湖設安撫司。康熙二十二年(1683)清政府統一臺灣。翌年,置臺灣府,隸福建省,治所在臺灣縣(今臺南市)。府下分設臺灣、鳳山、諸羅3縣和澎湖、新港、下淡水3巡檢司,於鹿耳門(今臺南市郊)設海防同知,規定鹿耳門為臺灣的進出口,與廈門對渡。初期,雖有不許攜眷渡臺和廣東潮、惠等地移民往來臺灣之禁,但自臺灣在建置上歸於統一之後,大陸人民渡海至臺從事墾殖和商賈活動日增,且臺、澎口岸已日益成為中國擴大與海外各地通商貿易場所,臺灣人口和經濟發展加速,隨之外國侵略勢力對臺灣的凱覦亦日甚。

清光緒十年(1884)中法戰起,法艦侵臺,翌年,中法戰役結束,侵臺法軍撤離基隆、澎湖。光緒十一年(1885)臺灣改建行省,成為中國的一個行省。1886年實施“新政”,建設鐵路和港口,開采煤等礦藏,興辦軍械、機器局和火藥局等,臺灣經濟開始進入一個新的發展階段。光緒十三年(1887)起,將原臺灣府劃分為臺南、臺灣、臺北3府,共轄11縣、6廳及1直隸州。初定在彰化縣分設的臺灣縣橋孜圖地方建立省城(今臺中市南區)。光緒二十年(1894)省會改設臺北府(今臺北市)。中日甲午戰爭之後,臺灣被日本侵占。此後,在日本的掠奪和控制下,自給自足的自然經濟、傢庭工業和手工業遭破壞,廣大農民和手工業者破產,臺灣經濟成為典型的殖民地經濟。1945年抗戰勝利,臺灣歸還中國。1949年國民黨政府從大陸退到臺灣,造成瞭人為的分割局面,使臺灣至今仍未能與祖國大陸重歸統一。

人口與民族 人口 1990年12月底,全省人口統計為2039.7388萬,平均人口密度每平方公裡564人,是中國人口最稠密的省份之一。由於各地開發歷史、經濟發展水平等的不同和地理條件的差異,全省人口的地區分佈很不平衡。臺灣本島約集中瞭全省99%以上的人口,尤以北起基隆、臺北等市縣,南至西南平原各地人口最為密集,而東部各地人口則較少,中部山區更是地廣人稀。全省海拔500米以上地區約占總面積的45%,其人口密度每平方公裡均在20人以下。

臺灣人口的自然增長率歷來較高,1951~1965年臺灣人口自然增長率多在30‰以上,此後開始逐步下降,70年代以來已徘徊於20‰左右。全省人口過分集中於城市。在1952~1982年的30年間,臺灣人口增加1.3倍,而臺北、高雄、基隆、臺中、臺南、新竹、嘉義7市人口卻增加2.6倍。1986年底,上述7市人口合計為614.72多萬人,約占臺灣總人口的31.6%左右。如包括城鎮人口則遠超過此數。人口較多的城市均集中於經濟較發達的北部和西部地區。臺北是全省最大城市,1990年人口達265萬餘人。高雄次之,有130萬餘人。其他超過60萬人的有臺中和臺南2市。基隆市為34萬,新竹市31萬,嘉義市25萬多。

民族 臺灣民族主要有漢族和高山族。漢族主要是明、清以來來自福建、廣東兩省移民的後代,前者以漳、泉舊屬各縣居多,故以閩南音──廈門話為代表;後者則以舊潮、惠、嘉應等州尤以舊嘉應州屬縣為主,故多操客傢方言,部分為與閩南音相近的潮州方言。目前,漢族人口約占臺灣總人口的98%,絕大多數分佈於臺灣沿海平原地區,特別是以城市更為集中。臺灣的少數民族主要是高山族,系最早居住在臺灣的民族,約占臺灣總人口的2%左右,多分佈在臺灣本島中部和東部山區及東南的蘭嶼上,生產以農業為主,狩獵、捕魚為副。高山族除平埔族外,大體可分為:①泰雅族,分佈於北部山地為主。②賽夏族,分佈於新竹、苗栗2縣山區。③佈農族,多分佈於中央山地。④曹族,在玉山西麓。⑤魯凱族,在南部山地。⑥排灣族,廣佈於南部山地。⑦卑南族,主要分佈於臺東縣境內。⑧阿美族,主要分佈於臺東縱谷及海岸山脈的東側。⑨雅美族,以聚居於蘭嶼為主。上述各族人數,多者一二萬至三四萬人,少者二三千人。其村社分佈地域,除阿美族和雅美族多在平地外,大都在山區河谷中上遊谷坡階地上,最高處達海拔一二千米。各族語言和風俗各不相同。平埔族又可區別為:①西拉雅族,主要分佈於西南平原或山麓帶。②洪雅族,在臺中、臺南的近山麓平地。③巴佈薩族,在烏溪與濁水溪流域間。④拍宰海族,在以臺中平原為中心的地區。⑤拍瀑拉族,在烏溪至清水一帶海岸平原。⑥道卡斯族,在臺中縣大甲至新竹沿海。⑦凱達格蘭族,分佈於臺北盆地至基隆、淡水、桃園等地。⑧卡瓦蘭族,在宜蘭平原。以上平埔各族,定居平地年代已久,風俗和語言等受漢族影響較大。

經濟概況 從1945年抗戰勝利至1949年,因戰爭破壞和戰後失調,臺灣經濟發展停步不前或大幅度倒退。1950年後,由於臺灣當局接收日本在臺大量資本和企業及接受美國經濟援助,在外國壟斷資本的扶植和控制下,臺灣經濟逐步發展。自60年代中期起,逐漸形成以輕紡工業為主體的加工出口經濟體系,經濟取得瞭較快的發展。70年代以後,大力發展瞭電力、交通運輸、石油化工、鋼鐵、造船等重化工業。主要工業產品中,大部分為紡織、食品、合板、塑膠制品、手工藝品和一些傢用電器,對西方世界有很大的依賴性。

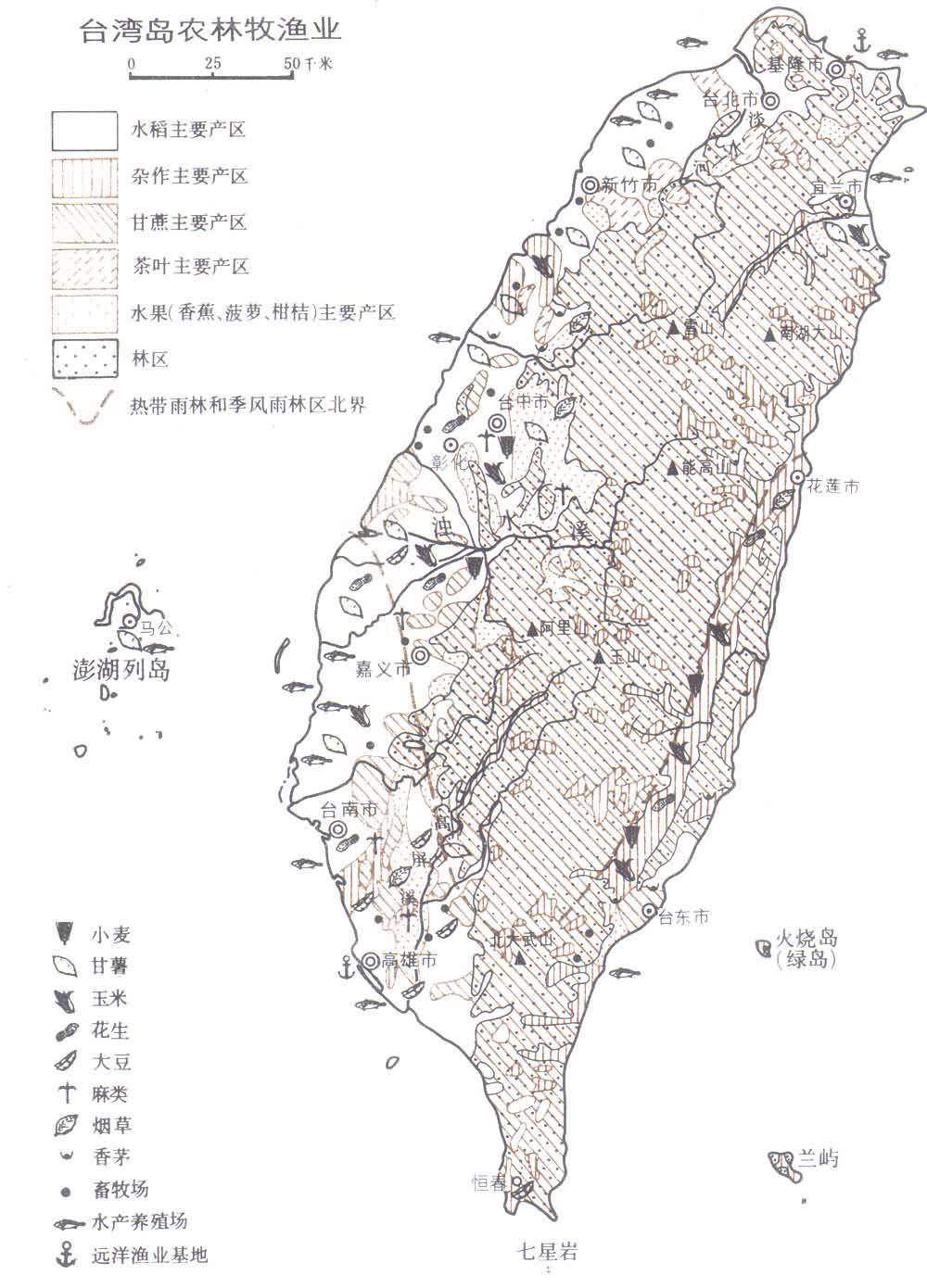

農業 長期以來,臺灣農業一直沿襲傳統的以種植業為主的單一形態。20世紀60年代中期以後,隨出口加工工業的發展,才逐步轉變為種植、畜牧、漁業和林業綜合發展的多元化農業;由水稻、甘蔗為主的種植業逐步轉變為糧食、經濟作物和園藝作物相結合的多種種植業;並由以自給性生產為主的農業轉變為以商品性生產為主的農業。

①種植業。在臺灣農業生產中占有重要地位。全省土地資源有限,平地宜農面積約95萬公頃,其中可耕地僅約61萬多公頃(內水田約50萬公頃);山坡地約97萬多公頃,可耕地約46萬公頃(內旱田占38萬多公頃)。平地與山坡地可耕地合計約為107萬多公頃。近年全省農耕地約90萬公頃左右,墾殖指數達24.7%,是中國土地開發利用程度較高的省份之一。種植業中,糧食作物以水稻為主,經濟作物以甘蔗為重要,園藝作物以水果和蔬菜兩類為主。多種農產品和農產加工品在國際市場上占有重要地位。稻米主要產於臺灣島西部平原,基本上可自給供省內食用。稻米年產量多在200多萬噸以上,但因大量美國谷物(包括麥類、玉米、大豆等)進口,使稻米在省內市場無法全部吸收;另方面,則受制於國際市場價格,外銷困難,以致生產相對過剩。甘蔗主要分佈於臺灣島濁水溪以南平原地區,所產甘蔗含糖率高,是中國蔗糖的主要產地。所產蔗糖原以外銷日本為主,第二次世界大戰後對日情況改變,祖國大陸市場又被隔絕,且因國際糖價起伏無常,出口不穩定,以致生產下降。近年蔗糖產量已由八九十萬噸下降為五十六萬噸,遠不及過去水平。茶葉、香蕉、柑橘、菠蘿、蘆筍、蘑菇等的鮮品和罐頭,雖大宗生產,也因依賴國際市場過深,銷路動蕩不穩。

②林業。臺灣為中國林業發達省份之一。全省森林面積約為186.5萬公頃,占土地總面積的52%。其中約87%為亞熱帶及熱帶林,11%為溫帶林,餘為亞寒帶及寒帶林。具有經濟價值的樹種多達100種以上,尤以針葉樹的臺灣扁柏、紅檜、肖楠、臺灣杉、巒大杉、臺灣雲杉、鐵杉最為著名。但因長期濫伐和植伐失均,森林資源日益縮減。歷年來,林業生產值占農業生產總值均在5~6%以下,現已降為1.4%,產量也逐年下降。

臺灣島農林牧漁業

臺灣島農林牧漁業

③漁業。全省農業生產發展較為迅速的部門。由於受水文條件限制,淡水魚類資源所占比重不大;但因環海,擁有豐富的海洋水產資源,可供利用的魚類資源不下500餘種。原以沿岸漁業和養殖業為主,從20世紀60年代開始轉變為以海洋捕撈業為主,重點發展遠洋漁業和近海漁業,新建和擴建大小漁港100多處,開辟遠洋漁場等。養殖業以養鰻為主,是經濟價值高、創匯較多的外銷漁業,遠銷西歐和日本。1989年全省漁業產量已由1960年的26萬噸增至137.17萬噸。漁業產值約占農業總產值的22.9%,產品及加工品對外輸出值亦逐步提高。 ④畜牧業。發展很快,但仍以傳統的豬禽飼養為主,次為養牛業。隨畜牧業科學化、專業化、企業化水平的提高,豬肉和禽蛋自給有餘。近年生豬與凍肉輸出已為本省重要出口農產品之一。養雞業僅次於養豬業,且大型養雞戶飼養數量占有相當大的比重。而奶牛業和牛奶生產發展較為緩慢。其餘畜牧業則居次要地位。

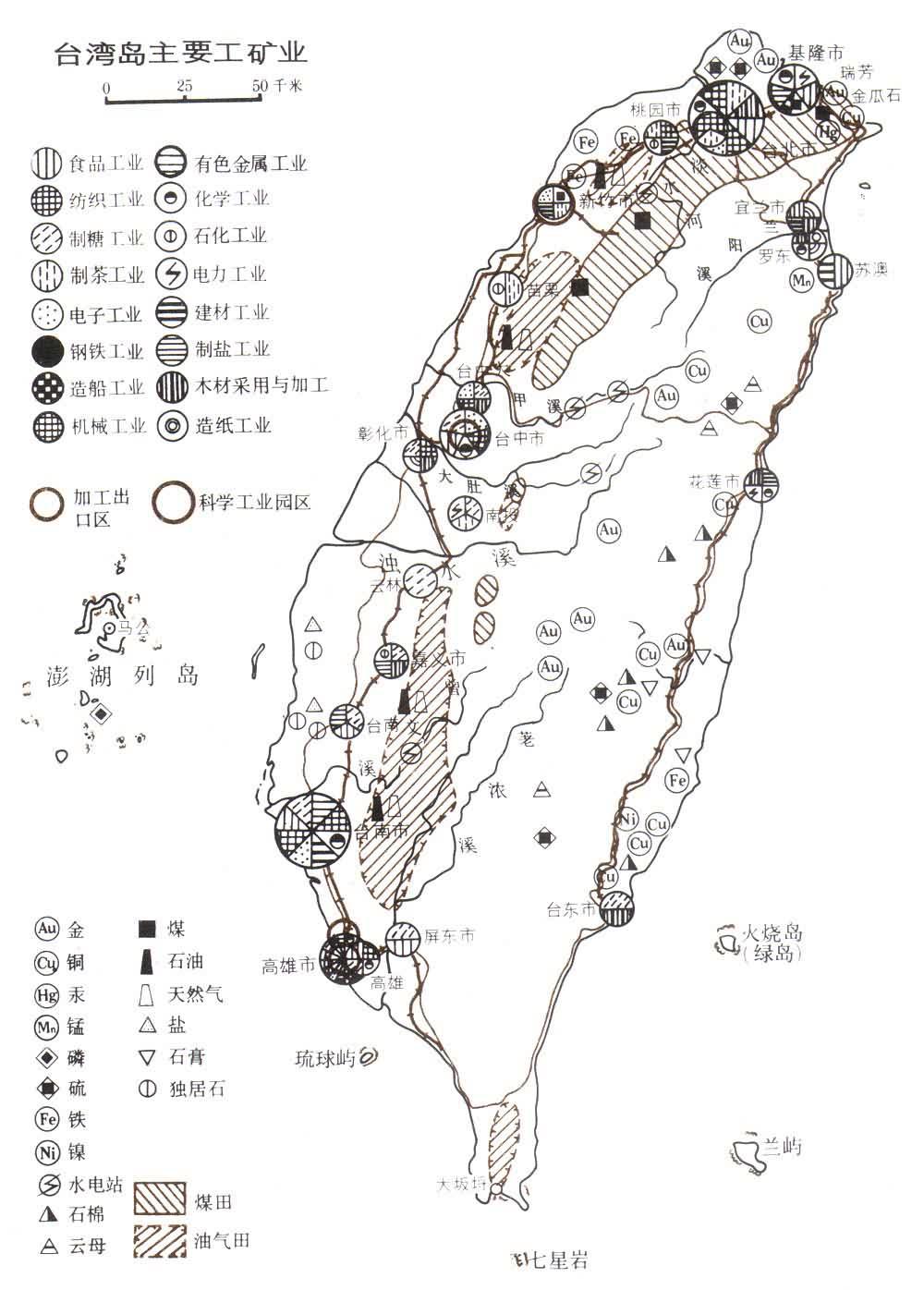

工業 第二次世界大戰後,臺灣工業一直以勞動密集型輕紡工業為主。至50年代初期,除電力、紡織、化肥等工業外,臺灣工業基礎仍較薄弱。60年代以後,大力發展出口工業,不僅原有的紡織、食品等主要出口工業陸續得到發展,而且電子、電器、塑料、合板等新興出口工業也迅速增長。70年代以來,在加強出口加工工業的同時,大力發展鋼鐵、石油化工、造船、核能等重工業,重工業比重提高到55%左右。

臺灣工業分制造業、礦業、公用事業、房屋建築業四大類。其中,制造業居核心地位,其他工業居其次,礦業的比重最低,且發展速度慢。在制造業中,紡織品、電子電器、機器及一般金屬制品、塑料及其制品、膠合板及傢具等被認為臺灣的五大外銷工業。目前,紡織、電子、食品制造業已成為全省工業的“三大支柱”,而鋼鐵、造船和石油化工等則為規模較大的重化工業,主要集中分佈於開發歷史早、人口稠密、經濟發展條件較優越、交通發達的西部地區。在全省已建立的一系列大小工業區中,約有50個分佈於西部地區,東部地區則僅有16個左右,形成東、西部之間工業生產佈局很不平衡。

①紡織工業。發展始於20世紀50年代,集中於臺北、桃園、彰化等地,是臺灣規模最大、外銷值最高的工業之一。外銷市場遍及美國、日本、加拿大等地。

②電子工業。集中分佈於高雄、楠梓、臺中3個加工出口區和新竹科學工業園區,是臺灣發展最快的新興工業部門。電子工業始於20世紀60年代初期,當時是典型的裝配工業,此後從進口零部件進行組裝逐步發展到加工制造。60年代中期電子電器產品出口額比重迅速上升,至80年代已超過紡織品而成為居首位的出口產品。主要產品有電視機、收音機、錄音機、電子表等傢用電器產品,80%外銷歐美、中東、拉美等地。目前,所產監視器、終端機、個人電腦及數據機等,在國際市場上已占有重要地位。

③食品工業。制糖、制茶、罐頭加工等食品工業發展歷史較早,是臺灣以農產品為原料的傳統工業,產品遠銷美國、日本、德國等地。目前制糖工業主要集中於西南平原,即自彰化、臺中至高雄、屏東一帶,而高雄、花蓮則是臺灣糖業兩大對外輸出港。臺北市是臺灣最大的制茶中心。此外,在臺北、桃園、新竹等主要植茶縣和苗栗、南投等縣,亦設有茶葉的初制工場或精制茶廠。罐頭加工工業主要以菠蘿、洋菇、蘆筍等果蔬類農產品為原料,一向集中分佈於本省西部地區,近年東部地區也有所發展。

④鋼鐵工業。基礎原料薄弱,直至第二次世界大戰期間,僅在臺北、高雄、汐山等地建有一些小鋼鐵廠,產量甚微。自1965年起,在拆船業和利用廢鋼的基礎上,於高雄、臺北及臺中等地發展瞭煉鋼和軋鋼。1974年動工興建高雄一貫作業大鋼廠,至1982年已建成為年產粗鋼600萬噸的鋼鐵聯合企業,但所需原料大部分仰賴進口。全省鋼產量已由1982年的 171.23萬噸增加到1990年的299.79萬噸。全省鋼材需要量主要由高雄鋼鐵聯合企業提供。

臺灣島主要工礦業

臺灣島主要工礦業

⑤造船工業。基礎較好,20世紀70年代新建的高雄造船廠,年造船能力150萬噸,修船250萬噸,並擁有百萬噸級造船塢1座,現已能生產40~50萬噸級油輪和2~3萬噸級各種貨輪,成為亞洲最大的造船廠之一。基隆造船廠亦為省內最大造船廠之一。80年代全省造船業發展很快,造船和修船能力大大提高。

⑥石化工業。20世紀60年代末期開始發展起來的新興工業部門,以高雄和苗栗為中心。目前全省已建成投產的石油化學工業企業,主要有3座輕油裂解廠和乙烷裂解廠、二甲苯分離廠等,以生產聚氯乙烯、丙烯、甲苯等石油化工基本原料及塑料、合成纖維、合成橡膠、洗滌劑等產品為主。1990年全省年產聚氯乙烯已由1982年的45.93萬噸提高到92.10萬噸。

⑦電力工業。臺灣發展較早,北部基隆一帶煤礦的開發為早期電力工業的發展提供瞭條件。其後,日月潭水電中心建成,繼而有大甲溪等水力發電建設,形成本省電力以水電為主的局面。自1966年大量利用進口石油,集中發展燃油發電以後,則逐步過渡到以火電為主。由於本省石油、煤炭等能源資源較貧乏,而水力、火力電源又難於保證日益增長的能源需要,遂於70年代開始大力發展核能工業。現已建成的3座核電廠,裝機容量達514萬千瓦。1990年全省總發電量為823.49億度,以燃油發電為主,核能居其次。

對外貿易和加工出口區 對外貿易在全省經濟中占有重要地位,且各個時期具有不同的特點。早在17世紀前半期,即以大宗鹿皮對外輸出著名。1895年以前,則以蔗糖、茶葉、樟腦等的輸出為主。日本占領期間,以米、糖輸出為最大宗、茶葉、粗制樟腦及香蕉等鮮果亦為重要出口商品。1945年以後,出口銳減,一度嚴重影響臺灣經濟。其後,農產品加工,主要是蔬果類罐頭食品工業有所發展。有60年代以來,出口商品日趨多樣化,工業品的出口值明顯提高,並超過農產品及其加工品。外貿自1970年以來,已從連年逆差轉為順差,1989年外貿總額1184.50億美元。但對外貿易的地區結構仍過分集中,目前美、日兩國共占臺灣進出口貿易總額的一半以上。其次,主要貿易對象國或地區有香港、德國、沙特阿拉伯、科威特、澳大利亞、新加坡、加拿大等。

1966~1969年,臺灣先後在高雄市的高雄灣和楠梓區及臺中市北鄰的潭子,公設高雄、楠梓、臺中3個加工出口區,共占地約177.55萬公頃,引進外資、技術和進口零配件,大力發展出口加工工業。但其經營多屬勞動密集工業,在國際市場上,尤其在能源問題的壓力下,已日趨不利地位。為此,已開始著手改善經營效益,提高生產力及加強經營管理等。同時,於1977年開始在地理位置較優越、科技力量較雄厚的新竹籌建科學工業園區,有選擇地引進高度技術密集型工業和高級科研、科技人才,積極開發與研究高級精密技術,使之逐步成為臺灣技術工業的中樞。目前,新竹科學工業園區已初具規模,並有部分產品銷往歐美和香港等地。

交通運輸 臺灣除高山地區外,鐵路、公路網遍及全省各地,形成由縱貫鐵路幹線、東西橫貫公路和南北高速公路組成的環島鐵路、公路網。

①鐵路運輸為全省現代交通運輸網的骨幹。臺灣鐵路架設較早,至抗戰勝利時已修築有北起基隆,南抵高雄的縱貫鐵路和東北部的宜蘭線、東部的臺東線及臺南的屏東線,總長達千餘公裡。其中,縱貫鐵路全長408.5公裡,中經臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄等地,將主要城市、港口和工業區連在一起,成為臺灣縱貫南北的陸路交通大動脈。自1974年開始實行電氣化建設,至1979年完成全線電氣化工程。縱貫鐵路自新竹以南苗栗縣境至彰化、臺中間,分“山線”、“海線”兩股(各長91公裡),前者經臺中市,後者沿海岸南下,在彰化、臺中2縣間會合。自高雄市另有屏東線連接,經鳳山、屏東南至枋寮。縱貫鐵路西側有大、小支線及林業專用線、糖廠輕便鐵路等。宜蘭線自基隆東南經宜蘭平原至蘇澳,長約99公裡。臺東線自花蓮至臺東,長161公裡,為環島鐵路的東線。北回鐵路自宜蘭至花蓮間,長約79公裡,1974年以後開始修築,1979年底建成。南回鐵路自臺南鼻南至屏東縣潮州,全長48公裡,全線1986年建成。南回鐵路建成後,擬接通東、西兩幹線,以形成環島鐵路網。

②臺灣山地縱貫本島,東西交通原極不便。日本占據臺灣時期雖曾大力發展山地公路交通網,但多屬單行車道。近年來,全省公路運輸以環島公路與東西、北部、南部3條橫貫公路及南北高速公路為主要幹線。其中,環島公路為全省最重要的公路幹線,全長千餘公裡。東西橫貫公路1960年築成,為省境中部自臺中縣東勢沿大甲溪河谷經合歡埡口(海拔2564米),東下立霧溪河谷至太魯閣與蘇花公路相接的山地公路,全長194公裡。北部橫貫公路自臺北縣大埔經桃園境至宜蘭,南部橫貫公路則自臺南縣玉井經高雄、臺東2縣境與花東公路相接。由於上述山地橫貫公路3線,其東、西兩方的山地出入口,相去各達百公裡之遙,因之近年另有計劃修建自嘉義市和自南投縣水裡至玉山、東通臺東縣玉裡,長共260多公裡的路線。

南北高速公路自基隆至鳳山,途徑西部14個縣市,全長373公裡,其支線連接桃園“國際機場”、高雄機場及臺中港等交通要地。全線交流道共32座,最高行車時速為120公裡。

③海運中心多集中於臺灣本島。北有基隆,南有高雄,東有花蓮。高雄為臺灣最大海港,基隆亦為省內重要港口。1990年高雄港已成為僅次於香港、鹿特丹、紐約的世界第四大集裝箱港。西部的臺中港為新建的人工港,是臺灣僅次於高雄、基隆的海運中心。東海岸除花蓮港外,1974年又動工興建蘇澳港。此外,澎湖島上的澎公港亦為天然良港,是位於臺灣海峽上的主要漁港和軍港。因本島內部交通網發達,沿海各港之間的航運並不重要。但高雄與馬公之間海上聯系較多。

臺灣北回鐵路

臺灣北回鐵路

臺北桃園機場

臺北桃園機場

④民用航空運較輸發達。全省現已有可供民航使用的機場16處(包括梨山、阿裡山兩處直升機場)。對外空運原以臺北市的松山機場和高雄“國際機場”為中心,新建的桃園“國際機場”(距臺北市中心40公裡桃園縣大園鄉境)1979年開始啟用,年客運量500萬人次,貨運量20萬噸。臺北松山機場是省內航線的中心。目前,全省對外主要有通日、美以及東南亞各地等定期的海、空航線,對香港的海空聯系均甚頻繁。