臺灣省最大城市,政治、經濟、文化中心。位於臺灣島北部,臺北盆地中央。西界淡水河及其支流新店溪,東至南港附近,南至木柵以南丘陵區,北包大屯山東南麓。東西最寬處20.5公裡,南北最長約28公裡。轄16區,面積272平方公裡,人口265萬餘。

臺北市中心區所在地,原名大佳臘(或同音異寫作“大加蚋”等)。清康熙四十八年(1709)福建人始來開墾;雍正初年(18世紀20年代),在原紗帽廚社形成集市,名艋舺(土語獨木舟諧音),為淡水水廳轄境。1809年,原設新莊的淡水縣丞移此。1876年置臺北府,1894年定臺北府為省會。1895年日本占據臺灣,臺北成為殖民地首府。1945年10月臺灣歸還祖國,臺北為臺灣省會。1949年後,臺灣與大陸分離,1967年臺灣當局將臺北市改為臺灣“行政院”院轄市,另在南投縣建築“中興新村”作為臺灣省政府駐地。1968年7月起,將臺北市近鄰的臺北縣內湖、南港、木柵、景尾、士林、北投共6鄉鎮劃入市區,與原轄的松山、大安、古亭、雙園、龍山、城中、建成、延平、大同、中山等共為16區,包括630個裡。

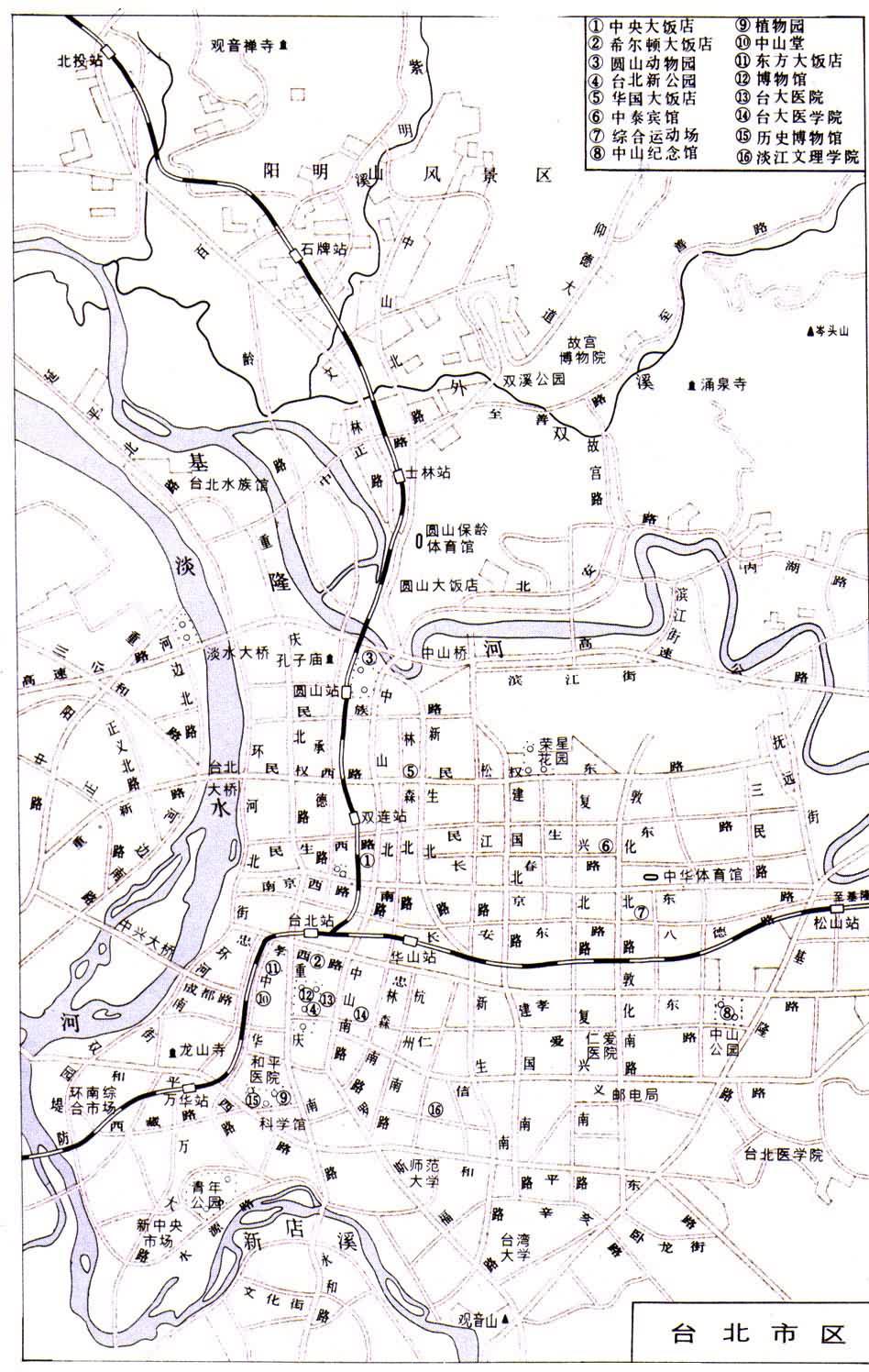

臺北市區

臺北市區

基隆河自東蜿蜒而西,大致中分市區為南北兩半部。南半部西臨淡水河岸之地,原為清代後期建置臺北府府治所在,舊城拆除後為市發展中心。基降河以北,淡水河下遊至關渡河段以東,為包括士林、北投兩區在內的陽明山風景區。市中心區平原海拔僅約6~7米,西北的關渡僅約1米;市東南的景美較高,亦不過14米。臺北盆地邊緣為丘陵、臺地環接。北部邊緣有高逾千米的山地屏障;東南邊緣僅高約400~700米,但以南地勢更高,至雪山山脈西北坡,則升至1000~2000米以上。市區因周緣地勢影響,冬、夏氣溫皆較淡水、基隆為高,年均溫則與基隆相等,約22℃。月均溫2月14.8℃,7月28.2℃。年降水量約2100毫米,僅當基降雨量的2/3。

臺北市工商業發達。工業以電機、電器、化工、印刷、紡織等為主。臺北原以淡水河溝通海運而發展,後因下遊淤淺,縱貫鐵路和南北公路幹線先後築成,遂為全島陸路交通運輸中心。自縱貫鐵路臺北站至基隆港28.6公裡,至高雄市375.6公裡。海運則以東北鄰的基隆港為起點。市東松山區松山機場原為省內、外空運中心,後因離市中心區約40公裡的桃園機場的修築啟用,松山機場已改為專營省內空運的中心。南北高速公路全線長373.2公裡,雖以基隆為起點,實以本市為中樞,北至基隆25.1公裡,南至高雄348.1公裡。自北回鐵路完成後,本市與東臺灣交通大見改進。臺灣北部橫貫公路起點在桃園縣境,但與臺北市西南部公路主幹相連。自市區南鄰臺北縣新店起,亦有公路幹線經臺北縣東境通宜蘭,與東臺灣道路系統連接。

臺北為臺灣省主要高等院校和科研機構的最大集中區,有臺灣大學、師范大學、理工學院、醫學院、農業試驗所、林業試驗所及多種專門科學研究所等。臺北市發展歷史雖遠較臺南市為晚,但名勝古跡不少。舊臺北府城拆除後,仍留城門數處。寺廟以始建於清乾隆三年(1738)的龍山寺為最古,建築富麗,與雲林縣北港朝天宮齊名。陽明山遊覽區范圍廣闊,與大屯火山群相連,秀麗多姿;其中士林區外雙溪故宮博物院,以收藏大量20世紀50年代以前由當時南京國民黨政府取自北京故宮的珍寶著稱。