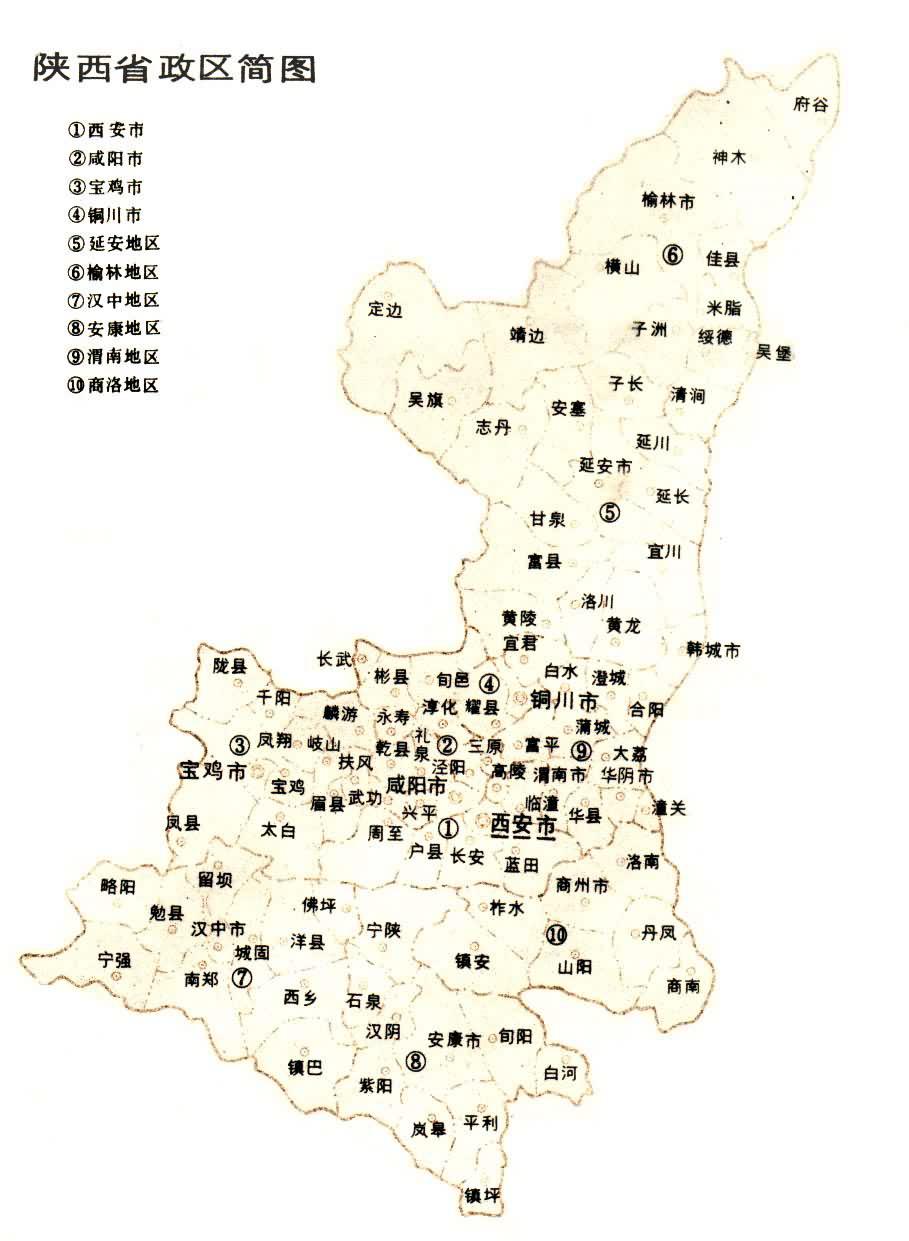

中國西北地方工農業和交通較發達省區。簡稱陝,亦簡稱秦。位於黃河中遊。介於北緯31°42′~39°35′,東經105°29′~111°15′。東鄰山西、河南,南界湖北、四川,西接甘肅,西北及北與寧夏、內蒙古毗鄰。面積20.56萬平方公裡。1990年人口3288.2403萬。轄6地區、4地級市、8縣級市、85縣。省會西安市。

自然條件

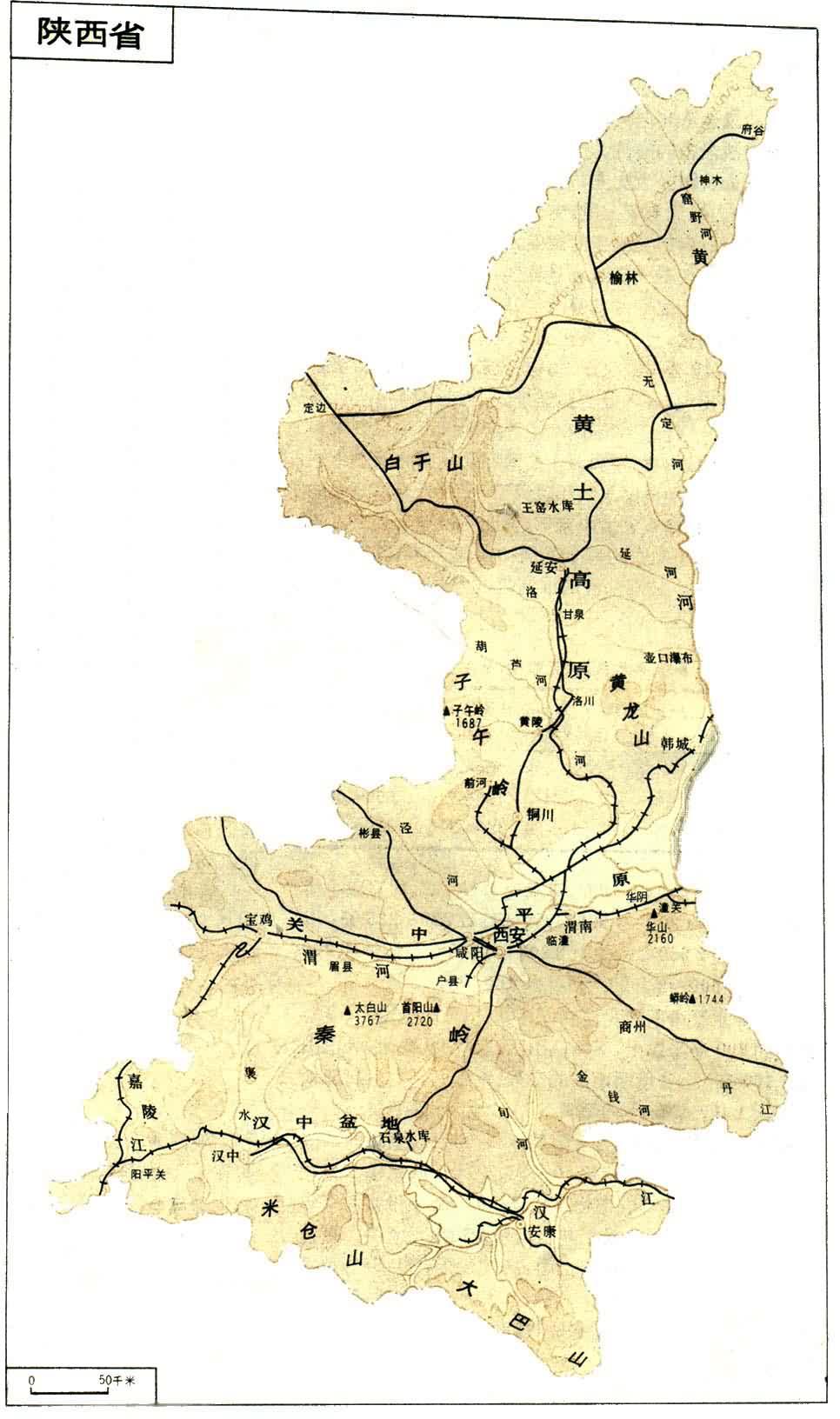

陜西地勢南北高、中間低。北部是深厚黃土層覆蓋的陜北黃土高原;中部是渭、涇、洛等河流下遊沖積形成的關中平原;南部為構造上升運動強烈的陜南山地。自然條件復雜多樣,南北殊異。

地質 在地質構造上,以秦嶺地軸北緣深斷裂為界,全省分為南北2單元:界以北主要屬中朝準地臺陜北臺坳,僅西安以北、以東屬渭河斷陷;界以南則屬秦嶺褶皺系。古生代初期,秦嶺褶皺系沉積瞭深厚的寒武紀、奧陶紀灰巖,陜北斷拗則沉積瞭厚度不大的寒武、奧陶系灰巖。加裡東和華力西造山運動期,秦嶺、大巴山褶皺成山,伴有斷層產生,沿斷裂帶有大量花崗巖侵入,生成秦嶺山區的金屬礦。陜北臺坳表現為振蕩運動,沉積瞭石炭系和二疊系海陸相及煤系地層,如渭北煤田。中生代的印支和燕山運動,陜北變成內陸湖泊、沼澤,沉積瞭湖相和煤系地層,為第2次成煤期──侏羅紀煤層,如神府煤田和延長煤礦。新生代喜馬拉雅運動中,秦嶺山地再度上升,北坡斷裂下陷,形成渭河斷陷,廣泛為第四紀沉積層覆蓋,形成關中平原。第四紀時,陜北氣候寒冷幹燥,沉積瞭深厚的風成黃土。

地貌 全省從南向北依次可分為陜南山地、關中平原、陜北黃土高原3個地貌單元。

陜南山地 秦嶺、大巴山山地合稱陜南山地,包括介於兩山之間的漢江谷地。秦嶺東西走向,北坡陡峻,南坡平緩,多深切峽谷,自古多為南北交通要道。海拔約1500~3000米,在省境東西長約400~500公裡,南北寬120~180公裡,橫貫於渭河和漢江之間,為黃河流域和長江流域分水嶺,中國南方和北方重要地理分界線。最高峰太白山(3767米),山頂盛夏積雪,有古冰川地貌。大巴山綿延於川、陜邊境,東接武當山,海拔約1500~2000米。通常以任河為界,分為東西兩段;任河以西,一般稱為米倉山,主峰有石馬山(2312米)和光頭山(2464米)。任河以東稱大巴山,主峰有九龍山(2603米)和化龍山(2917米)。山地山勢較和緩,多渾圓狀或平梁山丘。石灰巖分佈地區則多喀斯特地貌。漢江由西向東流經秦嶺、大巴山間,小峽與盆地相間分佈,較大的有漢中盆地、安康盆地。漢江橫貫漢中盆地中央,兩岸有對稱的四級階地。一、二級階地地勢平坦,耕地分佈集中,是本省重要稻谷產區;三、四級階地由紅色亞粘土和粘土組成,多屬低產土壤。發源於秦嶺東段的丹江,向東南流入漢江。

陜西省政區簡圖

陜西省政區簡圖

關中平原 又名渭河平原和關中盆地。海拔約325~800米,東西長360公裡,南北寬度不一。渭河自西向東橫貫平原中部,兩岸地勢不對稱,呈階梯狀增高,有明顯的階地和黃土臺塬。

陜北黃土高原 位於北靈山、藥王山和黃龍山一線以北,海拔約800~1200米。地勢西北高,東南低,多數地區覆蓋有深厚風成黃土,厚約幾十米至百餘米。經長期流水沖刷和其他外營力的剝蝕作用,發育成塬、墚、峁、溝壑等多種地貌,是中國水土流失最嚴重地區(見黃土高原)。高原北部長城沿線,從定邊、靖邊、橫山、榆林至神木一帶,多風沙地貌,屬毛烏素沙地的一部分。東西長400餘公裡,南北寬80公裡,海拔約1000~1500米。灘地地下水豐富,埋藏甚淺,夏季水草豐盛,成為點綴於沙區中的綠洲。

山西省

山西省

水文 全省河流分屬黃河、長江兩大水系。前者流域面積約占全省總面積的64.5%,後者占35.5%。黃河幹流中段縱貫陜、晉邊境,大部為峽谷,水流湍急。至龍門因斷層,形成瀑佈急流,與龍門以下的坦蕩緩流形成鮮明對照。潼關附近,幹流呈90°轉向東流。黃河中遊段的主要支流大多流經黃土高原,河水含沙量大,年均輸入黃河泥沙量達7.9億噸,占黃河平均輸沙量的一半,是流入黃河泥沙最多的省份。

渭河為黃河最大支流,流經關中平原,至潼關入黃河,陜西境內長約502公裡,支流南北不對稱。北岸支流少,源遠流長;南岸支流多而短促。

漢江為長江最大支流,流經漢中盆地,穿過黃金峽和鳳凰山與大巴山之間的基巖山地,進入安康盆地,向東蜿蜒於丘陵低山區,至白河縣東流入湖北省。陜西境內為漢江上遊,長719公裡。漢江及其支流流經秦巴山區,寬谷與峽谷交替出現,有多處優良壩址。

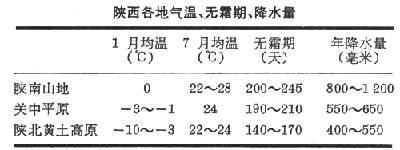

氣候 陜西位於中國內陸中緯度地區,季風氣候和大陸性氣候的影響都較明顯,由南而北具有北亞熱帶濕潤氣候、暖溫帶半濕潤氣候和暖溫帶、溫帶半幹旱氣候的特征。秦嶺山脈橫亙省境中南部,南北氣候差異顯著。年均氣溫陜北黃土高原約為9℃,關中平原13℃,陜南漢江谷地則達15℃,較同緯度的淮河流域為溫暖,盛產亞熱帶經濟林木。

陜西各地氣溫、無霜期、降水量

冬季南北溫差達10℃,夏季溫差僅4℃。10℃以上活動積溫:陜南4200~4900℃,持續日數220~235天;秦嶺深山區僅2600℃;關中3800~4200℃,持續約200天;陜北2900~3200℃,持續約160天。

年降水量由南向北遞減,山區則由下而上遞增。秦嶺以南約800毫米以上,秦嶺高山區超過900毫米,大巴山區1100毫米。省境西南部的寧強、南鄭兩縣交界局部地區可達1400毫米,為全省降水最多地區。陜北黃土高原的定邊縣僅350毫米,是全省降水最少地區。省境西部降水略多於東部,平均相差50~100毫米。降水季節分配不均,變率大,影響農作物生長。7~9月降水量常占全年一半以上,且多暴雨,易引起山洪暴發和水土流失。夏初降水偏少,雨季短促,短期無雨或少雨,易造成幹旱;秋季降水較多,可補充土壤蓄水量;冬季雨雪偏少(一般不足30毫米),但氣溫低,蒸發弱,越冬作物可利用土壤積存水分,減輕幹旱危害;春季降水平均隻占全年20%,對作物生長有一定影響。如冬春連旱,對陜北黃土高原春播影響更甚。

動植物 陜西是華北、華中和青藏高原三大植物區系與古北界和東洋界動物區系的交匯區,具有明顯的過渡性和復雜性的特點。動植物種類繁多,其中植物約有3000~3500種,約2/3分佈在陜南秦巴山區。植物種類南北間差異明顯,植被垂直結構隨地勢高低而不同。野生經濟植物豐富,其中藥材類800多種,多分佈於陜南秦巴山區,黨參、川芎、連翹、厚樸、杜仲等產量較高;陜北則產麻黃、甘草、枸杞等。此外有纖維類、油料類、淀粉類、化工原料類、幹鮮果類等。

野生動物中以大熊貓、金絲猴和羚牛最為著名。大熊貓分佈在秦嶺西部的寧陜、佛坪、太白等縣局部地區,多生活在海拔1400~2300米,為中國特有珍貴動物。金絲猴又名金線猴或仰鼻猴,分佈地區與大熊貓相同,常活動於海拔1200~1700米的中山,與川北、甘南所產金絲猴同為中國珍貴動物。羚牛廣佈於秦嶺深山區,一般活動於海拔1400~2100米,亦為中國特產珍貴動物。鳥類約有200多種,屬於國傢一類保護的有朱鹮和黑鸛。朱鹮俗稱紅鶴,又名朱鷺,為世界珍貴鳥類之一,分佈在關中平原和秦嶺山區。黑鸛多分佈於渭河灘及榆林地區。1965年太白山被劃為國傢自然保護區(見太白山自然保護區)。此外,還辟有佛坪自然保護區等。

自然地理區 陜西由南向北自然地帶性分異規律顯著。在中國綜合自然區劃中,陜西省所轄范圍包括在2個自然地理區內。

黃土高原森林草原、幹草原區 陜西省秦嶺以北均屬此區,面積占全省的64%以上。本區具有典型的黃土地貌。氣候為亞濕潤向半幹旱過渡,植被為森林草原向幹草原過渡。土壤由黑壚土過渡為淡栗鈣土。耕作制度則由南部二年三熟的農業區,向北過渡為一年一熟的半農半牧區。區內可分為3個亞區:①陜北丘陵溝壑亞區。②陜北切割塬亞區。③渭河谷地亞區。

秦嶺大巴山混交林區 陜西省渭河谷地以南地區,包括秦嶺、大巴山和漢江谷地,占全省面積的近36%。本區為北亞熱帶濕潤氣候,植被以暖溫帶針闊葉混交林和落葉闊葉林為主。適宜亞熱帶經濟林木生長,是省內茶法、油桐、柑橘、油茶、棕櫚的主要產區。本區可分為秦嶺山脈和大巴山脈兩亞區。

發展簡史

陜西為中國經濟發展甚早地區之一。關中平原西部早在新石器時代早期就有人類定居,從事農耕,種植蔬菜和飼養禽畜。公元前12世紀,周王朝從岐山下的周原,東移至西安附近的灃京和鎬京,興修水利,發展灌溉。秦始皇元年(公元前246)修建鄭國渠,漢武帝(公元前140~前87)時修建白渠、成國渠、漕渠、龍首渠等重要水利工程,使耕地面積迅速擴大,形成以長安為中心的農田水利網,前後累計灌溉達39.6萬餘公頃。秦、漢時關中平原已成為全國人口稠密、農業發達地區之一和政治、經濟、文化中心。隋唐時京師(長安)人口眾多,關中“所出不足以給京師(長安),備水旱,故常漕東南之粟”。後因隨北方人口不斷南遷,南方農業和手工業,特別是商品交換日漸興盛,經濟重心南移,關中地位漸降。唐末以後,關中農田水利失修,農業生產停滯不前。清末民初,糧食大幅度減產,1928~1930年陜西又連續大旱。

陜南山地農業發展較晚。西周滅亡時,鄭國(今華縣境)人越過秦嶺遷至漢中盆地,稱為南鄭,和褒河下遊地區的褒國,形成陜南兩個最早的聚落中心。從漢至南宋千餘年間,陜南農業得到3次較大發展。最早為西漢初期,興建瞭漢中盆地歷史最早的水利工程“山河堰”;次為蜀、魏相爭時期,諸葛亮駐兵漢中,興修水利,分兵屯田;第三為南宋抗金將領吳玠、吳璘兄弟駐兵漢中,恢復和興修瞭灌地數萬公頃的農田水利工程,並在漢中、安康等地屯田。此後陜南地區因有秦嶺、大巴山阻隔,受戰爭破壞較少,經濟穩定發展。漢中盆地很早就種植水稻。山區的竹、木、生漆、藥材等多種土特產,自唐、宋以來久負盛名。

陜北黃土高原在秦漢以前仍為草原,間有若幹片森林,為戎狄遊牧區。秦時始在鄰近河谷川道開荒發展農業,逐漸形成農牧交錯地區。東漢後為匈奴、鮮卑族占據,畜牧業獲得發展。靖邊北部的統萬城(今白城子),為公元407年匈奴首領赫連勃勃建立大夏政權的首都。北宋和明代為防禦北方少數民族侵襲,先後於此駐兵屯墾。明末清初農業有較大發展。但因長期亂墾濫伐,植被嚴重破壞,助長風沙危害,加劇水土流失,形成今日生態平衡失調、自然條件嚴酷的局面。1927~1937年第二次國內革命戰爭時期,陜北成為革命根據地之一。1937~1947年延安成為中國共產黨中央所在地,邊區建立瞭紡織、鑄鐵、煉油、機修、軍械、印刷、火柴等工廠。

陜西一名始於唐代安史之亂後設立的陜西節度使。宋置陜西路,元改陜西行中書省,明置陜西佈政使司,轄今陜、甘兩省。清康熙時置陜西省(另置甘肅省)沿用至今。

人文概況

人口與民族 全省人口3288.2403萬,占全國人口的2.9%。人口密度每平方公裡160人,高於全國平均密度。人口分佈不均,陜北較低,約52.4人,僅綏德、米脂、吳堡等縣人口較稠密,每平方公裡約150人;關中平原最高,約322.8人,尤其東起渭南,西至武功,北抵銅川的三角地區竟高達500人以上,為全省人口最稠密地區;陜南秦嶺、大巴山區平均約119.3人,但漢江谷地平壩區人口密度高達350人左右。在全省總人口中,農業人口占81.4%。漢族人口約占總人口的99.53%,分佈遍及省境;少數民族人口約占0.47%,僅有15.56萬人左右,其中回族13.09萬人,餘為滿、蒙古、壯、藏等民族。主要分佈於西安、寶雞、安康、漢中和咸陽等地。

經濟概況 陜西經濟發展的自然環境和資源條件尚稱優越,工農業、交通運輸和旅遊業在西北地區均屬較發達。農業歷史悠久,所產糧食基本自給;礦產和水能資源較豐,以機械、電力和輕紡工業為主的部門結構日趨合理;以西安為中心,陸路和航空運輸皆很方便;開發富有特色的旅遊資源,亦已成為省內經濟發展重要組成部分。

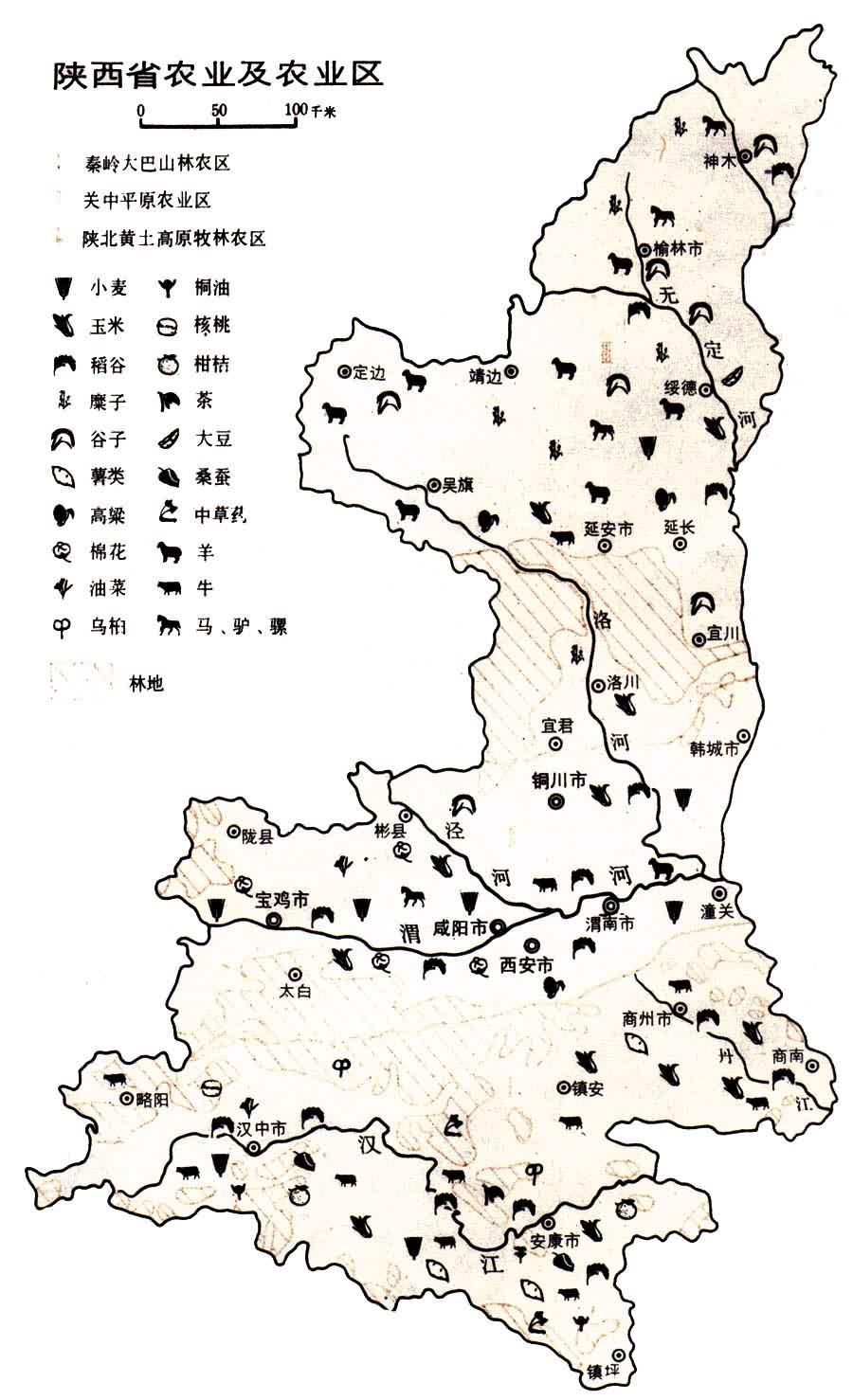

農業 陜西是中國古老農業區之一。農業以種植業為主,農田水利較發達。20世紀50年代以來,涇惠渠、渭惠渠、洛惠渠等古老灌渠,經過整修和擴建後灌溉面積迅速擴大。同時,新修瞭寶雞峽引渭灌溉、東方紅電力抽水灌溉、千河馮傢山和褒河石門水庫等大型骨幹工程和大量中小型引水工程,使全省有效灌溉面積達到126.31萬公頃,比1949年擴大近5倍。目前,全省約有耕地359萬公頃,墾殖指數達18.1%。其中陜北黃土高原塬區一般為20~28%,長城沿線風沙灘地區不足10%,秦巴山區5%左右,低山丘陵區10~15%,而關中平原除沿秦嶺北坡部分地區較低外,其餘大部分均高達60%以上,成為西北各省(區)中墾殖利用程度最高的省份。

在全省耕地面積中,約有64.25%為旱地,且以旱坡耕地居多,大量集中分佈於陜北黃土高原。該區耕地面積約占全省的1/4以上,其中90%以上為旱地。水地和水田則主要分佈於關中平原和漢中盆地等平原區,約集中瞭全省2/3的水地和2/5的水田。作物構成以糧食作物為主,約占總播種面積的85.1%,經濟作物占9.8%,其他作物占5.1%。

①糧食作物以小麥、玉米、水稻和薯類為主,糜谷和豆類居其次。1990年糧食總產量達1070.7萬噸,多年平均糧食收購量占產量的21.72%。經濟作物以油菜籽、棉花為主,花生、胡麻、煙葉等次之。

②森林面積約497.35萬公頃,其中用材林和防護林約400萬餘公頃。森林覆被率達24.1%,居西北地區之首。主要分佈於秦嶺、大巴山、關山、橋山(子午嶺)和黃龍山等五大林區。其中,秦嶺、大巴山林區森林面積約占全省的3/4,均以次生林為主,原始林僅在佛坪縣深山區及太白山周圍有少量殘存。淺山丘陵區多灌木林。全省林木蓄積量3.21億立方米,平均每公頃林木蓄積量為64.5立方米,以秦嶺林區最高,大巴山林區次之,是西北地區最重要的林區和木材產區。

寶雞峽引渭灌溉工程

寶雞峽引渭灌溉工程

陜西省農業及農業區

陜西省農業及農業區

③陜西雖有遼闊的山區及豐富的牧草,為畜牧業提供瞭適宜的環境和良好的發展條件,但草場面積和畜牧業在農業中所占比重,在西北地區均屬較低。省內的關中地區以役用大牲畜和豬為特點,著名畜種有“秦川牛”和“關中驢”。近年來大力發展奶山羊飼養,已成為全國重要奶山羊生產基地;陜南地區飼草豐富,以豬、牛居多;陜北以牧羊業為主,羊的數量占全省60%以上,大牲畜以役用驢為重要,是省內皮、毛等畜產品生產基地。“佳米驢”為著名優良畜種。

④漁業生產為陜西農業薄弱環節,全省雖擁有可供養殖的水庫、池塘、湖泊等水面2.82萬公頃,深水稻田8萬餘公頃,但多未充分利用。

農業區 陜西農業生產類型復雜,南北差異顯著,全省大致可分為3大農業區:

①秦嶺大巴山林農區。自然條件復雜,土地資源豐富,氣候溫暖濕潤,年可二熟。河谷山間盆地以水稻、小麥和油菜籽為主,是省內稻谷主產區。丘陵和中山區坡耕地比重大,以玉米、馬鈴薯、豆類及其他雜糧為主,作物單產不高。秦嶺、大巴山林區為省內林業生產基地。盛產生漆、桐油、蠶繭、茶葉、木耳、柑橘、苧麻、烏桕、中藥材和龍須草等林特產品。

②關中平原農業區。省內農業生產條件最優越地區。區內氣候溫和,無霜期長,土壤肥沃,水利資源較豐,一年二熟,北部兩年三熟。糧、棉單產高而穩定,是省內糧、棉集中產區和商品糧、棉生產基地。

③陜北黃土高原牧林農區。耕地以旱坡耕地居多,經營較單一,耕作粗放,農業生產以一年一熟糧食作物為主,僅高原南部及河谷川道區可兩年三熟,糧食作物主要有谷子、玉米、糜子,所產糧食可基本自給。經濟作物以胡麻為主,煙葉、甜菜次之。由於區內水土流失嚴重。幹旱頻繁,作物單產低而不穩。

工業 陜西工業發展較之中國東部地區晚,但卻早於西北其他省區。20世紀50年代以前,工業以棉紡織和食品為主,設備簡陋,加工能力低,且多集中於西安。礦產資源除煤外,多未開采利用。50年代以後,陜西成為中國重點建設省區之一。已發現和探明儲量的有煤、鉬、汞、磷、石膏和石棉等多種礦產資源,其中鉬、汞、石棉等的儲量居全國前茅。在發展紡織和食品工業的同時,積極發展機械制造、煤炭、冶金、化學、電子、建材和電力等工業,初步形成瞭以機械、電子、紡織、食品工業為主的工業結構,工業佈局也發生瞭很大變化。除西安外,寶雞、咸陽、銅川等也已成為省內主要工業中心。隴海鐵路沿線各城鎮、陜南陽安鐵路沿線以及陜北少數縣、市也建立瞭一批中小型工業企業。1990年全省工業產值332.8億元。

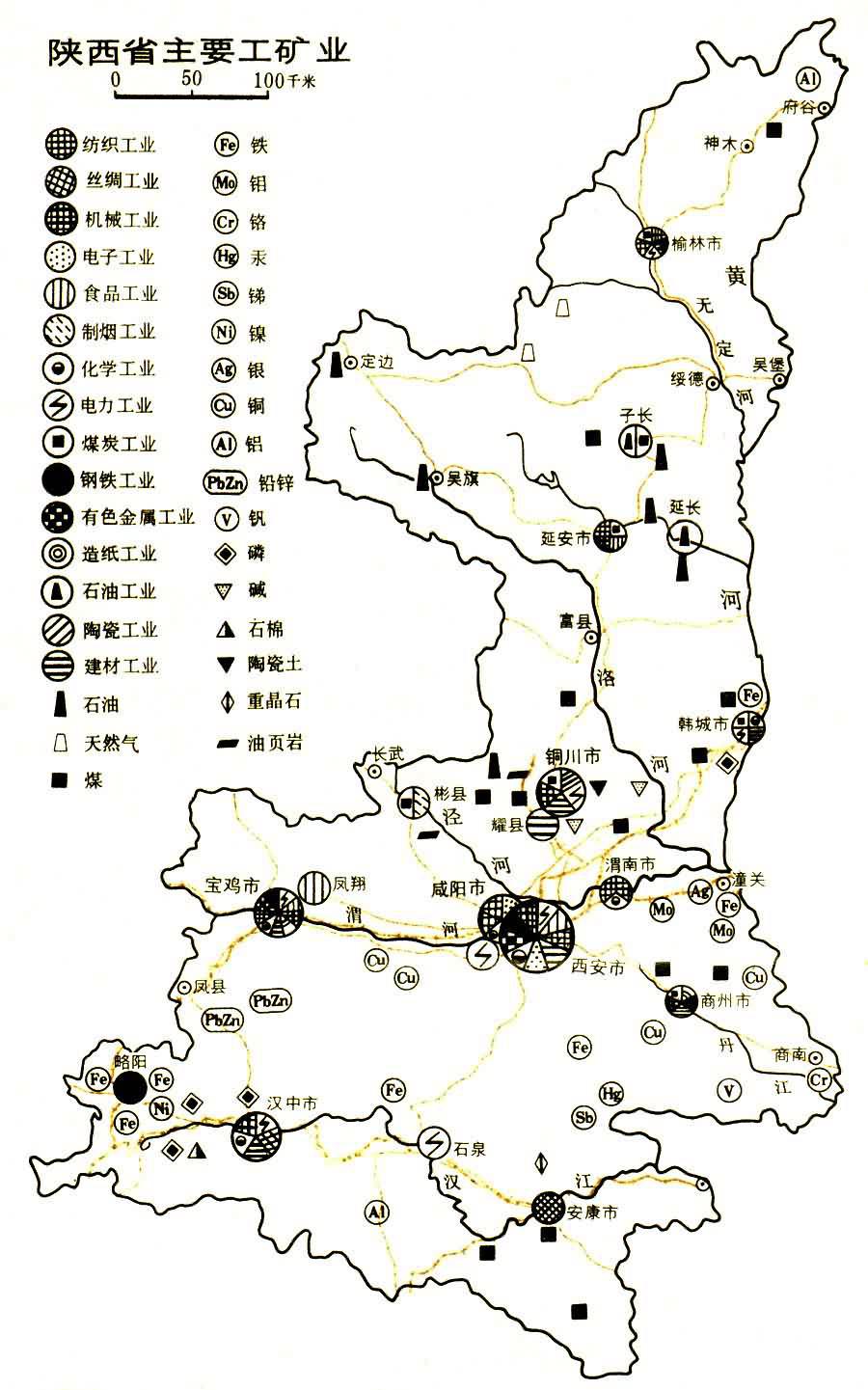

陜西省主要工礦業

陜西省主要工礦業

①在全省工業部門中,紡織工業發展較快,陜西已成為中國重要紡織工業基地之一。1949年以來,除對原有的小棉紡織廠進行合並和擴建外,又在西安、咸陽新建14個大、中型棉紡織廠,所產棉織品主要供省內消費,部分銷往西北、西南各地,並有少量中、高檔棉織品出口。同時,西安、咸陽還建立瞭規模較大的毛紡廠,成為省內的兩大紡織工業中心。此外,在寶雞、渭南、大荔等地也建有規模較小的棉紡織廠,榆林則建有小型毛紡廠。在蠶繭集中的安康則建有小型繅絲廠。麻紡工業基礎較差,所產苧麻多以原料輸出。80年代以來,化纖紡織有瞭新發展,唯產品種類少。

②食品工業以面粉、釀酒及榨油為主,是省內僅次於機械和紡織的第三大工業部門。釀酒始於明代,50年代又於鳳翔、眉縣興建瞭規模較大酒廠,生產傳統名產西鳳酒,產品暢銷國內外。失傳多年的名酒“杜康酒”也已恢復生產。

③機械工業在原有薄弱的基礎上,建立瞭一批大型現代化機械廠,產品遠銷國內各地,並有部分出口。西安是全省最大的機械工業中心,次為寶雞、漢中、渭南。以電工機械最突出,主要產品有高壓、超高壓輸變電設備、交流電動機、飛機、精密機床和電工儀表。80年代初期又發展瞭電子工業,陜西彩色顯像管廠是中國最大顯像管廠,礦山機械制造集中於西安、寶雞和渭南,分別以生產煤礦機械、石油勘探機械、破碎機、卷揚機和小礦車為主。運輸機械以西安近郊的三橋車輛廠和西安飛機制造公司規模最大,制造各種客車、貨車和民航客機。機床制造集中於西安、寶雞和漢中,生產各種大中小型車床。寶雞、渭南、延安、榆林、漢中、安康等地通用機械廠主要修造多種機械設備和動力設備。

④煤炭工業為省內發展較早工業部門。目前全省已探明煤炭遠景儲量2000多億噸,保有儲量1464.8億噸,大部分為動力煤和煉焦煙煤,缺少優質無煙煤。主要分佈於韓城至彬縣長約250公裡、寬約10公裡的渭北“黑腰帶”,以銅川、韓城兩礦區為重要。此外榆林至府谷的神府煤田,儲量780億噸,易開采,煤質好,為化工、動力用煤。1989年又在省境西部探明瞭面積達4510平方公裡的大型含煤區。銅川煤礦為全省最大現代化煤礦,以產瘦焦煤為主。韓城煤礦則是新建的現代化大型煤礦。1990年全省產煤量達3327.5萬噸,以銅川煤礦和韓城煤礦產量最多。

石油工業主要有中國機械采油歷史最早的延長油礦,1907年打成大陸的第1口油井,但產量甚微。

⑤電力工業。1949年以前,僅西安、寶雞、銅川等地建有小型火電廠。50年代以來,除擴建寶雞、銅川電廠外,還有西安、戶縣、華陰、韓城等地興建較大火電廠,在府谷、石泉和安康則興建有大、中型水電站。關中、陜南已和劉傢峽組成陜甘青統一電力網。

⑥有色金屬工業。省境金堆城目前已成為中國最大的鉬工業生產基地,產品遠銷歐美、東南亞數十個國傢和地區。太白縣境的雙王金礦年產黃金逾萬兩,是中國西北地區目前最大的黃金產地。

西安飛機制造公司正在裝配“運七”客機

西安飛機制造公司正在裝配“運七”客機

交通運輸 1949年以前,全省僅有橫貫省境東西的隴海鐵路幹線和咸銅支線,以及晴通雨阻的簡易公路。鐵路和公路偏集於關中平原;陜北、陜南大部分地區運輸困難。50年代以後,交通運輸發展很快。截至1990年鐵路通車裡程達1837公裡,公路通車裡程達3.7986萬公裡,分別為1949年的3倍和18.9倍。

①鐵路運輸。自50年代以來,除對原有鐵路逐步進行技術改造外,1957年跨越秦嶺的寶(雞)成(都)線建成通車;1971年完成隴海鐵路潼關至寶雞段復線工程;1971年建成西(安)韓(城)線,韓城至山西的侯馬鐵路建成通車後,可接通山西的同蒲線;1976年建成陽(平關)安(康)線;1978年襄(樊)渝(重慶)線接軌。此外,西(安)延(安)鐵路和包(頭)神(木)鐵路也已全線貫通。至1991年,陜西鐵路幹線全部實現電氣化,總長1571公裡,占全國電氣化鐵路長度的近1/5。西安為全省客、貨運輸最繁忙的樞紐站,寶雞次之。

②公路運輸。以西安為中心,主要有西安經平涼到蘭州的西蘭線、經寧陜至安康線、經商縣至河南西坪線、經寧陜及鎮巴至四川萬源線等。西安至三原一級公路(全長34.46公裡)和西安至臨潼的高速公路(全長23.88公裡)亦已於1990年通車。此外還有宜川經平涼到蘭州的宜蘭線,咸陽至延安、榆林線以及榆林經綏德至定邊線、至府谷線,綏德至宋傢川等線。

③航空運輸。以西安為中心,已辟有直達北京、太原、鄭州、南京、廣州、上海、長沙、杭州、昆明、桂林、成都、重慶、蘭州、烏魯木齊、銀川、格爾木、拉薩等城市的航線。省內則辟有通往延安、榆林、漢中、安康等地方航線。1982年增辟西安—香港航線。

④內河航運。以漢江為主,但隻有陜南安康以下182公裡可通行小輪船,小木船則可達漢中,運量很小。